Un diálogo entre el Análisis Existencial y mi camino espiritual

Introducción

Varias veces he sido consultado sobre cómo se compatibiliza mi ser en el Análisis Existencial (AE), en el que inicié mi participación hace ya 23 años, con mi ser en Cafh, el camino de desenvolvimiento espiritual del que formo parte desde hace 55 años. ¿Son seres que están en compartimentos estancos y cerrados en mi persona, sin que se comuniquen mayormente entre sí, o que, por el contrario, dialogan entre ambos en un encuentro fructífero? Por el subtítulo del artículo está claro que para mí es lo último. Si bien me refiero específicamente a Cafh, porque lo conozco, gran parte de lo que discuto aquí, se puede aplicar a algunos otros caminos espirituales.

Lo espiritual puede ser entendido de diferentes formas. En Cafh, una de las formas de entenderlo, es en vinculación al estado de conciencia. “Llamamos estado de conciencia a la noción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro entorno y de nuestra situación en la vida y en el mundo” (Waxemberg 2012). El trabajo espiritual al que invita Cafh se dirige a la expansión del estado de conciencia.

Por su parte Längle (2013) afirma que la consumación de la existencia se basa en la espiritualidad, entendiendo a ésta como la vivencia de una grandeza que nos sobrepasa y de la que formamos parte.

A continuación, expondré las diferencias y los puntos comunes entre ambas miradas y en qué considero que se complementan, de acuerdo con mi experiencia.

Similitudes y diferencias

Desde luego, ambos enfoques tienen objetivos diferentes. Quienes llegan al AE consultan por un problema o un sufrimiento que traen, que puede estar o no asociado a una psicopatología, que requiere tratamiento para su sanación. En el primer caso acude al psicoterapeuta analítico existencial y en el otro al consultor AE. En ambos casos se trata de asistencias que tienen un tiempo limitado. En tanto que quienes se acercan a un camino espiritual, están en un proceso de búsqueda interior, que habitualmente toma toda la vida.

Sin embargo, el diálogo que quiero mostrar no es entre el paciente (o consultante AE) y el caminante espiritual, sino entre el terapeuta y formador AE que soy y el consultor (u orientador) espiritual, función que aún ejerzo a la fecha.

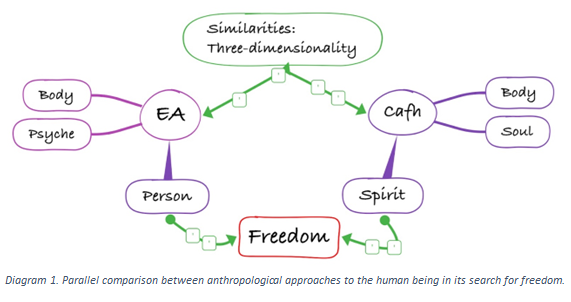

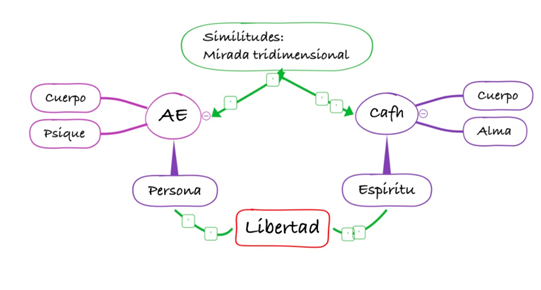

AE y Cafh tienen un fundamento antropológico común. Ambas miradas ven al ser humano en una misma tridimensionalidad. Cafh define esas dimensiones como cuerpo, alma y espíritu. Frankl (2006) las llama igual, aunque usa los términos de origen griego: soma, psique y nous. Para ese autor, la esencia del ser humano está en la persona y que corresponde al nous. Toma el concepto de persona de Scheler, como lo espiritual y lo libre en el ser humano, en contraposición al alma y al cuerpo, en los que no hay libertad.

En Cafh se dice que el cuerpo y el alma son instrumentos del espíritu y están al servicio del desenvolvimiento de éste. Y esto último también es común con el AE. Sólo el cuerpo y la psique se desarrollan, evolucionan y también se enferman. La persona se devela, se desenvuelve, se despliega, se manifiesta y no se enferma (Frankl 2003). Cuando no podemos acceder a la persona no somos libres y somos dominados por una psicodinámica reactiva. En Cafh el proceso de desenvolvimiento es un proceso de liberación interior.

Ilustración 1. Paralelo entre los respectivos acercamientos antropológicos al ser humano en su búsqueda de libertad.

Para instrumentalizar el cuerpo y el alma al servicio del espíritu, se requiere de un método y de técnicas o ejercicios, tales como prácticas cotidianas de meditación, ejercicios de detención, examen retrospectivo al final del día, entre muchos otros. En el AE hay alguna correspondencia con la práctica del autodistanciamiento, que nos permite observarnos y alcanzar una autopercepción. Un método central es la actitud y la práctica fenomenológica, que nos permite acceder a la comprensión del otro entrando en su mundo de significados, suspendiendo los propios juicios y prejuicios. Algo de eso se presenta en Cafh en la práctica del diálogo, cuyas reglas son de carácter fenomenológico, aunque no se use ese nombre.

En ambos casos, en las prácticas del AE y en las de Cafh, se apunta a lograr un mayor nivel de conciencia. En Cafh incluso, otra forma para referirse al desenvolvimiento espiritual es refiriéndolo como un proceso de expansión de conciencia. En las dos acepciones de conciencia. 1. El estar más consciente de lo que ocurre en mi alma (sentimientos, afectos, reacciones), en mi cuerpo, y de lo que quiero en mi dimensión espiritual, como también de lo que ocurre en mi entorno y de los efectos que mis acciones generan. 2. Asimismo, escuchar cada vez mejor la voz de mi conciencia interna que me habla de lo que es bueno y correcto hacer en cada situación. Por esto último es que Frankl se refería también a esta conciencia como el órgano del sentido, ya que me habla del mayor valor al cual dirigir mi acción en cada situación de mi existencia, que es lo que Längle llama el sentido existencial.

Existir viene del latín exsistere. Sistere significa ‘tomar posición’ y ex quiere decir ‘hacia afuera’. Posicionarme en el mundo. Heidegger se refería al ‘existente’ como al ‘ser-en-el-mundo’. Este mismo filósofo decía que la existencia no ocurre en la facticidad (mundo de los hechos) sino en la hermenéutica de la facticidad (mundo de los significados de los hechos). Hermenéutica es interpretación, el arte de interpretar, lo llamaba Heidegger. Nuestras vivencias y acciones no tienen que ver con los hechos mismos sino en cómo interpretamos esos hechos, qué significados les damos. En Cafh se habla frecuentemente del proceso espiritual como de un proceso de ‘trascendencia’. Trascender proviene del latín transcendere que significa ‘subir de un sitio a otro’ (trans = de un lado a otro y scandere = escalar). Frankl hablaba de la autotrascendencia, salir de mí y ascender a mi acción de sentido en el mundo. Existir y trascender son parientes cercanos.

Complementos

¿Qué pueden aprender el AE y Cafh, uno del otro, que sea provechoso para sus respectivos objetivos?

EL AE desarrollado por Längle tiene dos poderosos pilares, que no sólo apoyan el trabajo terapéutico, sino pueden ser de mucho valor para el trabajo espiritual. Me refiero al eje estructural y al eje procesal del AE. El eje estructural se fundamenta en las cuatro motivaciones fundamentales de la existencia (Längle 1999, 2006). El eje procesal está basado en el análisis existencial personal, o simplemente AEP (Längle 1993, 2000).

Las cuatro motivaciones fundamentales (4 MF) nos refieren:

- a poder ser en el mundo (1ª MF), no estar en peligro o bajo amenaza, para lo que requerimos de protección, espacio y sostén,

- a gustar vivir (2ª MF), para lo que requerimos de relación, tiempo y cercanía,

- a poder ser auténticamente uno mismo, para lo que requerimos recibir consideración, un trato justo y aprecio,

- a poder actuar con sentido en el mundo, para lo que requerimos de un campo de acción, un contexto estructural y un valor en el futuro.

Cuando no se dan las condiciones recién mencionadas para cada una de las MF, es posible que en primera instancia no logremos posicionarnos desde nuestra persona. Entonces suelen aparecer como protección, de forma casi instantáneas, reacciones de protección de carácter psicodinámico que llamamos reacciones de coping (RC). En la 1ª MF estas reacciones son: huida, lucha, odio y parálisis. En la 2ª MF las RC son retraimiento, activismo, rabia y resignación. En la 3ª MF aparece la toma de distancia, sobreactuación, fastidio y disociación. Y en la 4ª MF están la actitud provisoria, la idealización y el fanatismo, el cinismo y el sarcasmo y la desesperanza. Para quien está en un trabajo interior, es importante aprender a reconocer y legitimar esas reacciones, pudiendo comprender el mensaje que contienen, y así poder pasar a una toma de posición personal, logrando elaborar y resolver la situación, sin quedarse en la reactividad.

En la 1ª MF pasamos desde la psicodinámica a la dinámica personal-espiritual a través del soportar (accediendo a las fuerzas y capacidades propias) y del aceptar (puedo ser dejando ser las condiciones externas que son dadas actualmente). En ambos casos accedo libremente. Mi mundo, mi espacio de acción, se expande en la aceptación al dejar entrar a mi realidad lo nuevo que acepto. Hay una expansión de conciencia. En esta MF también es relevante el tema de la confianza, el dejarme sostener y entregarme a ese sostén. La confianza fundamental es aquella que se relaciona con el fundamento del ser, un sostén último en la existencia, que cuando me entrego a él, aparece la serenidad como estado interno.

La 2ª MF me contacta con la vida mediante el acceso a mis emociones y sentimientos. Recordemos que las tradiciones de las escuelas espirituales se han movido principalmente en términos cognitivos y explicativos, con cierto menosprecio por el lenguaje emocional y por ello sin acceder a éste. He escuchado de algunos conocidos, expresiones tales como “el camino debe ser árido” o “no debes darte gustos, eso te desvía del camino”. Son los sentimientos los que me hablan de lo que tiene realmente valor para mí, no los razonamientos. La razón ha de venir después, para ayudarme a cómo alcanzar ese valor. Evidentemente, si sólo me quedo en el placer que acompaña el gustar, caigo en el hedonismo, y paso a ser esclavo de mi alma y de mi cuerpo en vez de que sean instrumentos del espíritu, es decir de mi esencia, que es mi persona. Reconocer y escuchar el lenguaje emocional aparece como relevante para acceder a mi persona. El tema de la relación, una de las condiciones de esta MF, ha sido tomado como algo fundamental en Cafh, al menos en los últimos 40 años (Waxemberg 2015b); no así con anterioridad.

La 3ª MF se relaciona con la autoestima y la autenticidad. Me permito ser, así como soy, delimitándome, reconociéndome en lo propio y diferenciándome de lo ajeno. Evito caer en la impostura de mostrarme como me imagino que debo parecer a los otros, en un intento de homogenizarme en lo que interpreto que debe ser el verse y comportarse como un ser espiritual. Así incorporo y valoro la diversidad, me incluyo en ella e incluyo al otro, al diferente a mí. Sólo en la autenticidad, accediendo a mi persona y expresándome desde ahí, puedo tener un genuino encuentro personal con otro, lo que es básico para el consultor espiritual. Lo mismo debemos ayudar a desarrollar en el consultante.

La 4ª MF, la del sentido, desde luego es fundamental en Cafh (Waxemberg 2011 a , 2011b) , como lo es en el AE. Aquí se asocia fuertemente el concepto frankleano de la autotrascendencia; salgo de mí para darme a lo que el mundo requiere de mí. Frankl incluso usaba el término “olvido de mí mismo” en esa entrega. Hoy en el AE hablamos de una entrega desinteresada, donde no busco mi provecho personal, sin embargo, en ese darme, yo voy y estoy conmigo, no me dejo de lado. También soy parte del mundo. Olvido puede confundirse con amnesia o abandono. Längle hace una distinción entre sentido ontológico y sentido existencial. El sentido ontológico se relaciona con el preguntarle a la vida o a dios, el porqué de las cosas para las que no hay explicación, como el “por qué a mí”, o asumir respuestas de carácter sobrenatural, como creer que nací predestinado para tal cosa o que la misión con la que vengo al mundo es tal o cual. El giro existencial es invertir la dirección de la pregunta, en vez de preguntarle a dios o a la vida, asumo que la vida me pregunta a mí, con las circunstancias dadas, y yo respondo con mi acción. El sentido existencial es mi respuesta a lo que percibo como el mayor valor que vivencio en cada situación de la vida. Vivir existencialmente es responder continuamente a las interpelaciones que la vida y el mundo me hacen. Eso implica estar siempre abierto a ser tocado por la vida y responder, en vez de estar encerrado en lo que mi creencia me dice que debo hacer (coping de idealización o fanatismo). Es muy importante que los miembros de Cafh no olvidemos el trabajo en la tres MF anteriores.

Quienes están en un proceso de formación en AE, tienen que cumplir muchas horas de autoexploración, grupal e individual, de modo de lograr un autoconocimiento vivencial de su existencia, pasando por cada una de las MF. Esta forma de trabajo ha mostrado ser de mucha ayuda a miembros de Cafh que han pasado por esos procesos formativos.

Los mismos 4 pilares que fundamentan la existencia, estructuran la voluntad. Para decidir y actuar, debe ser posible (1ª MF), debe gustarme (2ª MF) ya que esta MF nos da la energía, debe ser ética y moralmente adecuado para mí (3ª MF) y debe tener un sentido (4ª MF), es decir, responder a una necesidad, propia o del mundo externo. Cuando falta voluntad para realizar algo, es bueno prestar atención en qué MF puede haber una debilidad para efectuar esa acción. El consultor espiritual puede ayudar al consultante en hacerse consciente.

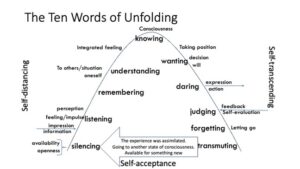

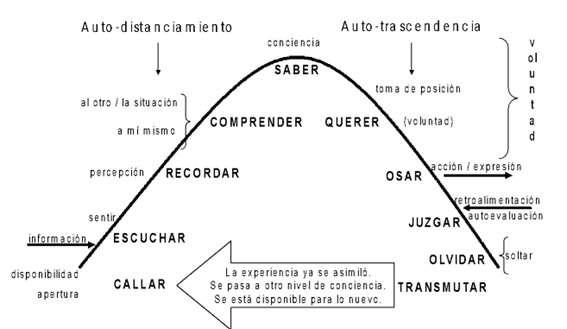

El eje procesal del AE, vale decir el AEP, fue analizado en relación con el trabajo espiritual en un artículo anterior (Traverso 2019), vinculándolo con las 10 palabras del desenvolvimiento espiritual (Waxemberg 2015). Como señala Waxemberg, esas palabras fueron mencionadas por Santiago Bovisio, el fundador de Cafh, en 1937, definiéndolas como las palabras básicas para el desenvolvimiento espiritual, sin embargo, no hizo un mayor desarrollo salvo indicar que la clave está en la primera, callar, que dará solución a las otras nueve. Las palabras son: callar, escuchar, recordar, comprender, saber, querer, osar, juzgar, olvidar, transmutar.

Waxemberg profundiza en la comprensión y significado de cada una de las 10 palabras. Al vincularlas con el AEP, sin embargo, buscamos darles un valor operativo en cada situación y experiencia de nuestras vidas.

En el esquema siguiente, tomado de Traverso (2019), se muestran los pasos del AEP y, resaltadas, las 10 palabras. En cada situación cotidiana, independientemente de su duración, minutos, días o meses, desde que somos interpelados hasta que damos respuesta, pasamos por los pasos que se describen y que tienen correspondencia con las 10 palabras.

Ilustración 2.- Paralelo entre el AEP y las 10 palabras del desenvolvimiento.

La primera fase del AEP, hasta llegar a la plena comprensión posible de la situación, antes de tomar una posición personal, es un proceso fenomenológico que se inicia con un silenciarse interno (callar). Es imprescindible para poder observarme, percibir mis (pre)juicios, sentimientos, e interpretaciones, para poder poner en paréntesis todo lo que pueda interferir en una escucha “limpia”, tanto interna como externa, para poder ser un testigo lo más neutro posible de mis primeras impresiones, y de la emoción e impulsos concomitantes. Recordar aquí significa poder observar y poner en paréntesis las asociaciones y emociones que se activan, que tienen que ver con mi pasado. Recién así puedo entrar en el comprender, tanto lo propio y como lo externo de la situación. Así podemos llegar a saber qué es lo mío, lo propio, lo que mi conciencia me habla sobre lo comprendido y así poder pasar a una toma de posición personal que me señala qué es lo que quiero hacer, cuál es mi voluntad de respuesta. El osar aquí, es el paso a la acción, para la que muchas veces requiero coraje; es enfrentar al mundo. Ahora viene el juzgar, no antes. En el juicio interpreto lo hecho y sus consecuencias; me hago responsable. Olvidar aquí equivale a dejar ir, a desengancharme, a soltar. Sólo ahí puedo transmutar, asumir la transformación, el cambio, abrirme a lo nuevo, quedar disponible para lo que venga.

El AEP nos ayuda a darle un carácter operativo situacional a las 10 palabras, siguiendo el proceso y observando en qué palabra me detuve, cuando el proceso se interrumpe sin lograr llegar a la acción.

A modo de conclusión

Quiero cerrar este escrito citando al fundador de Cafh en palabras escritas un año antes de su muerte.

Los signos son signos; la tradición es tradición; los empirismos son empirismos; las posibilidades son posibilidades; pero sólo un conocimiento esencial, determinado, formal y evidente es una verdad. (…) La enseñanza sea precisa, con un lenguaje apropiado y términos ya consagrados y aplicados. El lenguaje es el alma de los hechos y las palabras no deben ser confusas ni estar mal aplicadas. (Bovisio 1961)

Esas palabras nos invitan a un trabajo que nos permita hacer evidente lo que previamente era sólo posible y a lograr un mayor rigor en el lenguaje. En el mismo escrito, nos invita a acercarnos a las ciencias sociales, entre las que está incluida obviamente la psicología. El diálogo entre el AE y Cafh puede ser muy fructífero, como ya lo han evidenciado cerca de 15 miembros de Cafh que nos hemos formado en AE.

Referencias

Bovisio, S. (1961). Escrito de uso interno en Cafh, no publicado.

Frankl, V. (2003). El hombre doliente. Fundamentos antropológicos de la psicoterapia. Barcelona: Herder.

Frankl, V. (2006). La presencia ignorada de Dios. Psicoterapia y religión. Barcelona: Herder.

Längle, A. (1993). Personale Existenzanalyse. En: Längle A (ed.) Wertbegegnung. Phänomene und methodische Zugänge. Viena: GLE-Verlag, 133-160

Längle, A. [1999 (1992)]. Die existentielle Motivation der Person. Existenzanalyse, 16 (3), 18-29.

Längle, A. (2000). Personale Existenzanalyse. Viena: WUV Facultas.

Längle, A. (2006) Die Personalen Grundmotivationen – Bausteine der Existenz. En: K. Aregger, Wabel E-M (eds.). Schulleben und Lebensschule. Beiträge einer existenziellen Pädagogik. Reihe: Module der Lehrerbildung. Donauwörth: Auer, Luzern: Comenius, 22-35

Längle. A. (2013).¿Espiritualidad en la psicoterapia? Sobre la relación entre inmanencia y trascendencia desde el análisis existencial. En S. Längle y G. Traverso (eds.). Vivir la propia vida. Santiago de Chile: Mandrágora.

Traverso, G. (2019). Espiritualidad en el vivir existencialmente. En M. Croquevielle (ed.). Encuentros existenciales. Santiago de Chile: ICAE, 27-32

Waxemberg. J. (2011a). La renuncia y el sentido de la existencia. Buenos Aires: Cafh

Waxemberg. J. (2011b). La crisis del éxito. Buenos Aires: Cafh

Waxemberg. J. (2012). Vida espiritual. Buenos Aires: Cafh p.6

Waxemberg. J. (2015a). Las 10 palabras del desenvolvimiento espiritual. Buenos Aires: Cafh

Waxemberg. J. (2015b). El arte de vivir en relación. Buenos Aires: Cafh