ABSTRACT: Este artículo surge a partir de una investigación realizada respecto al valor del concepto de belleza y la estética dentro del enfoque analítico-existencial. Desde el punto de vista de las personas formadas en Análisis Existencial[1], podemos ver que estas temáticas surgen a lo largo de la formación de distintos modos, ya sea en autoexploración, o bien en dinámicas grupales, así como también en textos y lecturas de los libros de formación. Se ha utilizado un enfoque cualitativo y un modelo de diseño descriptivo-relacional basado en teoría fundada. La técnica de producción de datos son las entrevistas en profundidad.

Palabras Clave: Estética, Belleza, Análisis Existencial, Filosofía, Autoexploración, Fenomenología.

[1] De ahora en adelante, A.E.

I. Introducción y Problemática

La problematización del objeto de estudio se inicia a partir del intento por realizar un proyecto interdisciplinario que tomase elementos de la filosofía y del AE, para sistematizar un estudio teórico sobre la estética dentro de ésta línea. Sin embargo, para dicho cometido es necesario realizar un diálogo entre ambas disciplinas que hasta entonces no era del todo viable, puesto que desde el AE aún no hay un desarrollo científico dedicado exclusivamente al tema de la estética. Por otra parte, de estos inconvenientes derivan problemas metodológicos con los cuales era difícil avanzar. Fue evidente entonces, que en el núcleo de esta temática contamos con la experiencia, y vivencia, lo cual permite operacionalizar un concepto sobre la estética y desarrollar un modelo práctico.

El concepto de “Belleza” pareció apropiado como objeto de análisis, puesto que es mencionado en los libros de formación, en diversos artículos analíticos-existenciales, y a su vez, también está delimitado desde la filosofía. La operacionalización de este concepto, por lo tanto, tiene una base etimológica (histórica), filosófica y analítico-existencial. Por otra parte, la belleza se relaciona con la Persona[2] por cuanto se trata siempre de una vivencia.

[2] Distinguimos el término ‘Persona’ y ‘persona’. Cuando hablamos de ‘Persona’, aludimos al concepto utilizado en AE para referirnos a aquello que se distingue de lo psicofísico, posibilitando así nuestra libertad para decidir y tratar con nosotros mismos, con el mundo, y con los contenidos psicodinámicos que puedan surgir. Por otra parte, con el término ‘persona’ queremos significar individuo, sujeto, y ser humano (de modo indistinto).

Para orientar este estudio, se ha intentado realizar un modelo que permitiera explorar cómo son estas vivencias, y cuál es la importancia que se le da entre las personas formadas en AE, recogiendo sus percepciones, vivencias, el valor y el significado que le dan a la belleza. Se ha trabajado, por tanto, con un enfoque cualitativo y un modelo de diseño descriptivo-relacional basado en teoría fundada. La técnica de producción de datos son las entrevistas en profundidad, y el objeto de este estudio es el valor de la belleza en la autoexploración de las personas formadas en AE, donde definimos la Belleza como la vivencia personal, contextualizada, que surge frente a la percepciónde lo esencial (en mí/en otro). Y la Autoexploración alude a la experiencia que se tiene de sí mismo que “siempre está presente como sentimiento concomitante del Dasein (…), esto hace que la Persona se encuentre en una presencia interna continua en la que se experimenta a sí misma”. (Längle, 1992)

II. Desarrollo

Antecedentes teóricos

Las influencias teóricas que están a la base de esta investigación están sentadas en la filosofía, la fenomenología y el AE. Estas líneas se desarrollan en relación al concepto de Belleza y Persona, y a su vez están miradas desde un paradigma que creemos pertinente mencionar, ya que da cuenta sobre el lugar desde nos situamos para observar, registrar e interpretar el objeto de estudio (Merleau-Ponty, 1993). Este lugar se refiere a la constitución dialógica que comprende el desarrollo fenomenológico y hermenéutico de Martin Heidegger, a propósito del desarrollo del concepto Dasein en su obra “Ser y Tiempo”, y su modo de ser.

En “Ser y Tiempo”, Heidegger (2005) analiza las características esenciales del Dasein[3], determinando la constitución fundamental del Dasein como ‘estar-en-el-mundo’[4]. Somos entes que están en una relación constitutiva con el mundo, estamos desde siempre en-el-mundo, junto-a los entes. El conocimiento no se genera antes o después de que se “tenga mundo”, ni se realiza estando separados del mundo (del modo en que están en relación sujeto y objeto), pues no es algo que se adquiera una vez constituidos como sujetos, ni hay primero un sujeto exento de mundo y luego un mundo al cual éste tenga que acceder. “El conocimiento mismo se funda de antemano en un ya-estar-en-medio-del-mundo, que constituye esencialmente el ser del Dasein” (p. 87). En esta relación nos co-constituimos y estamos en originario diálogo. Es desde este diálogo y co-constitución donde entedemos el conocimiento como una co-producción

[3] “La palabra Dasein es traducida por Gaos por ‘ser-ahí’. Nos parece que esta traducción es errónea. (…) ‘Ser-ahí’ podría entenderse también como ser en el modo de estar en el ahí. (…) Por eso hemos decidido dejar la palabra Dasein sin traducción (…). La palabra Dasein significa, literalmente existencia, pero Heidegger la usa en el sentido exclusivo de existencia humana. (…) Dasein significa literalmente ‘ser el ahí’, y por consiguiente se refiere al ser humano, en tanto que el ser humano está abierto a sí mismo, al mundo y a los demás seres humanos” (p.454).

[4] Seguimos la determinación de Rivera (Heidegger, 2005), de usar los guiones para dar cuenta de un fenómeno unitario.

Por otra parte, dentro de lo que Heidegger denominó ‘existenciales’ (las características esenciales del Dasein), hay uno presente en toda esta investigación: La ‘Disposición Afectiva’ – Befindlichkeit. Gaos (1951), traduce la palabra alemana como “encontrarse”, ya que el Dasein siempre se encontraría en algún estado afectivo. La palabra alemana Befindlichkeit derivaría del verbo finden, que significa encontrar, con lo cual dicha traducción sería acertada (p.475)[5].

[5] Esta asociación se entiende algo mejor cuando vemos cómo es que se utiliza en alemán en un lenguaje cotidiano, como, por ejemplo: “Wie ist Ihr Befinden?”, lo cuál sería similar a preguntar en español “¿Cómo te encuentras?”, o “¿Cómo te sientes?”.

En el capítulo V de “Ser y Tiempo”, Rivera traduce Befindlichkeit como temple anímico, estado de ánimo y disposición afectiva (p. 158). En esta sección, Heidegger plantea que los cambios de humor muestran que el Dasein está desde siempre constituido por una dimensión anímica y afectiva (no podríamos darnos cuenta de nuestros cambios de ánimo si no estuviéramos desde siempre ya dispuestos afectivamente de una u otra manera).

Ya que esto constituye un existencial del Dasein, y no una categoría, ni un predicado, podemos afirmar junto con Heidegger que la emocionalidad, el humor y el ánimo (todo parte de lo que denomina Befindlichkeit), acompañan todo modo de ser del Dasein. No podemos desentendernos de este ‘existencial’. Y ya que no es algo que advenga y luego se vaya, esta disposición estará presente en todas las áreas en las que la persona esté y/o se desempeñe, incluida la generación de conocimiento y la investigación científica.

Etimología e Historia del concepto de belleza.

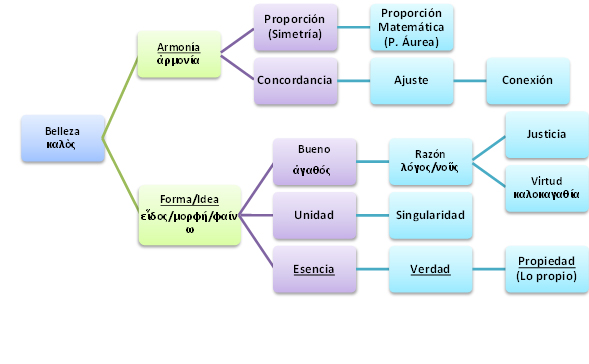

Este mapa muestra dos líneas principales en las que se ha dividido el concepto de belleza en la antigüedad. Estas dos líneas funcionaban de modo bastante complementario desde el S. V a.c., en adelante. La primera y más antigua línea, asoció la belleza a los principios de equilibrio, ordenamiento y proporción. Esta línea comienza con la escuela pitagórica, donde la belleza se constituye como armonía. Ya que los pitagóricos estudiaban fundamentalmente los principios y reglas matemáticas, se puede comprender entonces que hayan asociado los conceptos de armonía y belleza.

La otra gran línea comienza a desarrollarse con Platón alrededor del S.IV a.C., y continúa a lo largo de la filosofía de la mano de Aristóteles, la escuela neoplatónica y la escolástica de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. La belleza comienza a ser vista como la Idea/forma, y la Idea pasó a significar también el Bien.

La palabra que utilizamos hoy en día, belleza, guarda aún aspectos de ambas líneas. Cuáles sean estos aspectos, y cómo ha sido que se han mantenido muchos de sus significados, es algo que personalmente considero interesante, pues nos habla no sólo de un aspecto teórico, sino también descriptivo: da cuenta de cómo, cuándo y quiénes utilizaban en la antigüedad estos términos, y en qué momentos concretos surgieron asociaciones que en algunos casos se han mantenido hasta la actualidad.

Pasemos por tanto, a la revisión etimológica de algunos conceptos fundamentales:

– Belleza: Del latín bellus, significa ‘hermoso’, ‘lindo’, ‘bueno’, ‘agradable’, y ‘amable’. Bellus es una contracción de bonulus, palabra que ha dado origen al español bonito y bueno (Lewis, 1999). Podemos asumir, por tanto, que el origen latino del término belleza da cuenta de la relación que ya se había hecho en la Grecia Clásica entre lo Bello y lo Bueno. El término griego para belleza es καλὸς, que significa ‘bello’, ‘beato’, ‘hermoso’ y ‘bueno’ (Greek Word Study Tool, 2014). Se aplica como cualidad a objetos externos y también a virtudes en un sentido moral. Los griegos, no fallaron en ver que, en el uso cotidiano del término καλὸς, estaba implicando ya lo ‘bueno’, que era ἀγαθός. Crearon un término que reunió a ambos conceptos, llamado καλοκαγαθία. καλὸς, y ἀγαθός se unieron en este neologismo, dando origen a toda una tradición que relaciona lo bello con lo bueno y virtuoso. Καλοκαγαθία, la unión entre ‘bello-bueno’, se traduce como ‘nobleza’, ‘virtud’, ‘excelencia de carácter’, ‘honor’ y también ‘bondad’ (Ibid). Según Jaeger (1990), la καλοκαγαθία constituye el ideal de la educación en la cultura griega clásica, y es vista como la armonía entre la mente, el cuerpo y el alma.

– Armonía: Del griego ἁρμονία, que inicialmente quería decir “aquello que mantiene unidas las cosas”, ‘sujeción’ (como los pernos que se usaban para mantener unidos a los barcos en las guerras médicas), ‘juntura’, y también ‘convenir’, ‘acordar’. Este sentido de concordancia, acuerdo, e inclusive pacto, puede entenderse como el origen de la relación entre armonía y arte. Específicamente en la música: “La armonía es la concordancia entre los sonidos de una pieza musical” (Greek Word Study Tool, 2014). En un sentido más amplio, la armonía pasó a significar equilibrio entre diferentes partes, proporción de la relación entre las partes y el todo. En el DGE (Diccionario Griego-español, 2010), vemos además que ἁρμονία, por su sentido amplio de ‘juntura’ y ‘unión’, tiene que ver además con ‘acoplamiento’, ‘unión sexual’, ‘orden’, ‘equilibrio’, ‘comprensión’ y ‘compenetración’. En música se usa, sobre todo, para mostrar la relación de ‘ensamblaje’ entre notas, y la relación que tienen las notas musicales como partes constituyentes del todo, que es la melodía (Ibid). Esa relación de concordancia y equilibrio proporcionado entre las notas musicales, fue llamada armonía, y desde allí se comprende el paso de este término a la modernidad, asociado tan estrechamente con la música y las artes. Según las fuentes mencionadas en DGE (2010), las primeras relaciones entre armonía y las artes, en especial, las musicales, estarían asociadas a la escuela pitagórica. A ellos, por lo mismo, debemos la definición de armonía como proporción, y simetría.

– Idea: Del griego εἶδος, todo “aquello que es visto”, ‘forma’, ‘figura’, ‘aspecto’, ‘apariencia’. Platón y posteriores autores, lo han utilizado también como ‘tipo’, ‘género’, ‘arquetipo’, ‘especie’ y ‘modelo’. Referido a una persona, se ha traducido también como ‘hermosura’ y ‘belleza’. También ‘rostro’, ‘cara’. Desde aquí se puede ver la relación con μορφή y con φαίνω. La aparición del vocablo μορφή está íntimamente relacionada con εἶδος y con φαίνω, el que está a la raíz del concepto ‘fenómeno’, literalmente ‘manifestación’ y ‘aparición’, “traer a la luz”, “hacer aparecer”, ‘revelar’, ‘abrir’, ‘mostrar’, ‘aclarar’ y “hacer brillar” (DGE, 2010; Greek Word Study Tool, 2014).

– Razón: El concepto griego λόγος, es de aquellos que ha costado más traducir desde el griego a las lenguas indoeuropeas debido a la amplitud de su significado. Transcrito como Logos, ha sido traducido fundamentalmente como ‘estudio’ y ‘ciencia’, aunque originalmente el término es bastante más amplio, y significa ‘palabra’, ‘discurso’, ‘argumentar’, ‘método’, ‘regla’, ‘forma’, ‘razón’, ‘habla’, ‘ciencia’, ‘considerar’, ‘sopesar’, ‘medida’, ‘relato’, ‘relación’, ‘correspondencia’, etc. Implica, en todos estos casos, la focalización de la atención, o lo que se ha llamado atención dirigida. Está estrechamente relacionado con el término νοῦς, que ha sido traducido mayoritariamente como mente y percepción (DGE, 2010; Greek Word Study Tool, 2014).

– Esencia: Viene del latín essentia/esse, que es la traducción literal del griego οὐσία. Tanto en el latín como en el griego, los vocablos significan ‘Ser’, ‘esencia’, ‘sustancia’ y ‘propiedad’. En el sentido amplio de ‘propiedad’, también en la antigüedad significaba ‘bienes’. De modo literal, y también en la filosofía platónica y aristotélica, significa “aquello que hace a una cosa ser sí-misma y no otra”. También se traduce por ‘naturaleza’, en el sentido de “naturaleza de un objeto”, “aquello que hace ser a la cosa lo que ella es”, su quid (DGE, 2010; Greek Word Study Tool, 2014).

Revisión Histórica-Filosófica

Las primeras menciones sobre la belleza en occidente aparecen en Grecia, especialmente en el poeta Homero, y subsiguientemente, en los ‘poetas homéricos’. La belleza en sus cantos, era referida como atributo de los Dioses y de seres humanos de cualidades divinas o extraordinarias. Es así como sabemos que Afrodita con su extraordinaria belleza, encantaba a dioses, semidioses y mortales, y era por esto denominada como diosa del amor y la belleza. Es también, gracias a esta misma fuente, que sabemos de la hermosura atribuida a Helena de Troya, y esta misma belleza habría sido la causa de la famosa guerra de Troya (Homero, Ilíada, pp. 381; Aristóteles, Retórica, Libro 3, Cap. 11).

En el período presocrático no hubo un desarrollo teórico sistemático concerniente a la belleza ni a la estética, a excepción de la escuela pitagórica. A ellos debemos la asociación de la belleza a la proporción, simetría, y estructura. De acuerdo a estos pensadores, la armonía que veían en la música era sólo el reflejo de una armonía más profunda. Creían que había un orden interno en la estructura de todo el cosmos, desde lo micro a lo macro (Tatarkiewicz, W., 2005, p. 80). Ellos fueron quienes crearon la teoría de las esferas celestes. El término armonía, descrito etimológicamente en la sección anterior, en realidad es anterior a cosmos, y es debido a la armonía, que hoy existe el vocablo de cosmos. Los pitagóricos creían que la armonía era el principio de todas las cosas, y, por lo tanto, asumían que también el universo estaba construido de modo armónico. Fue entonces que crearon la palabra cosmos: orden. (Tatarkiewicz, W., 2005, p.81).

El concepto se populariza en el período clásico durante el siglo de Pericles (s. V a.C.), debido a la expansión helénica. En este contexto de expansión cultural, democracia y ciudadanía, volvió a surgir el tema de la belleza durante este siglo y los inmediatamente posteriores (IV y III a.C.), pasando a ser parte central en la arquitectura, la educación, la música, la filosofía y la poesía (Jaeger, 1990, p.236). También Tatarkiewicz (2005), muestra el desarrollo que tuvo este concepto en el período clásico helénico, y pone de relieve una vez más, la gran influencia que los filósofos y artistas de esta época heredaron de los pitagóricos. El autor infiere que es por esta asociación originaria entre armonía y música, que el arte y la arquitectura helénica tuvo como modelo de belleza el ideal de proporción, simetría y equilibrio.

Algunos de los desarrollos más relevantes provienen de Platón, especialmente en los diálogos Fedón, Fedro y Banquete. En los diálogos que se han llamado “de madurez[6]” (Calonge Ruiz & García Gual, 2003), Platón comienza a desarrollar lo que se ha denominado como “Teoría de las ideas”. En esta etapa, el Filósofo vuelve al tema de la belleza determinando en gran medida este concepto. De acuerdo a Platón, las ideas son el fundamento ontológico de las cosas. En este sentido, las cosas bellas, y las cosas justas (así como todo lo que es), existen únicamente porque participan de una idea que es anterior –ontológicamente- a las cosas mismas. En el diálogo El Fedro, Platón (1993), relaciona la Idea de la belleza con la Idea de amor. Dice entonces, que mediante la contemplación de las cosas bellas, uno podría llegar a la contemplación de la idea de la belleza, que va de la mano con el amor y el bien.

[6] Calonge Ruiz y García Gual (2003, pp. 51 – 55), proponen el sistema de periodización de los diálogos en 4 períodos según la manifestación de su filosofía y metafísica: Diálogos de juventud, de transición, de madurez y de vejez. Este sistema, por su sencillez y precisión, es uno de los más utilizados actualmente, y el que elegimos para el presente propósito.

Este concepto de belleza platónico supuso una oposición directa con varios de sus contemporáneos que definían la belleza como lo útil, lo conveniente, aquello que gusta a los sentidos o es placentero. En el diálogo de Platón, Hipias Mayor (298a), se atribuye a Gorgias el famoso pasaje “La belleza es lo que produce placer por medio del oído y la vista” (esta visión sensualista de la belleza se aleja del sentido ético y moral al que posteriormente aludirá Platón – y que determinará la estética de siglos posteriores). Heredero –Platón-, de una gran tradición pitagórica, retomó algunos temas de aquella escuela, y unido a los términos de armonía, medida y orden, se refirió a la belleza como una de las ideas supremas, asociándola fundamentalmente al bien y a la verdad. La idea del bien, actúa en este respecto como ‘idea madre’ de todas las otras, puesto que cada cosa, acción, e idea participa fundamentalmente de la idea del bien. Esta idea es, por lo tanto, el fundamento de toda realidad.

Por este carácter genérico de la idea del bien y su asociación con la belleza, debemos muchas concepciones nombradas en la sección anterior. La belleza definida como verdad, virtud, justicia, medida y bondad, debe a esta concepción platónica su desarrollo posterior.

Aristóteles (1982) fue el primero en observar que Platón[7] planteaba una ‘teoría de sustancias’ (ontológica). Habiendo estudiado más de 30 años en la academia platónica, Aristóteles define la sustancia como principio de identidad, dentro de la obra ‘Metafísica’ (1982), es lo que hace ser a una cosa sí-misma, y lo que permite que tanto una Persona como una cosa, sea única, particular y singular. No es ya aquello por lo que podemos clasificar o caracterizar a una cosa, o un predicado, si no la cosa misma, por lo cual decimos que corresponde el término Identidad. Asociado al concepto de esencia, se define la sustancia como “aquello que permanece, que subsiste a través de todos los cambios y transformaciones” (Ibid).

[7] El mismo Platón se refiere al tema del Ser y la sustancia (esencia), en sus diálogos tardíos (como el Parménides).

Principales Definiciones

Algunas concepciones que se han tenido en cuenta en la definición de belleza que hemos utilizado, han sido:

- Belleza como armonía (proporción matemática, escuela pitagórica) → (Tatarkiewitz, 2005) Ordenamiento racional y la armonía de las proporciones (Renacimiento y Humanismo) → Proporción Áurea: Belleza es la percepción de la proporción áurea (Fechner, 1860).

- Belleza como Forma e Idea (Platón) → Virtud (Aristóteles, 2003) → καλοκαγαθία (Jaeger, 1990) -> Justicia (Scarry, 1999).

- Belleza es la unidad en la variedad y la variedad en la unidad (Plotinus & Armstrong, 1988; Hutcheson, 2004).

- Belleza es Verdad y Verdad es Belleza. Maker (2000) muestra la tesis hegeliana y las principales definiciones desde el racionalismo; Keats (1919) en Ode on a Grecian Urn; y Heidegger (2003), entre otros, afirman esta misma tesis.

- A.E.: Lo bello es lo esencial (Längle, 2007).

Análisis Existencial

El Análisis Existencial (Längle, 2006), es una “psicoterapia fenomenológica-personal cuyo objetivo es ayudar a la persona a alcanzar un vivenciar libre (mental y emocional), tomas de posición auténticas y un trato auto-responsable consigo mismo y con el mundo”. En la última parte de esta definición se manifiesta el carácter profundamente dialógico en el que el AE; siempre nos movemos entre un polo interno y uno externo como seres en constante diálogo con nosotros mismos y con el mundo.

Una definición abreviada del Análisis Existencial es “análisis de las condiciones para alcanzar la existencia”. De esto se deduce que la existencia entonces no sería algo dado, ni presupuesto. En este sentido no nacemos con existencia, si no que la alcanzamos o no, llegamos a ella o no.

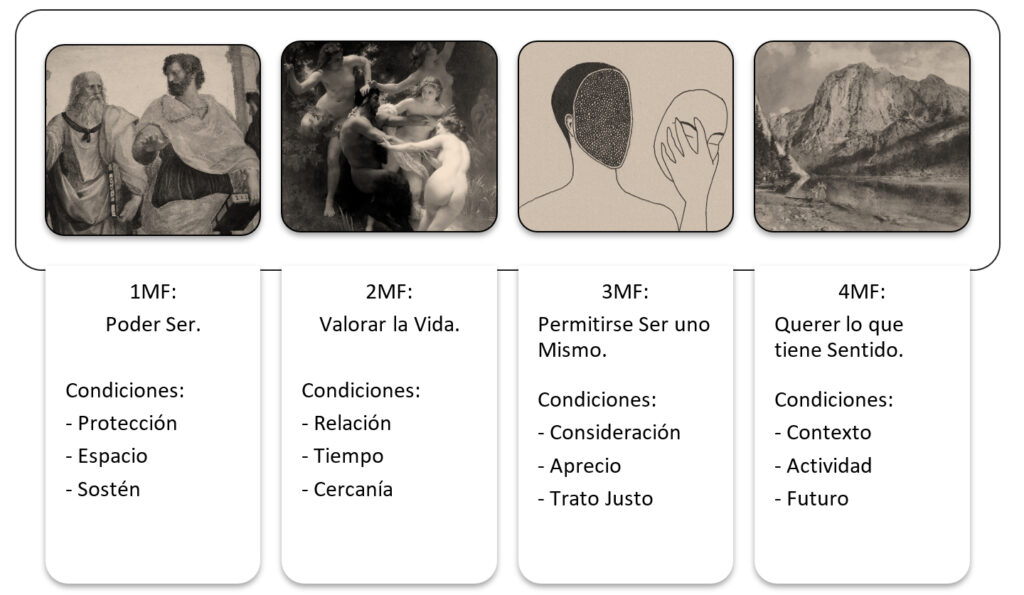

¿Cuáles son las tareas para llegar a una existencia plena (realizar la existencia)?

Hay cuatro dimensiones que a su vez constituyen ahora el modelo estructural del AE y las tareas necesarias para alcanzar la existencia. Éstas son, a su vez, consideradas como “condiciones básicas a las que debe enfrentarse el hombre para alcanzar una existencia plena” (Längle, 2004. p.16). En tanto condiciones, funcionan como los pilares sobre los cuales se sostiene y se desarrolla la existencia. Dentro del polo interno, estas condiciones están referidas al propio cuerpo, a la propia emocionalidad, autenticidad, y

la propia biografía; en el polo externo, están referidas a las condiciones de la vida, los valores en el mundo, el encuentro con otros y el contexto de totalidad (o futuro).

Estos 4 pilares son llamados Motivaciones Fundamentales de la existencia. Längle (2009, p. 14), muestra que “las condiciones representan motivaciones para: (1) La supervivencia física, y la conquista cognitiva del Dasein; o sea, para poder ser. (2) El placer/ganas de vivir psíquicas y de los valores de la vida, es decir, gustar vivir. (3) La autenticidad personal y la equidad: o sea, permitirse ser así como se es. (4) El sentido existencial y el desarrollo de lo valioso: para deber actuar”.

Referencias a la Belleza en Análisis Existencial

Respecto a la Belleza, dentro del AE hay referencias explícitas e implícitas. Son especialmente relevantes las mencionadas explícitamente en los Libros de Formación. En el Libro III, Längle (2007, p.58) dice sobre lo bello: “Lo bello es solamente lo esencial (…). Lo que es esencial es bello. La estilización de lo secundario es cursilería”. Y luego, más abajo: “En lo bello aflora lo propio, lo esencial del objeto- y eso repercute en nosotros como bueno y nos invita a ver/buscar la propia esencia. Por eso necesitamos del arte. El arte nos invita a ver nuestra propia esencia. La cursilería nos engaña con lo secundario, el arte centra, nos conduce a lo principal”.

Adicionalmente, podemos encontrar referencias implícitas a la belleza en otros artículos referidos a los valores, las emociones, las motivaciones fundamentales, o libros que amplían en general el desarrollo teórico del AE. En “Vivir con Sentido” (Längle, 2008), encontramos varias referencias a lo bello. Mientras se considera la vida de modo existencial, se menciona la capacidad de poder vivenciar valores[8] (p.17): “Vivenciar lo que tiene valor en sí o que puede ser experimentado como bueno o bello y enriquecedor”. Desde aquí vemos una relación entre las vivencias, la capacidad que tenemos de percibir aquello que es valioso para nosotros y la posibilidad de vivir una vida más plena. En otras palabras, se observa aquí una conexión entre la capacidad de captar valores, y la consecuente experiencia que tenemos cuando experimentamos algo como bueno, bello o enriquecedor.

[8] Nos encontramos, por tanto, a nivel de la 2MF.

En ocasiones, la capacidad de percibir algo como bello nos habla también del acceso a la dimensión personal. Längle (2008), nos muestra el caso de una mujer que tenía dificultades para delimitar lo que consideraba personalmente como bello, y distinguirlo de lo que en su educación se consideraba bello (p.24), donde vemos una relación de lo Bello con lo personal: para percibir o considerar algo como bello debo poder tener una opinión, y haber hecho frente a las influencias y corrientes externas. Debemos, por tanto, ser capaces de tomar posición y, en este sentido, defender esta consideración, pararnos en ella, hacer de nuestro gusto o vivencia algo personal. La capacidad de valorar, de considerar y de sopesar, están de este modo, asociados a la dimensión personal[9].

[9] Nivel de la 3MF.

III. Metodología

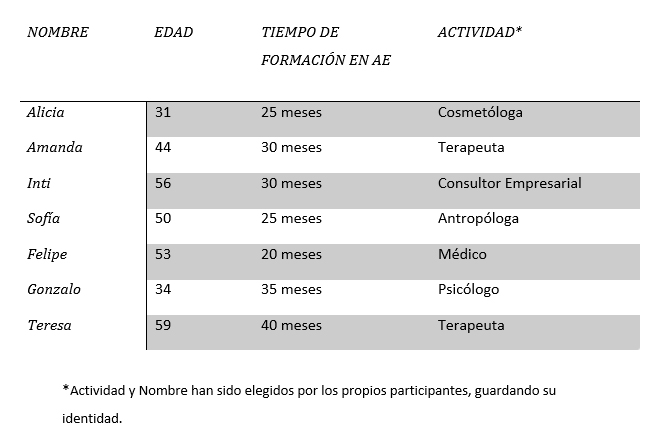

El presente estudio trata fundamentalmente de la perspectiva de personas formadas en AE, sobre el valor de la belleza en su autoexploración y dando cuenta del carácter dialógico entre la persona y el mundo, el enfoque cualitativo de este estudio es coherente con la teoría analítica-existencial, así como con el procedimiento de la investigación. El diseño utilizado es descriptivo-relacional basado en teoría fundada. Strauss & Corbin (2002), muestran las directrices para este proceder partiendo desde los datos para generar posteriormente una teoría. Esto pone en evidencia el gran carácter emergente asociado a este tipo de estudios, cuyo propósito será comprender lo expuesto por cada participante desde el fenómeno mismo que él/ella relata, para poder asir el fenómeno desde su propia Persona e individualidad. Es, en este sentido, un estudio exploratorio y no experimental.

Participantes

El modo de análisis es por categorías, emergente y de codificación abierta. Al comenzar el análisis desde las entrevistas y desde lo dicho por los participantes, surgen primero los tópicos y luego las categorías. Las percepciones de los participantes respecto a la belleza fueron agrupadas en cuatro grandes categorías, las cuales son: Significados, Vivencias, Condiciones para percibir y vivenciar la belleza, y Encuentro. De este modo, el esquema de Categorías y Tópicos quedó constituido de la siguiente manera:

Categorías y Tópicos[10]

- Significados

- Armonía (7)

- Lo Sencillo – Cotidiano (7)

- La belleza de lo disruptivo (8)

- Lo Propio – Esencial (7)

- Vivencias

- Movimiento Interno (6)

- Sintonía e Integridad (Autenticidad) (7)

- Comunión (4)

- Condiciones para percibir y vivenciar la belleza

- La apertura de sí-mismo (7)

- Exponerse a algo-otro (5)

- Limitantes para percibir lo bello (6)

- Encuentro

- Diálogo (6)

- Intimidad (5)

- Trascendencia y Espiritualidad (7)

[10] Los números entre paréntesis corresponden a la cantidad de referencias extraídas de las entrevistas respecto al tópico.

IV. Resultados

En esta sección veremos la relación entre los contenidos de las entrevistas, y las temáticas analítico-existenciales que se cruzan con ellos. El modo de proceder fue por MF, clasificando, codificando y definiendo las temáticas dentro de cada una, desde lo que surge en los participantes.

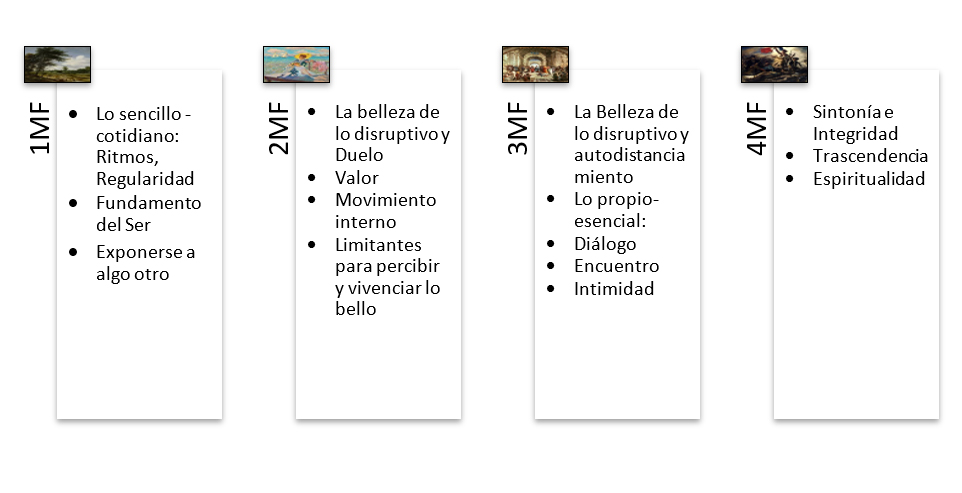

1MF

1. Lo sencillo – cotidiano:

Los ritmos y las regularidades, que han sido descritas ampliamente por los participantes, están relacionados, desde el AE, con la condición de sostén (1MF), así como con el acto de percibir. En Längle, 2006a, vemos que el medio para encontrar sostén, es “percibir lo que es” (p. 41). Al mismo tiempo, la función psicológica que se establece en la 1MF es la capacidad de percibir y reconocer, donde el reconocer es asociado a la captación de las leyes, las reglas, las regularidades y características comunes. Desde esta vivencia de sostén, surge como una respuesta personal la confianza. En palabras simples, parece haber un enlace entre la percepción de las regularidades, los ciclos, la seguridad que entrega que “el sol salga y se ponga todos los días”, las estaciones, los rituales, las costumbres, etc., y la confianza. Los ritmos y regularidades proveen un piso y una estructura, que puede incluso en algunos casos conectar a la Persona con el fundamento del ser, como vemos por ejemplo en Felipe y en Amanda.

2. Fundamento del Ser (FDS):

Lo conectamos aquí con la confianza fundamental. El FDS, “es un fenómeno captable psíquicamente, que es alcanzable vivencialmente, pero que también es sujeto de reflexión filosófica o de descripción teológica-religiosa, y que juega un papel en la vivencia de la fe”. (Längle, 2006a, p.57). Es el último sostén, “perceptible a través de múltiples experiencias en situaciones concretas […], la experiencia ontológica fundamental, que siempre hay algo ahí que sostiene, y que es más grande que uno mismo, un mundo, un orden, un cosmos, un Dios” (Ibid).

Estos temas, como vemos a lo largo de estas definiciones, se entrecruzan, en algunos puntos. En el caso del FDS, vemos que está cimentado en la 1MF por cuanto une a los participantes con aquella confianza fundamental, Sin embargo, esta experiencia conecta a algunas personas con temáticas de 4MF (la paz, el sentido, plenitud).

Es especialmente interesante, para este punto, el relato de Felipe. Felipe es o se denominaba como ateo. No tenía afinidades religiosas, ni creía en ningún Dios. El contacto con la belleza, sin embargo, a partir de las regularidades (las estaciones, con ritmos de la naturaleza, el crecimiento y cuidado de sus plantas), causó en él una profunda impresión, y la vivencia de ser sostenido por algo superior a él. Mientras él mismo comenta estas experiencias, se muestra conmovido. De algún modo, esta vivencia cambió el paradigma en el cuál había estado viviendo hace décadas. Lo que causó tanta impresión a Felipe, es justamente esa paz que surge en él a partir de la experiencia del último sostén. Él sentía que realmente, aunque todo para él fallara, aunque muriera o perdiera todo, aun así, él está sostenido por el Ser.

3. Exponerse a algo otro:

Cada vez que podemos percibir y vivenciar algo como belleza, nos abrimos a los contenidos externos e internos de dicha experiencia (como vimos en el punto anterior). Como requisito previo, parece también ser necesario poder-ser, y poder soportar o aceptar y dejar-ser aquello con lo que nos encontramos, incluso si este contenido parece algo inofensivo, como la belleza. En la apertura y la capacidad de exponernos, hay una dinámica. Nos abrimos a la experiencia, pero aún no sabemos qué hará ella con nosotros, no sabemos si, por ejemplo, surgirá un encuentro, o si dará pie a un proceso de duelo aún no elaborado, o encontremos un aspecto de nosotros antes desconocido

En esta incertidumbre de la apertura, estamos ex – puestos (puestos también fuera), disponibles, vulnerables y entregados a la fluidez de la experiencia.

El soportar y aceptar, como adelantábamos, son actividades personales de la 1MF, y ambas suponen un modo de dejar-ser. Frente a situaciones difíciles o circunstancias desafiantes vivenciamos el no-poder (ser). Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no sólo frente a lo difícil y desafiante necesitamos estas actividades. A veces incluso un elogio, o el ser visto por un otro, puede provocar en las personas una gran impresión. La percepción y vivencia de lo bello, por lo tanto, necesita también de ellas.

El soportar significa tener la suficiente fuerza, piso y sostén interior para poder “afirmar nuestro lugar, y poder estar – ahí” (Längle, 2006a, p.22), con nosotros mismos, sin perdernos ni reaccionar a partir de nuestra psicodinámica. En el soportar ejercemos mucha fuerza (por eso no es una pasividad, requiere mucho esfuerzo), ya que estamos sosteniendo algo que nos pesa, que nos complica y nos confronta. En el aceptar, ya puedo-dejar-ser, sin luchar contra aquello. Esto nos quita un peso, ya no necesitamos sostener ese peso, no los llevamos con nosotros.

2MF

1. Valor:

El valor es uno de los temas centrales de nuestro presente estudio. Desde el AE definimos el valor como la “razón de dar preferencia a una cosa frente a la otra”, el “correlato objetivo del sentimiento subjetivamente vivenciado […]” (Längle, 2006b, p.77). “Donde hay un sentimiento, se trata de un valor” (ibid.). El valor, por lo general, lo vivenciamos como algo que nos atrae, que nos llama a querer acercarnos. La pérdida del valor también genera en nosotros sentimientos, por la pérdida de aquello (duelo).

Encontramos, por otra parte, dos tipos de valores, el valor funcional y el valor propio. El valor funcional, tiene que ver con la función o utilidad de algo, y el valor propio, es aquello que percibimos que tiene un valor en sí mismo y “obtiene su valor por su forma de ser (‘constitución’)” (Längle, 2006b, p.86). Es en el valor propio donde podemos ver la esencia, lo propio, la autenticidad, unicidad e irrepetibilidad de aquello que se nos aparece como valioso. La cosa desde sí misma, entonces, nos resulta llamativa, luminosa, atrayente, y en tanto tal, podemos reconocerla, y reconocer su propio valor.

Esta última descripción del valor propio parece estar íntimamente relacionada con lo que se percibe y vivencia subjetivamente como belleza. Los participantes describen en ocasiones una luz, una sintonía, algo a lo cual quieren acercarse, algo que intensifica y reafirma su relación con la vida. Por otra parte, esta capacidad de reconocer los valores propios también nos habla de lo personal (3MF).

2. La belleza de lo disruptivo en 2MF:

Nos encontramos en este punto con una asociación entre la belleza, y lo que puede ser experimentado como difícil, incómodo o doloroso. Un punto que nos puede dar luces sobre la existencia de este tópico, es el acercamiento a lo negativo y al duelo, como vemos en el Libro de formación de la 2MF (Längle, 2006b, p.21), y en especial, el modo en que el AE, comprende el proceso del duelo. Cuando estamos frente a un duelo o hay una pérdida, el proceso interior de elaboración consiste en al menos 3 etapas. Estas tres etapas (p.22) pueden verse con claridad en este tópico. 1) Se permiten ser los sentimientos sin restricciones; 2) Se permanece consigo mismo; y 3) En la medida que dejamos-ser, surge la calidez (vuelve a entrar la vida).

Para este proceso es una condición necesaria el poder soportar el sentimiento de dolor, de dificultad, la pena, etc. Es condición, por lo tanto, el poder dejar-ser, y soporta o aceptar aquello (1MF).

Considerando lo mencionado por los participantes en este tópico, pareciera que lo personal aquí también se hace presente. Sofía, por ejemplo, expresa que la belleza (cuando nos encontramos frente aquello que nos es doloroso o difícil), no es el contenido, sino que somos bellos “nosotros”, es bello quien se permite conmover por esos contenidos, pero a su vez, permanecer consigo mismo(a). Gonzalo y Teresa mencionan algo similar. Pareciera que cuando nos dejamos tocar por esos contenidos, aparece algo esencial, y también lo propio.

3. Movimiento interno:

El movimiento es el principio de Vida (2MF), la pregunta introductoria a esta MF, es (de hecho) “¿qué es lo que pone en movimiento mi existencia? ¿qué es lo que me motiva?” (p.2) Entre el gustar y no-gustar (atracción y repulsión, respectivamente), hay una tensión en cuyo tránsito vivenciamos fuerza interior y movimiento interno. Tanto lo que nos atrae como lo que nos repele causa un movimiento interno, no nos deja indiferente. Es por esto que se dice que toda vivencia tiene que ver con esta dinámica (p.4). También el movimiento interno tiene que ver con permitirnos acercar a algo-otro, dejar que nos toque, dejarnos mover y tocar por los contenidos externos, pero también por los internos, cuando nos vemos a nosotros mismos, por ejemplo, y nos damos cuenta de un aspecto de nosotros hasta entonces desconocido, y podemos con ello con-movernos también en el encuentro de sí. Esta vivencia de movimiento interno es también mencionada por los participantes cuando están frente a la belleza. Describen el deseo de querer acercarse, o conmoción. Inti, por ejemplo, siente físicamente una energía que lo revitaliza, “le dan ganas de moverse”.

4. Limitantes para percibir y vivenciar lo bello:

Parece haber una relación entre estas limitaciones, con las condiciones de la 2 MF (relación, tiempo, cercanía). Lo que los participantes ven, una y otra vez, como las características de la modernidad, pareciera dificultarles la percepción y vivencia de lo bello: un ritmo acelerado, darse poco tiempo para apreciar y valorar las cosas, la tendencia a ver a la naturaleza no como poseedora de un valor en sí misma, sino como algo funcional. Pareciera que a la base de esto se encuentra la dificultad para darse tiempo, de lo que se extrae que es necesario tomarse tiempo, detenerse, para recién entrar en relación y cercanía con aquello que denominamos bello.

3MF

1. La Belleza de lo disruptivo (en 3MF):

Hemos mencionado que para poder encontrar y vivenciar la belleza hay aspecto de 1MF y 2MF (dejar-ser, soportar, aceptar, actitud fenomenológica, apertura, dejarse-tocar, vivenciar valores, etc.). Desde la dimensión personal, vemos un concepto facilitador que permite que ocurra esta vivencia de lo bello, incluso en los contenidos que pueden ser dolorosos o disruptivos, el concepto de Autodistanciamiento. Para que podamos vivenciar algo difícil o doloroso, y aun así, encontrarlo bello, debemos tener algo de distancia respecto también de nosotros mismos. De lo contrario, ¿qué pasaría si nos dejásemos llevar por aquella intensidad que sentimos frente al dolor, frente a la muerte, o frente al encuentro? Sin la capacidad de dejar aparecer y dejar-ser a aquello, y, sin la capacidad de tomar distancia de nosotros mismos en la vivencia, no podríamos percibir algo como bello y mantenernos con-nosotros.

Esta actitud que es situacional, significa “ponerse a esa distancia de sí mismo, desde la que se es capaz de comportarse con libertad respecto a sí mismo” (Längle, 2007, p.103). Cuando estamos en la cercanía o en la relación con aquello, en la calidez, en la intensidad, no podemos realmente tener una distancia para realmente ver, a algo-otro. ¿Cómo podríamos ver la belleza o la esencia, el valor propio de alguien o de algo, cuando nosotros mismos no hemos guardado esa distancia? Sucede, desde mi punto de vista, algo muy similar a la cercanía física: Así como en la cercanía de los árboles no podemos ver el bosque, necesitamos una distancia apropiada, para poder ver algo-otro, y dejar así que éste aparezca desde sí.

2. Lo propio- esencial:

Captar lo propio, en mí y en otros, es captar la esencia. Gracias a los límites, a la demarcación entre lo mío y lo tuyo, es que yo puedo verte, realmente, y como condición, esto posibilita que podamos encontrar algo así como lo bello, posibilita así mismo, el encontrarnos. En lo propio se muestra la irrepetibilidad, la unicidad. Es aquello que nos distingue de los otros. En Längle, 2007a (p.58), encontramos una relación entre la autoestima, la estética, lo bello y lo propio-esencial: “La raíz de la estética se encuentra en la 3MF. El ser humano estético es sensible (posee un feeling) abierto para la percepción de valores a distancia; el valor intrínseco y lo especial de las cosas”. Y luego, más abajo, nos pregunta: “¿Qué experimentamos cuando vivenciamos algo bello? ¿Qué es la esencia de lo bello?”, “En lo bello aflora lo propio, lo esencial del objeto – y eso repercute en nosotros como bueno. Y nos invita a ver, a buscar la propia esencia”.

3. Diálogo:

El diálogo desde el AE está definido como el “intercambio de lo esencial, donde se trata de mí conmigo y de mí contigo – lo que te mueve a ti y lo que me mueve a mí. Por medio del intercambio todo se vuelve dinámico, fluido” (Längle, 2007a, p.64). El diálogo, es a su vez, el medio para el encuentro (p.85). Como tal, debemos considerar una cuestión relevante y que nos muestra un reflejo (a la vez que un posible camino de aporte), del trabajo realizado en las entrevistas. Así como con los participantes fue importante un primer contacto, establecer un ambiente de confianza y que facilitara el compartir profundo, es probable que algo similar ocurra en el fenómeno de la percepción y vivencia de lo bello. No podría decir que en todas las entrevistas se generó un encuentro, pero sin dudas en los momentos que lo hubo, fue a partir del diálogo.

Cuando se comenzó esta investigación, era parte de mis ideas preconcebidas la existencia de un diálogo cada vez que tenemos una experiencia profunda frente a la belleza. Es difícil verlo, sin embargo, cuando aquello es un libro, una pintura, la música o el cine. ¿Estamos dialogando con al autor? ¿Qué tipo de diálogo puede existir cuando entramos en relación con aquello que es bello para nosotros, pero que no tiene un interlocutor directo? Al explorar estas cuestiones, desde la teoría y escuchando atentamente a los participantes, me parece que el diálogo en esos casos, (y, por lo tanto, el encuentro), es con uno(a) mismo(a). A partir del arte, la contemplación de la naturaleza, la apreciación estética, etc., puede surgir un diálogo interno, que permite encontrarnos y que permite, a su vez, acceder a nuestra intimidad.

4. Encuentro e Intimidad:

El encuentro es la “capacidad de la Persona (existencia), de juntarse con otro […], siendo interpelado en el propio centro existencial, y por ello, contactamos con lo esencial del otro”. (Längle, 2007a, p.85). Al hablar de encuentro, hablamos del encuentro entre un yo-tú, entre dos alteridades. Esto nos hace entrar en una realidad compartida, en la cual estamos juntos, pero a cierta distancia, para poder de ese modo vernos realmente, ver al otro y verse a uno-mismo. Desde nuestro punto de vista, se habla menos comúnmente del encuentro con nosotros mismos. Es aquí donde entra el concepto de intimidad: “Lugar de encuentro de la Persona consigo misma” (p.72). La base de esta intimidad es el yo-conmigo, mi interioridad. En la intimidad, entramos en una relación más profunda con nosotros mismos, donde podemos encontrarnos” (ibid.).

En la percepción y vivencia de lo bello puede haber dos tipos de encuentro: Un encuentro con alguien-otro, y uno encuentro consigo-mismo(a). Ambas formas son especialmente relevantes, desde nuestro punto de vista, para el trato con el sufrimiento (trastornos de personalidad, duelos no elaborados, momentos de crisis, pérdida de sentido, ansiedad, etc.).

4MF

1. Sintonía e Integridad:

La sensación de sintonía que relatan muchos participantes, pareciera unirse a la 4MF a partir del consentimiento, el sí interior o aprobación dada a un valor. En Längle, 2013 (p.24), vemos que la sintonía está relacionada con la vivencia de la voluntad, que se expresa desde la coherencia. Esta concordancia o sintonía se ve en las 4MF: El sí de como soy, de mis gustos, de mi integridad como Persona, y de la referencia al mundo. Es probable que, en una vivencia profunda respecto a la belleza, el sentimiento de coherencia o de plenitud de los participantes, tuviera que ver con ese Sí integral en las 4 áreas de la existencia.

Alicia, menciona, a propósito de esta temática, el recuerdo de un ejercicio realizado en su proceso de formación. Ella recuerda un momento doloroso, donde surgió abruptamente la elaboración de un contenido irresuelto de su infancia. La emoción irrumpió en ella de modo muy intenso. Alicia relata que esa claridad, vivenciada en ese momento, le permitió integrar esos contenidos a su biografía como un todo coherente. Pareciera ser que, a pesar del dolor, esta experiencia la unió con la belleza de su propia vida, de su biografía… A pesar de aquello, ella era, y estaba bien así.

Otros participantes mencionan esta vivencia de “está bien así”, “coherencia”, sentirse “entero”. Se plantea en este punto, si en realidad esta vivencia se corresponde con un profundo consentimiento interno, al menos en aquellos momentos.

2. Trascendencia – Autotrascendencia (AT):

Si bien la autotrascendencia la encontramos mencionada y definida a propósito de la 3MF (Längle, 2007, p.101), la clasificamos aquí dentro de la 4MF. La AT significa “ir más allá de uno mismo, y entregarse a un valor”. Significa ser capaces de sentir y vivenciar valores (como por ejemplo el amor, la amistad, la belleza, etc.), y con ello, ir más allá de nosotros, no quedamos en nuestro interior, sino que accedemos, nos desenvolvemos y nos entregamos también a contenidos externos que nos ponen en contexto de sentido.

3. Espiritualidad:

La espiritualidad es un tema que los participantes mencionan en diversas ocasiones a lo largo de las entrevistas. Espiritualidad se entiende aquí como una “apertura vivencial, una dimensión que atraviesa o un estrato que sostiene al hombre y a su existencia en las cuatro condiciones fundamentales que él puede sentir como lo originario para el propio ser Persona y para la propia existencia, y en lo que él siente que está su última seguridad”. (Längle, 2008b, p.17). Y más abajo: “En esta relación dialógica con lo otro y también consigo mismo […] tiene la fe su origen, que debe ser tenida como fe existencial antes de la formulación religiosa […]” (p.18).

Para finalizar, se nos muestra de modo más concreto cómo esta espiritualidad fundamenta lo que Längle llama fe existencial: “Esta fe existencial permite una profunda experiencia del último refugio, del último sentirse sostenido, de los valores absolutos, de la insondable profundidad de la Persona, de la justicia fuera de todo cálculo, y, por fin, del reencontrarse en una relación que todo lo encierra, en la que en cada acto los hombres, con toda voluntad y lucha, se han esforzado por el Sentido”(p.18).

V. Conclusiones y Aportes

En la sección anterior pudimos ver algunas relaciones entre el AE, y el contenido de las entrevistas. De modo breve, mostraremos algunos aspectos que pudiesen servir como posibles aportes y futuros desarrollos.

a) La percepción de la belleza como un valor propio

Tras el análisis de las entrevistas, consideramos que la percepción y la vivencia de la belleza es considerada como un valor entre los participantes. En tanto que valor, no es un valor de uso, sino que se nos aparece teniendo un valor propio. Desde sí mismo, lo bello se nos presenta y nos atrae, llama nuestra atención. En algunos casos, los participantes mencionan una profunda vivencia que los llama subjetiva y personalmente a la percepción de algo mayor y trascendente, como, por ejemplo, la experiencia de encontrar la confianza fundamental o el fundamento del ser.

Este valor, en tanto tal, conectaba a los participantes con la vida, y a la vez, con su propia Persona. Tanto así, que mientras relatan sus experiencias aparece en ellos lo personal, posibilitando que surgiera un encuentro.

b) Condiciones para percibir y vivenciar la Belleza

Las condiciones observadas hasta este punto para poder percibir y vivenciar la belleza son:

- Poder dejar-ser

- Soportar y Aceptar

- Actitud fenomenológica (énfasis en la actitud de apertura)

- Darnos tiempo para sentir y valorar

- Dejarse-tocar

- Poder vivenciar valores

- A la vez que tener la capacidad de autodistanciamiento, con el fin de entrar en un diálogo existencial, habilitando el encuentro o la dimensión de la intimidad.

c) Efectos de vivenciar lo bello

En los entrevistados surgió un doble movimiento al relatar sus experiencias. Por una parte, al recordar momentos en los que tuvieron esta vivencia, volvían a conectar con ella, y al mismo tiempo, mientras se referían a esto, el proceso de entrevista y de conversación se tornaba muy personal. Estaban ellos presentes. Desde una mirada fenomenológica, se observó esto en varios detalles: El ritmo de la conversación se tornaba más lento, las personas se demoraban más en escoger las palabras. Hubo momentos en que los participantes se conmovían, y momentos de silencio posibilitador que daba espacio. Al mismo tiempo, ellos se daban cuenta y expresaban “esto, aquí, es bello”, “esto que estamos haciendo es bello”, o como dijo Sofía en una de las citas mencionadas “Esta torta es bella” (la entrevista sucedía en un café donde compartíamos una torta de chocolate). En esos momentos había una interrupción, un darse cuenta de lo que sucedía ahí en el presente, en el momento mismo… Ocurría un giro sobre sí-mismos, donde tomaban lo que estaba sucediendo ahora, y también encontraban -entonces- la belleza. Si lo bello en estos casos fue la conversación, las ocasiones donde hubo encuentro, la reflexión sobre sus experiencias previas o el darse-cuenta de sí (y ponerse en contexto), no puedo determinarlo de modo certero, y pienso que tiene que ver más con cada participante (y su vivencia), que con un patrón.

Adicionalmente, tanto en los saludos, como en las despedidas y cierres, la mayoría expresó mucho agradecimiento. Agradecían el hacerlos parte de esta investigación, no sólo porque les haya resultado agradable, como lo veíamos anteriormente, sino porque fue un momento de conexión, un espacio que facilitó el encuentro.

La sensación que quedaba en mí, personalmente, al terminar las entrevistas, era que ese momento, ese espacio nos había hecho bien. Fue una experiencia facilitadora, enriquecedora.

d) Posibilidad de establecer dinámicas facilitadoras para el encuentro de sí-mismo a través del ejercicio de la percepción y vivencia de lo bello en autoexploración.

Desde lo manifestado por los participantes, hasta lo expuesto aquí respecto a los efectos que pudiese tener la percepción y vivencia de la belleza, pienso que la posibilidad de realizar ejercicios de autoexploración (o eventualmente, establecer un método junto a otros autores interesados en desarrollar esta temática dentro del AE), puede ser de gran ayuda en situaciones donde la persona no posee un fácil acceso a sí misma, o donde existen bloqueamientos. En casos donde hay sufrimiento y la persona tiene dificultades (ya sea por motivos situacionales, como momentos de crisis, o por motivos más estructurales, como en psicopatologías), el acercamiento a estas vivencias promueve y facilita una conexión personal, la que en principio se muestra como de difícil acceso. La invitación, por ejemplo, de un terapeuta, formador o consultor, a realizar una autoexploración en estas temáticas puede resultar algo interesante, pero al mismo tiempo, es un tema que no pareciera ser amenazante, que puede fácilmente ser planteado sin que resulte intimidante o abrumador para la persona.

Desde mi punto de vista, uno de los aspectos más relevantes de la percepción y vivencia de lo bello, es justamente esta posibilidad, la posibilidad de re-unir a la persona, de generar encuentros, de facilitar al mismo tiempo el encuentro de lo propio, de sí-mismos, la intimidad. A su vez, y también por esta posibilidad de que surja la Persona, también surge para ellos la posibilidad de ver esencialmente al otro, o dicho en otras palabras, de que lo-otro pueda recién aparecer para ellos de un modo auténtico (cuando el bloqueamiento de la persona corresponde a algo más estructural). Esto pudiese ser algo así como un ejercitamiento de la mirada profunda, o un ejercicio de actitud fenomenológica. La belleza aparece como un tema un tanto inofensivo, ni tan ligero que sea superficial, ni tan profundo que haga retroceder. Sin embargo, cuando entramos en conversación respecto a esta experiencia, podemos llegar a una profundidad y un contacto muy personal y enriquecedor. Incluso si esto no llega a suceder, establecemos al menos un diálogo que permite, eventualmente, la profundidad y el encuentro de la Persona (consigo misma y con otros).

La posibilidad de seguir desarrollando esta temática dentro de la teoría analítico-existencial nos plantea varios desafíos y quehaceres, que la presente investigación no puede aún resolver. Como desarrollo científico para esta línea, considero que es de gran interés, por ejemplo, desarrollar investigaciones en conjunto con otros autores formados en AE, respecto a su experiencia con la belleza y la estética. También la posibilidad de generar grupos y procesos de autoexploración en una determinada cantidad de tiempo (entre 1 y 3 meses, por ejemplo), podría permitir ver y desarrollar de modo más extenso las otras temáticas que se unen a esta experiencia.

Para finalizar, parece necesario expresar una consideración respecto a la posibilidad de entrar en la dimensión de la estética. Desde el AE, hemos visto que para que una persona pueda conectarse con esta vivencia de lo bello, o para que pueda apreciar el arte, por ejemplo, es necesario que se cumplan o se desarrollen ciertas condiciones. Estas condiciones en general son de 1MF, 2MF y 3MF, sobre todo. Es decir, si no tengo mis necesidades básicas cubiertas, por ejemplo (1MF), difícilmente puedo entrar en la dimensión de la estética. Desde lo elaborado en este estudio, a mí me surgen, personalmente, ciertas dudas. Estas dudas son debido a que, si fuera éste el caso, una persona que está impedida del acceso a sí (situacionalmente por momentos críticos, o por una patología), no podría acceder a la dimensión de la estética (puesto que la estética y la persona están asociadas principalmente a la 3MF). Sin embargo, vemos que incluso en momentos críticos, como en los disruptivos, e incluso en patologías (dos de mis entrevistados mencionaron tener trastornos de personalidad), la Persona puede ser interpelada, llamada por estas vivencias.

Esto es, probablemente, un tema en el que es necesario más desarrollo. Quizás efectivamente necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas para luego recién entrar en vivencias como éstas. Desde mi perspectiva actual, y luego de esta investigación, pienso que no es ni una ni la otra posibilidad. Las 4 MF son un modelo fluido, donde no necesariamente se ven cubiertos todos los aspectos de una MF para pasar a la siguiente. Por eso mismo, es probable que realizar dinámicas de autoexploración relativas a este tema, pueda ser un ejercicio que nos diga mucho respecto también del modelo procesal del AE, puesto que no necesitamos tener a un individuo completamente sano, y con sus MFs en equilibrio, para poder conectar con estas vivencias. Más bien, estos ejercicios podrían facilitar la conexión, la vivencia de valores, el encuentro de lo propio y el encuentro con otros, a través de la vivencia de lo bello.

6.Bibliografía

Aquino, T. (1983). De los principios de la naturaleza, el ente y la esencia sobre la eternidad del mundo. J. A. Miguez (Ed.). Madrid: Sarpe.

Aristóteles. (1982). Metafísica. G. Yebras (Ed.). Madrid: Gredos.

Aristóteles. (2003). Ética a Nicómaco. Santa Fe, Argentina: El Cid.

Aristotle, Rhetoric, book 3, chapter 11. (n.d.). http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg038.perseus-eng1:3.11 [Recuperado el 22 de junio de 2014]

Beauty (Stanford Encyclopedia of Philosophy). (n.d.). http://plato.stanford.edu/entries/beauty/ [Recuperado el 10 de junio de 2014]

Buber, M. (1958). I and Thou. New York: Scribner.

Burke, E. (1787). A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. The 9th edition. London.

Danto, A. C. (2003). The abuse of beauty: Aesthetics and the concept of art. Chicago, Ill: Open Court.

DGE Diccionario Griego-español. (2010). In DGE: Página principal. http://dge.cchs.csic.es/xdge/ [Recuperado el 14 de junio de 2014]

Eggers, L. C., & Juliá, V. E. (1994). Los filósofos presocráticos: I. Madrid: Gredos.

Frankl, V. E. (1988). The Will to Meaning: Foundations and Applications of Logotherapy. New York: Nal Penguin.

Frankl, V. E. (2003). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder.

Greek Word Study Tool. (n.d.). En Perseus Digital Library. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph [Recuperado el 14 de junio de 2014]

Heidegger, M. (2003). El origen de la obra de arte. En Caminos del bosque / M. Heidegger; tr. por Helena Cortés, Arturo Leyte. Madrid, España: Alianza.

Heidegger, M. (2005). Ser y tiempo (4th ed.). / M. Heidegger; tr. por & Rivera, J. E. Santiago: Universitaria.

Homer, Iliad, Book 3, line 381. (n.d.). Retrieved May 20, 2014, from http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-eng1:3.381-3.420

Hutcheson, F. (2004). An inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue: In two treatises. W. Leidhold (Ed.). Indianapolis, Ind: Liberty Fund.

Jaeger, W. (1990). Paideia: Los ideales de la cultura griega. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.

Kant, I. (1981). Crítica del juicio (2nd ed.). Madrid: Espasa-Calpe.

Kant, I. (2003). Crítica de la razón pura. Santa Fe, Argentina: El Cid Editor.

Längle, A. (1991). Contacto con el Valor: Significación y Eficacia del Sentir en la Terapia Analítico-Existencial. Viena. Traducción del alemán de una ponencia presentada por Längle en un encuentro anual de la Sociedad de Logoterapia y Análisis Existencial de Viena.

Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario Buenos Aires. Recopilación realizada por Laura Mariel Buschittari Corregido y ampliado por Michèle Croquevielle.

Längle, A. (2004). Fundamentos. Análisis Existencial. Viena: Sueb-Gasse.

Längle, A. (2006a). La 1° Motivación Fundamental: El poder-ser en el mundo. Viena: Sueb-Gasse.

Längle, A. (2006b). La 2° Motivación Fundamental: La vida y la relación al valor de la vida. Viena: Sueb-Gasse.

Längle, A. (2007a). La 3° Motivación Fundamental: La condición fundamental del Ser Persona (3era ed.). Viena: Sueb-Gasse.

Längle, A. (2007b). Intuir lo que mueve: Fenomenología en la práctica analítico-existencial. GLE, 1-22

Längle, A. (2008a). Vivir con sentido: Aplicación práctica de la logoterapia. Buenos Aires: Lumen.

Längle, A. (2008b). La espiritualidad en psicoterapia: Entre inmanencia y trascendencia en el análisis existencial. Revista de Psicología UCA, 5-22.

Längle, A. (2009). [Versión electrónica], Revista de Psicología, 5 (10). Recuperado el 17 de agosto del 2014, desde http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/motivaciones-personales-fundamentales.pdf

Längle, A. (2011). Emotionality: An Existential–Analytical Understanding and Practice. Re-constructing emotional spaces: From experience to regulation, 41-62.

Längle, A. (2013). La 4° Motivación Fundamental: Plenitud de la existencia. Viena: Sueb-Gasse.

Merleau-Ponty, M. (1993). Fenomenología de la Percepción, Título original: Phénoménologie de la perception (1945). Editorial Planeta Argentina.

Platón. (1992). Republica: V.4. en Diálogos IV. Madrid: Gredos.

Platón. (1993). Fedón, Banquete, Fedro: V.3. Madrid: Gredos.

Platón. (2007). Ion, or, On the Iliad (A. Rijksbaron, Trans.). Leiden: Brill.

Sartwell, Crispin, “Beauty”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/beauty/ [Recuperado el 13 de Julio de 2014]

Scheler, M. (1994). El puesto del hombre en el cosmos (Gaos, J., Trad.). Romero, F. (Ed.). Buenos Aires, Argentina: Losada.

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Taylor S.J, & Bogdan R (2000). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona, España: Paidos.