Resumen

La especialización de Consultoría, en Análisis Existencial (ofrece una visión holística y orientada a las capacidades y fortalezas de la persona. Si bien la persona debiera ser una preocupación central para el trabajo profesional de los psicólogos de consultoría, la investigación y la práctica pueden fácilmente desviar el foco hacia los problemas. Los autores de este artículo sostienen que es necesario enfatizar y cultivar específicamente un enfoque centrado en la persona en la investigación y la práctica de la Consultoría. Con este objetivo, se explica el concepto de persona dentro de un marco teórico analítico-existencial y sus fundamentos filosóficos, lo cual ofrece un fundamento para sostener que mantener el foco en la persona es esencial …tanto en la investigación fenomenológica como en la psicoterapia existencial analítica. Basándose en la práctica de este marco, los autores ofrecen reflexiones personales sobre cómo centrar la investigación y la práctica clínica, en la persona.

Nos es muy grato poder abordar un tema tan importante como recuperar a la persona en la práctica de la consultoría. Sin embargo, estamos conscientes de que puede parecer presuntuoso de nuestra parte, afirmar que “la persona” necesita ser recuperada, y que podemos tener algo importante que aportar sobre este tema. Y sin embargo, también estamos convencidos de que focalizarse en la persona en la investigación y en la práctica de la psicología, es muy oportuna y esencial. Creemos que en esta era de la tecnologización (Heidegger, 1959/2018) y la “manualización” de la psicoterapia (Westen, Novotny y Thompson-Brenner, 2004), es fácil perder de vista el enfoque central de nuestra disciplina, y preocuparnos por los métodos, intervenciones o resultados, mientras hacemos caso omiso de la persona, que es central para los valores y esfuerzos de nuestra disciplina (Canadian Psychological Association, 2009).

Por otra parte, nuestra pregunta acerca de si estamos perdiendo a la persona en la investigación y la práctica de la psicoterapia y de la consultoría, puede parecer una preocupación un tanto curiosa: ¿no es evidente que nosotros, como psicólogos, trabajamos con personas, con seres humanos y que esto justifica que nuestros esfuerzos sean ‘centrados en la persona’? Esto es correcto. Sin embargo, resulta una tarea algo escurridiza realizar una descripción bien articulada de “la persona”, aunque podamos tener una comprensión intuitiva de lo que queremos decir con este concepto (persona) de modo concreto y práctico en la investigación o la psicoterapia. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es, en primer lugar, describir a qué nos referimos cuando hablamos de persona. Posteriormente, según el marco teórico del Análisis Existencial (AE, Frankl, 1970; Längle, 2003a) y sus fundamentos filosóficos (por ejemplo, Scheler, 1913- 1916/1973; Spaemann, 2006), elaboraremos la comprensión analítico-existencial de la persona. A continuación, vamos a discutir cómo se puede encontrar a la persona en la investigación fenomenológica y en la psicoterapia y consultoría analítico-existencial, y concluiremos con un breve resumen respecto a las implicancias de nuestra comprensión de la persona para la praxis.

La Persona: Misterio y Paradoja.

Con frecuencia, hablamos de la “persona” como si fuera un objeto o algo que se debe aprehender lingüísticamente, o examinar y describir mediante métodos psicoterapéuticos o de investigación (Jaspers, 1954; Rogers, 1961; cf. Heidegger, 1927/1962). A pesar de sus buenas intenciones, tal enfoque puede equivocarse y terminar violentando a la persona. Esto de ser un objeto para ser definido o analizado es precisamente lo que no entendemos por “persona”. Por el contrario, consideramos a la persona como un misterio fundamental y una paradoja que escapa a nuestros esfuerzos intelectuales de definición. Aunque es esencialmente inasible, podemos vivenciar a la persona en nuestros encuentros con los demás, cuando miramos a los ojos de un amigo, de un ser querido e incluso, de un extraño. En la medida que permitimos que nuestra mirada se detenga y se sumerja en el otro, y nos dejamos conmover por la belleza y el misterio de ese otro, comenzamos a experimentar destellos de esta persona como una misteriosa, libre, dinámica, atractiva, y a veces también la vivenciamos como un flujo inquietante de energía que aviva el ser y muestra la esencia única de alguien. Éste es el misterio que buscamos describir y comprender en este artículo, el misterio de la persona que es infinitamente conocible (Rohr, 2016).

La persona de alguien se muestra y se oculta simultáneamente, brevemente en los destellos efímeros de sus ojos y luego se retira a las profundidades desde donde brota nuevamente. Habita en silencio y habla desde un lugar de quietud. Esta naturaleza paradójica de la persona está bien captada etimológicamente por las palabras griegas y latinas de persona: la palabra griega ‘prosopon’ designa una máscara que tenía la intención de ocultar el rostro de un actor para revelar un personaje, y la palabra latina ‘personare’ ( ‘resonado” en español), sugiere que la persona “resuena”, aunque no esté completamente revelada (Spaemann, 2006).

La comprensión analítico-existencial de la persona.

Fundamentos Filosóficos. La comprensión analítico-existencial de la persona emerge en la confluencia de varias corrientes filosóficas. Específicamente, de la visión filosófica de la persona de Scheler (1913-1916/1973, 1987), posteriormente elaborada en psicología por Frankl (1967, 1970) en su modelo antropológico del ser humano, y más tarde por Längle (2013, 2016). El trabajo de Levinas (1985) y Buber (1923/1970) también ha influido en la definición de la persona en el Análisis Existencial (AE) como la capacidad espiritual para el diálogo y el encuentro, y como la fuente de la acción ético-moral.

Scheler (1913-1916/1973) describió a la persona como el “acto de ser” (p. 385) y como “rastro de esencia” inobjetivable (p. 582), que está presente fenomenológicamente en los actos intencionales del individuo. Por lo tanto, según Scheler, la persona es, ante todo, un ser dinámico que se despliega en un flujo constante de actos (por ejemplo, pensar, recordar, amar, comunicar), a través de los cuales se revela la esencia de alguien. Esta comprensión de la persona como un actuar intencional y un devenir dinámico, representa una desviación significativa de la visión esencialista de la persona como sustancia estática. Al considerar a la persona como el “ser puro y diferente” (p. 582) mientras mantiene una “unidad ideal” (p. 583), Scheler sitúa a la persona dentro del horizonte temporal del devenir y la potencialidad: aunque me experimento como una identidad continua a través del tiempo y las situaciones, como persona también soy diferente de un momento a otro y, por lo tanto, soy libre para actuar de nuevo en cada situación.

Frankl comenzó a escribir sobre la persona en la década de 1920 y, a lo largo de su larga carrera, volvió una y otra vez a su pasión por la persona, contra el reduccionismo en la psicología que reduce su visión del ser humano como un organismo determinado por patrones biológicos y psicodinámicos (Frankl, 1975/1990). En la logoterapia de Frankl, la persona es una dimensión antropológica que dotó al ser humano de la capacidad de oponerse a las limitaciones de la vida y decir “sí” a la vida a pesar de su inevitable sufrimiento. Proporcionó una contraparte espiritual a las dimensiones somáticas y psicológicas relativamente fijas. Así Frankl (1970) entendió a la persona como aquello que es libre en los seres humanos. Esta libertad estaría limitada por lo dado en los seres humanos y por el comportamiento que les es propio de acuerdo a su cuerpo y psique. Y, aun así, los seres humanos conservan cierta cantidad de libertad, que en última instancia se basa en la capacidad humana para tomar una posición sobre su propio ser (cf. Heidegger, 1927/1962) y para elegir su actitud libremente en relación a una situación dada.

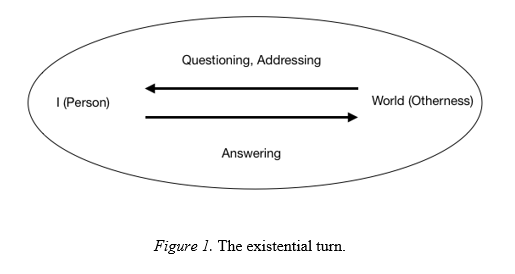

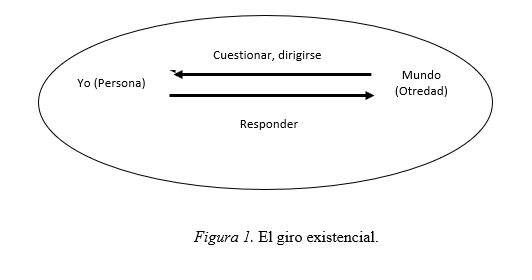

La capacidad dialógica de la persona. Fundamental

para la comprensión de Frankl de la persona

(Frankl, 1970) es el énfasis dialógico: como persona, estoy en constante relación

conmigo mismo y con mi mundo (Spaemann, 2006), y participo en un diálogo doble (Längle,

2003a). Mi ser es siempre un ser-en-relación, un ser-en-el-mundo, que precede y

trasciende mi ser (Heidegger, 1927/1962). Por lo tanto, como personas, tenemos la

capacidad de realizar un “giro copernicano” (Frankl, 1982, p. 87) o

un giro existencial (ver la Figura 1), a medida que comenzamos a entendernos a

nosotros mismos no como quienes preguntan a la vida, sino como quienes son preguntados

por la vida.

Längle (2003b) ha desarrollado aún más esta capacidad dialógica inherente a la persona, en el modelo procesal del Análisis Existencial Personal (AEP). El AEP representa la realización de la personalidad en tres movimientos fundamentales del diálogo con el mundo: recepción/impresión (AEP 1), posicionamiento personal (AEP 2), y respuesta (AEP 3).

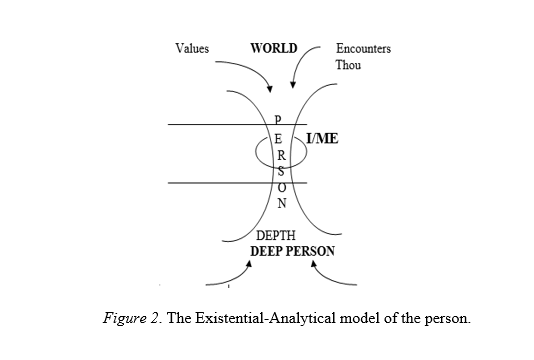

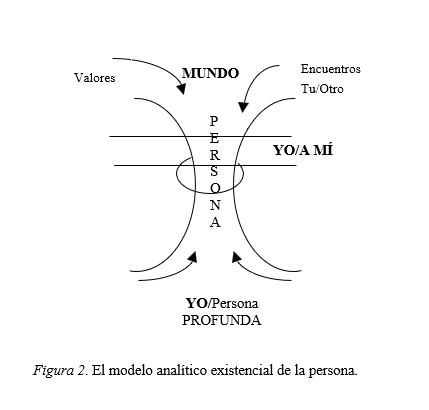

El modelo analítico-existencial de la persona. Basándose principalmente en el trabajo de Scheler (1913-1916/1973, 1978) y de Frankl (1970), el marco del AE contemporáneo desarrollado por Längle (2013) propone un modelo de la persona y el yo/ego[1] (ver Figura 2), que representa a la persona como “lo que dice ‘Yo’ dentro de mí” (p. 213). En esta representación, la persona se muestra como un flujo dinámico sin fin, que surge de un pozo de profundidad insondable. El flujo de la persona representa la esencia única y libre de alguien que es captada por el yo/ego, similar a cómo la boca de un pozo capta el agua del manantial. Cuanto más desarrollado y mejor estructurado esté el ego, más flujo puede captar, procesar y canalizar en la vida. Además, mientras más podamos permitir que el flujo de lo personal permee nuestro yo/ego, más vivimos de manera esencial y personal, y reflejamos estas cualidades personales y la mirada esencial en nuestros encuentros con los demás y con el mundo. La confluencia de la persona con el yo/ego representa el punto más profundo de la intimidad con uno mismo (yo conmigo mismo) y la semilla de autenticidad (mi esencia única). Es en este punto que, paradójicamente, soy más yo mismo y, sin embargo, recurro a una fuente que trasciende mi individualidad.

Como sugiere la Figura 2, la persona se mueve entre el polo interior de la intimidad consigo mismo y el polo público de los encuentros personales con los demás. La persona se entiende como un flujo continuo que simultáneamente expresa la esencia única y singular de la persona, mientras participa en un diálogo auténtico con los demás como personas y con el mundo en general.

Conclusión. El Análisis Existencial entiende la persona como ese aspecto de los seres humanos que se refiere a su potencialidad pura, el flujo dentro y a través de nosotros que nunca se actualiza por completo, pero que siempre está en el proceso de llegar a ser (Längle, 2003a). Nos encontramos con este flujo interno cuando nos dirigimos hacia adentro, cuando escuchamos nuestra propia conversación interna y nuestra profundidad emocional, o cuando nos encontramos con otro ser humano (Buber, 1923/1970) a través de la apertura mutua y la vulnerabilidad.

A continuación la siguiente sección tratará sobre cómo activar y encontrar a la persona en la práctica de la Consultoría personal.

Fenomenología personal: Un camino hacia la persona en la investigación y en la práctica

Como se desprende de la sección anterior, la tradición filosófica y las estructuras teóricas que apoyan al AE afirman la importancia de encontrar a la persona dentro de uno mismo y en el otro. El Análisis Existencial comparte este valor con otros enfoques de la psicoterapia humanista, como la terapia centrada en la persona (Rogers, 1961). Y sin embargo, el desafío de cómo podemos captar y encontrar esta esencia libre y dinámica dentro de nosotros mismos y dentro del otro, representa un dilema para el psicoterapeuta e investigador. Lo que se requiere es una aproximación hacia la persona que permita movilizar la libertad de ésta, de una manera sistemática y a la vez abierta; y la fenomenología nos ofrece esta posibilidad (Längle & Klaassen, en prensa).

Enraizada en la tradición de la filosofía continental, la fenomenología se ha adaptado e implementado como un método de investigación cualitativa en ciencias sociales, incluida la psicología (Gallagher, 2012; Zahavi, 2018). Ya sea descriptiva (Giorgi, 2014), trascendental (Moustakas, 1994), interpretativa (Smith, 2007), dialógica (Halling, 1994, 2008) o hermenéutica (Finley, 2011, 2014; van Manen, 1999, 2014), la fenomenología como método de investigación tiene por objetivo explorar cómo nos experimentamos a nosotros mismos y los diversos fenómenos del mundo, de manera concreta y directa. Mientras las fenomenologías descriptivas y trascendentales pretenden descubrir la esencia trascendental o eidética que se muestra en un fenómeno, a través de una descripción rigurosa y de la puesta entre paréntesis (epojé), las fenomenologías hermenéuticas e interpretativas enfatizan la vivencia contextualizada del ser y estar en el mundo (Heidegger, 1927/1962) y, a través de la interpretación hermenéutica (Gadamer, 1976), pretende revelar los significados que impregnan esta experiencia. La “fenomenología personal” discutida aquí tiene mucha afinidad teórica y metodológica con la fenomenología hermenéutica y la fenomenología dialógica; sin embargo, elabora y pone en su núcleo la comprensión ético-existencial de la persona como el centro integrador de la experiencia fenomenológica.

Fenomenología personal. El enfoque de la investigación fenomenológica personal reconoce sus conexiones filosóficas en la intersección de dos tradiciones: el linaje de la fenomenología existencial (Heidegger, 1962; Merleau-Ponty, 1962) y la hermenéutica filosófica (Gadamer, 1977; Ricoeur, 1981), y la del personalismo europeo (Buber, 1970; Levinas , 1985; Marcel, 1951; Scheler, 1973; Spaemann, 2006; Tillich, 1952; Wojtyla, 1979). Las bases existenciales de este enfoque de la investigación se reflejan en la forma en que nuestro estar-en-el-mundo (nuestro Dasein) cuida de su propio ser y hace que éste sea un tema para sí mismo (Heidegger, 1927/1967). Por lo tanto, el papel de la investigación es fomentar la apertura fenomenológica y un conocimiento vivienciado y corporal del mundo. La inclinación hermenéutica de este enfoque de investigación valora la interpretación integrada/contextualizada (Gadamer, 1977), y la explicación diacrítica (Ricoeur, 1981) de nuestros entendimientos. El aspecto personal reconoce que los fenómenos humanos explorados en la investigación psicológica son fenómenos personales, ya que revelan nuestra relación esencialmente personal con el mundo, los demás y nosotros mismos (Yannaras, 2007).

La dimensión personal es constitutiva de una visión fenomenológica y del acto de develación (Yannaras, 2007; Wojtyla, 1979). Los seres humanos existen no sólo como Dasein o ser-en-el-mundo, o como portadores de la develación del ser (Heidegger, 1927/1962), sino que participan activamente en el misterio del Ser (Marcel, 1951) como personas éticas y comunitarias (Wojtyla, 1979; Zizioulas, 2007). La persona está dotada con dignidad irrefutable, singularidad, apertura a lo espiritual (auto-trascendencia), potencial para llegar a ser, creatividad y transformación, y capacidad de encuentro y acción moral (Scheler, 1973; Wojtyla, 1979). El aspecto personal se basa en la comprensión de la persona como un “ser ético por y para otra persona” (Levinas, 1985; Wojtyla, 1979; Zizioulas, 1997, 2007), y como un “Yo” quien se encuentra y es encontrado por un ‘Tú’ (Buber, 1970). Por lo tanto, la fenomenología personal pone de relieve la relevancia de un llamado ético y del diálogo en el núcleo de la investigación fenomenológica y la práctica clínica de psicología.

Investigación fenomenológica personal. Sobre esta base filosófica, el enfoque de la investigación fenomenológica personal amplía y complementa el enfoque de los desarrollos actuales de fenomenología hermenéutica (Finlay, 2011; van Manen, 2014), al vincular la recepción y el descubrimiento de las vivencias y los significados, con la activación de las capacidades personales para tomar una posición ética y poder responder o actuar en el mundo (Längle, 2003b; Levinas, 1985; Wojtyla, 1979). El núcleo de este enfoque es el encuentro personal entre el investigador y los participantes de la investigación a lo largo del proceso de investigación (recopilación de datos, análisis de datos), así como el encuentro interno del investigador con uno mismo (reflexividad, escritura fenomenológica) y el diálogo entre miembros del equipo de investigación durante y después del proceso de análisis de datos.

l acto del encuentro personal es intrínsecamente íntimo y, por lo tanto, representa tanto una posibilidad significativa como un riesgo. En todo caso, se recomienda tener gran cuidado al adoptar a una ética personal que se esfuerza por respetar la dignidad del participante y esperar con paciencia para recibir lo que se revela en el contexto de la recopilación de datos. Por lo tanto, encontrarse con la persona de alguien en la investigación comienza con una actitud particular del corazón o “postura de expectación”. Ésta es una postura que reconoce al otro como un misterio y un don, y como algo que debe ser encontrado y recibido en su total “otredad”.

Reflexiones respecto al encuentro de la persona en la investigación. Utilizaremos la investigación fenomenológica que explora la vivencia de la vergüenza en el contexto del atletismo de élite como un estudio de caso para ilustrar cómo se adoptó tal postura en diversas actividades de investigación. Compartiremos una serie de reflexiones personales escritas desde la perspectiva en primera persona de la investigadora (Konieczny) junto con las citas correspondientes que ilustran ejemplos de cómo encontrarse con la persona en la investigación. Adoptar una perspectiva en primera persona resuena con el encuentro personal Yo-Tú entre la investigadora y los participantes en la investigación.

El inicio del contacto con los participantes y la planificación de las entrevistas subsiguientes, invitó a una evaluación reflexiva de mi disposición a comprometerme con el tema de la vergüenza. Como una experiencia emocional que se oculta de manera innata y que es difícil de hablar, yo (la investigadora, Konieczny) dudé si obtendría o no alguna información significativa sobre este fenómeno, a través de una entrevista formal. Me alentó, sin embargo, lo que escribió Henri Nouwen (1979) en su libro El Sanador Herido: “¿Quién puede escuchar una historia de soledad y desesperación sin correr el riesgo de experimentar dolores similares en su propio corazón e incluso perder su atesorada paz mental? En resumen: ¿Quién puede quitar el sufrimiento sin entrar en él? (p.72). A través de estas palabras, me sentí invitada a encontrar a mis participantes en su sufrimiento y a unirme a ellos en las realidades que me presentaron.

La entrevista de investigación, en particular, tiene un gran potencial para que el participante y el investigador se encuentren simultáneamente y se vean impactados por la “otredad” del otro. Me invitaban a ver al otro con ojos de curiosidad y asombro, mientras no me afanaba desesperadamente por “conocer algo” en particular. En otras palabras, en lugar de que la entrevista sea un intercambio transaccional en el que se recopila y extrae información, una entrevista que privilegia un “encuentro” es aquella en la que ambas partes están abiertas a “verse” como son e intercambiar impresiones de ese encuentro en el contexto de un diálogo.

Por lo tanto, me di cuenta de que estaba desempeñando un papel muy activo en estas entrevistas y me ocupé de preguntas como: ¿De qué manera me conmueve la presencia del otro, mi participante? ¿Qué me está moviendo mientras él/ella habla sobre este tema? Esta postura me pareció una manera de dignificar y honrar tanto mi posición como investigadora, como las experiencias de mi entrevistado.

Posteriormente, estas preocupaciones cedieron para compartir cómo las palabras y la presencia de mis participantes me impresionaron. Encontrarme con ellos me cambió en mi papel de investigadora, y dio como resultado pensamientos, sentimientos y respuestas con los que participé activamente (y compartí abiertamente), a medida que surgían en mí. Por ejemplo, después de escuchar a un participante hablar sobre su experiencia con un entrenador que los separó del equipo olímpico, comenté:

Eso me molesta y me enoja incluso oírlo, en realidad. Es muy confuso y emocional…como dijiste, podrías llamarlo abuso emocional, o algún tipo de perturbación, o ni siquiera sé cuál sea la palabra.

El encuentro con este participante mientras describía su experiencia me impulsó a responder con frustración, y a unirme a él con ira por la forma en que fue tratado. Ésta fue una respuesta que parecía tanto apropiada como validada. Este intercambio parece haber conducido también a una exploración más profunda de su experiencia de vergüenza, que se suma a los objetivos de la investigación y también hacen referencia a la experiencia del participante.

Este diálogo, sin embargo, fue desafiante a veces. Como se mencionó, hablar sobre las vivencias de vergüenza puede ser difícil. La analogía de dos bailarines inexpertos a quienes se les pide que realicen una danza desconocida captura bien esta realidad. El baile, a veces fue incómodo, los dedos de los pies se pisaron, el ritmo parecía estar fuera de juego, y aunque hubo momentos de una conexión enriquecedora, también hubo momentos de desconexión. Esto resultó desconcertante, pero también puso de relieve la naturaleza siempre cambiante de los encuentros de personas, y me surgió la pregunta: ¿Qué condiciones son necesarias para crear una conexión y facilitar el encuentro? Aunque existe una postura de apertura que uno puede adoptar, la complejidad del encuentro de dos personas es tan única que no se puede esperar replicar.

Finalmente, el encuentro con la emotividad (sentimientos, afectos, estados de ánimo) de mis participantes desempeñó un papel crucial en la experiencia de la “otredad” única de quienes eran, iluminando así el fenómeno particular bajo investigación. Cuando me encontré con la vida emocional de mis participantes, encontré algo profundamente conectado a su persona, y al hacerlo, me acerqué a aquello que revela algo vital sobre ellos. En otras palabras, la emocionalidad y la relación están inextricablemente vinculadas. Längle (2011) describe que el poder de la vida llega a la existencia a través de las experiencias emocionales; Al encontrarnos con esta vitalidad, nos sentimos renovados y conocemos a alguien con quien nos relacionamos y nos conmovemos. Este ejemplo ilustra eso:

Participante: Sí, fue como un colapso. Sentí, que me sentí aplastado, fue la última gota. Eso era lo que se sentía. Se sentía como que todo cambió después de ese momento.

Investigador: Estoy roto. Terminé.

Prt: Sí, yo no creo que pudiese haber sido capaz de decir que he terminado, porque yo no sabía cómo parar en ese punto, pero como que yo, yo sentía, así que eso es todo. Como yo, me sentí como…

R: No hay nada después de eso…

Prt:… No hay nada después de eso. No puedo darte más.

R: No puedo darte más y…el dolor que ya no puedes dar, no es que no pueda darte más y púdrete, no fue como si no pudiera darte más y…¿qué fue lo que sentiste?

Prt: Yo bajé la vista, y al igual que el viento se acaba yendo de mí y creo que probablemente me sentí como simplemente expulsado, como adormecido…casi. No sabía qué más hacer, y sí, no queda nada.

Este encuentro destaca cómo el participante y la investigadora se relacionan a través de sus experiencias de emotividad. Es en estos momentos de vulnerabilidad que el encuentro personal se destaca como posible en un contexto de investigación.

Encuentro con la persona en la práctica psicoterapeuta. En el contexto de la práctica de psicoterapia, más central que la cuestión de si el terapeuta puede conceptualizar como experto/a el sufrimiento del cliente y ofrecer intervenciones técnicamente sólidas, resuena la pregunta, ¿Te veo yo a ti? De modo más específico aún, el terapeuta como la persona que está viendo al cliente, pregunta, yo, ¿te veo? Y frente al ‘otro’ – el cliente, pregunta, yo ¿te veo? Como terapeutas, escuchamos, tomamos notas, dibujamos genogramas, participamos en las consultas y supervisiones, aplicamos conocimientos teóricos a los problemas y ejecutamos intervenciones establecidas. En todas las habilidades de este proceso, ¿cómo entrenamos la capacidad de estar persona-a-persona, esencia-a-esencia en el encuentro terapéutico? Mientras involucramos simultáneamente múltiples facultades terapéuticas y recurrimos a nuestra base profesional de conocimiento y habilidad, es esencial cultivar la capacidad de “ver” al otro, en el encuentro terapéutico personal.

Si como dijimos anteriormente, parece un tanto presuntuoso sugerir que tenemos algo importante que ofrecer a la idea de “recuperar” a la persona, es probable que también parezca presuntuoso y simplista sugerir que podemos ofrecer un mapa de psicoterapia con instrucciones sobre cómo encontrar efectivamente a la persona en la práctica de este trabajo. Esto no es lo que presumimos o pretendemos hacer. En su lugar, en esta sección, ofrecemos una ilustración de un caso anónimo en la práctica psicoterapéutica, y ofrecemos consideraciones terapéuticas para volver a situar la persona del cliente en el enfoque principal terapéutico, contrastando esto con los enfoques que habrían mantenido a la persona oculta en sí misma.

Conoce a “Zoya.[2]“. Zoya tiene alrededor de cincuenta años y sirve como líder espiritual en su comunidad. Aunque se encuentra en una posición de alto rango en su tradición religiosa, ella describe que esta tradición continúa operando como un sistema patriarcal en el que hay relativamente pocas líderes femeninas. Zoya entró en su sesión de consultoría, como de costumbre, preparada para reflexionar sobre los temas que quería explorar en la sesión de ese día. Al principio, ignoró el hecho de que había habido una situación de trabajo que le había molestado durante los últimos días. Para la sesión de este día, no quería “desperdiciar” su tiempo en algo del trabajo cuando tenía problemas terapéuticos “verdaderos” con los que trabajar en los temas de la infancia y su familia de origen. Sin embargo, en nuestro diálogo inicial, se hizo evidente para Zoya y para la terapeuta (Kwee), que Zoya seguía preocupada por esta situación y que requería de tiempo y atención en nuestro trabajo conjunto.

Zoya contó que se le había encomendado la responsabilidad de dirigir la ceremonia de matrimonio para el hijo de un líder nacional en su tradición religiosa. Esto había incluido una temporada de preparación, en la que ella había brindado acompañamiento espiritual a la familia en la preparación para la ceremonia de matrimonio. Durante este tiempo, Zoya había experimentado un sentido de vitalidad personal y estaba conectada internamente a sus propios dones personales y espirituales que podían bendecir a esta familia. De hecho, ella tuvo resonancia con el hablar interno de “yo” dentro de ella, y se sintió libre para vivir su sentido del llamado. También describió una sensación de vital importancia interna de confianza acerca de las palabras personales que iba a compartir en la ceremonia de la pareja que se estaba casando.

Luego vino la ceremonia. En la ceremonia, a la que asistieron cientos de personas, Zoya describió que repentinamente se sintió consciente de la percepción crítica de algunos otros líderes de alto rango. Ella percibió a estos individuos como agentes de poder de un “club exclusivo de hombres”, en el que no había un espacio de bienvenida para sus dones y liderazgo. En el contexto totalmente opuesto de este espacio terapéutico, donde Zoya fue escuchada y recibida como un “otro” único y precioso mientras relataba este evento, miró a la terapeuta y le dijo que se había dado cuenta: “Me salí completamente de mí misma en ese momento”. Luego dio una descripción de ser funcionalmente “salvada ”(por así decirlo), en el evento gracias a los protocolos religiosos escritos que podría seguir, como una cáscara de sí misma, comentando “gracias a Dios que hay protocolos establecidos”.

Zoya describió el cambio que transitó desde un sentido interno de conexión y conocimiento, hacia un actuar ausentemente desde un rol. Después de la ceremonia, ella describe cómo interactuó con los invitados en la gran recepción de una manera que estaba vacía de sí misma, simplemente socializando en su papel de líder, sin un encuentro personal. Ella reconoció que al seguir los protocolos durante la ceremonia, y por la forma en que se involucró con las personas durante la ceremonia, cumplió adecuadamente todas las expectativas externas; no había ninguna indicación objetiva de que ella hubiera fallado. Sin embargo, había una tristeza persistente de que algo estaba “apagado” por dentro. Zoya expresó una conciencia de vergüenza en ese momento, que la llevó (en un movimiento de protección), a salir de sí misma durante la ceremonia de matrimonio. Ella había cumplido objetivamente las expectativas, pero el sentimiento vital de su ser-persona fluyendo a través de ella estaba bloqueado.

¿Qué podríamos hacer para apoyar a Zoya terapéuticamente? Entre los enfoques terapéuticos aceptados, el terapeuta puede buscar formas de fomentar la resistencia de Zoya a la vergüenza que estaba experimentando, de normalizar lo que sucedió y de proporcionarle seguridad sobre sus capacidades reales, las cuales no estaban en cuestión ni para el terapeuta, ni para ella. En este caso, en el contexto íntimo del encuentro terapéutico, el terapeuta experimentó una sensación de profunda tristeza en respuesta a la experiencia de Zoya, captado de la propia declaración de ella cuando expresó haberse “salido de ella misma”. La parte de ella que era libre y fluida, y confiada en su conocimiento y ser interior, había sido restringida. Desde ese espacio personal de ser tocado por el dolor, el terapeuta fue capaz de ver un atisbo de Zoya que se habría, de otro modo, perdido en un intento por apoyarla o en el encuadre cognitivo. De hecho, este encuentro reveló que Zoya se había perdido en un momento en que tuvo el potencial de experimentar una sensación satisfactoria de plenitud y haciendo lo que nació para hacer. Ella se había alejado de sí misma y había perdido la intimidad consigo misma.

La pregunta, ¿yo te veo?, llevó al terapeuta a un nivel más profundo de ver, no ver el éxito o las competencias externas, medibles de Zoya, sino ver el lugar oscurecido donde la esencia única de Zoya se había pasado por alto. Cuando la terapeuta se ocupó de esto, verbalizando su sensación de dolor, la pena de Zoya se profundizó. Ella reconoció que aunque a nadie le preocupaba su desempeño en este papel, ella en realidad los había decepcionado. Tenía mucho más de sí misma para ofrecer, e incluso había sentido una sensación de inspiración espiritual al llevar los dones únicos de su persona a su rol. Se había decepcionado a sí misma y había decepcionado también a los demás.

Al continuar acercándose a ese dolor, Zoya se acercó más, en un encuentro íntimo y personal, con su propio ser interior y libre y se conectó con la sensación de que su verdadero ser-persona, y no sólo su rol, era algo preciado para ella. Irónicamente, si nos hubiéramos centrado en la adaptación y funcionamiento saludable que describe objetivamente Zoya en esta situación (por ejemplo, que había utilizado de manera efectiva los protocolos religiosos), la habríamos terminado de perder a ella, perpetuando la misma dinámica de estar perdida. De hecho, coincidiendo en que en cierto sentido, ella había fallado, se había honrado el misterio y el don de la singularidad de quién era Zoya; su persona no estaba restringida por los protocolos religiosos que ella podía realizar competentemente, pero a la vez ausentemente. El tono de la sesión fue sobrio más que alentador. Zoya salió de la sesión no con el beneficio de una charla que normalizó y validó la incomodidad de su experiencia, sino con una intimidad tranquila y reflexiva con ella misma, el “yo” con quien estaba más comprometida.

En el Análisis Existencial, se comprende el ser-persona como el estar fundamentalmente habilitado para el diálogo y se accede al sentido personal a través de la subjetividad de la persona en un intercambio simultáneo con uno mismo y con el mundo. La subjetividad de dos personas dialoga entre sí en el encuentro terapéutico. En el ejemplo de Zoya, al darle espacio para que explore lo que se sintió “mal” para ella, lo que al principio eliminó como “sólo un problema de trabajo”, resultó ser una oportunidad valiosa para encontrarse consigo misma. Lo más importante en este diálogo, su pena la dirigió hacia el fluir, hablando interiormente, como el “yo” de su propia persona. Esperamos que este breve resumen de un encuentro terapéutico ilumine cómo los métodos de Análisis Existencial, dirigidos al diálogo, pueden proporcionar un camino significativo a la persona en psicoterapia.

Comentarios finales

Se asume que la Persona, siempre presente pero inasible, es de importancia central en la práctica terapéutica y las investigaciones de psicología. Sin embargo, en una época de creciente manualización de la psicoterapia, el enfoque en los métodos y resultados amenaza con oscurecer nuestra visión de la persona. Por lo tanto, se enfatiza el mantener un enfoque centraldo en ésta, y una capacitación explícita entre los profesionales de la psicología. Basándose en varias corrientes dentro de la filosofía continental, incluida la fenomenología existencial y el personalismo, el Análisis Existencial comprende a la persona como un flujo dentro y a través de nosotros que nunca se actualiza completamente, pero que siempre está en el proceso de llegar a ser. Llegamos a este flujo interior volviéndonos hacia el interior y escuchando nuestro propio “Yo” interno, y volviéndonos hacia el encuentro con otro ser humano mediante nuestra propia apertura. Este marco nos invita y nos desafía como profesionales para abordar nuestras actividades de investigación y psicoterapia de tal manera que respalde la integridad de este encuentro.

Referencias

Buber, M. (1970). Yo y tu Nueva York, Nueva York : Touchstone. (Trabajo original publicado en 1923)

Asociación Canadiense de Psicología (2009). Definición de psicología del asesoramiento. Obtenido en línea en https://cpa.ca/sections/counsellingpsychology/Counsellingdefinition

Frankl, VE (1967). Logoterapia y existencialismo. Psicoterapia: teoría, investigación y práctica, 4 (3), 138-142. doi: 10.1037 / h0087982

Frankl, VE (1970). La voluntad de significado: Fundamentos y aplicaciones de la logoterapia. Nueva York, Nueva York: New American Library.

Frankl, V. (1971) … trotzdem Ja zum Leben sagen. München , Alemania : Kösel (Obra original publicada en 1946)

Frankl, V. (1975/1990) Der leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie. Munich, Alemania: Piper.

Frankl, V. (1982). Ärztliche Seelsorge . Viena, Austria: Deuticke .

Frankl, VE (1984). La búsqueda del hombre por el significado: revisada y actualizada. Nueva York: Washington Square Press.

Gadamer, H.-G. (1977). La hermenéutica filosófica. Berkeley, CA : Prensa de la Universidad de California.

Heidegger, M. (1962). Ser y tiempo. (J. Macquarrie , y E. Robinson, trad .). Malden, MA: Blackwell. (Trabajo original publicado en 1927)

Heidegger, M. (2018). Unterwegs zur Sprache . En Gesamtausgabe : 1. Abteilung : Veröffentlichte Schriften 1910-1976 (Vol. 12). Fráncfort del Meno, Alemania: Vittorio Klostermann . (Obra original publicada en 1959)

Jaspers, K. (1954). Camino a la sabiduría: Una introducción a la filosofía. New Haven, CT: Prensa de la Universidad de Yale.

Längle, A. (1988). Wende ins Existentielle. Die Methode der Sinnerfassung . En A. Längle (Ed.), Entscheidung zum Sein: Viktor E. Frankls Logotherapie in der Praxis (pp. 40-52) . Munich, Alemania: Piper.

Längle, A. (2003a). El arte de i n volving la p erson. Psicoterapia europea, 4(1) 25-36.

Längle, A. (2003 b). El método del “análisis existencial personal”. Psicoterapia europea, 4, 37-53.

Längle, A. (2011). Emocionalidad: una comprensión y práctica existencial-analítica. En R. Trnka , K. Balcar , y M. Kuska (Eds.), Re-construir emocionales s pasos : Desde e xperien ce a r eglamento (pp 41-62.). Praga, República Checa : Praga Colegio de Prensa de Estudios Psicosociales, Lambert Academic Publishing .

Längle A. (2012). La escuela vienesa de análisis existencial: la búsqueda de sentido y la afirmación de la vida. En L. Barnett y G. Madison (Eds.), Terapia existencial: legado, vitalidad y diálogo (pp. 159-170). Nueva York, NY: Routledge.

Längle, A. (2013). La tercera motivación fundamental: la condición fundamental de la personalidad, la capacidad de ser uno mismo (10ª ed .). Manuscrito no publicado, Internationale Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse .

Längle, A. (2016). Existenzanalyse . Existentielle Zugänge der Psychotherapie . Viena, Austria: Facultas.

Längle, A., y Klaassen, DW (aceptado). Fenomenología y profundidad en la psicoterapia existencial. Revista de psicología humanística.

Lévinas , E. (1985). Ética e infinito Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.

Marcel, G. (1951). El misterio del ser. Reflexión y misterio. (GS Fraser trans.). Londres, Reino Unido : The Harvill Press.

Merleau-Ponty, M. (1962). Fenomenología de perception . (C. Smith, Trans.). Nuevo York, NY: Routledge & Kegan Paul. (Trabajo original publicado en 1945)

Nouwen , HJM (1994). El curandero herido: el ministerio en la sociedad contemporánea. Londres, Reino Unido : Darton , Longman & Todd.

Ricoeur , P. (1981 ) . La hermenéutica y las ciencias humanas: ensayos sobre el lenguaje, la acción yla interpretación. (J. B. Thompson, Trans.). Cambridge, Reino Unido: Cambridge Universidad Press.

Rogers, cc (1961). Sobre convertirse en persona: la visión de un psicólogo de la psicoterapia. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Rohr, R. (2016). La danza divina: la trinidad y tu transformación. Nueva Kensington, PA: Whitaker House.

Sartre, JP (1966). El ser y la nada: un ensayo sobre ontología fenomenológica. (SE Barnes, trad.) Nueva York: Washington Square Press. (Trabajo original publicado en 1943)

Scheler, M. (1973). El formalismo en la ética y la ética no formal de los valores: un nuevo intento hacia la fundación de un personalismo ético. (MS Frings & RL Funk, trad .). Evanston, IL: Northwestern University Press. (Trabajo original publicado 1913-1916)

Scheler, M. (1987). Persona y autoestima. Tres ensayos. (MS Frings, trad.). Dordrecht, Países Bajos: Martinus Nijhoff.

Spaemann, R. (2006). Personas: La diferencia entre ‘alguien’ y ‘algo’. Stuttgart, Alemania: Klett-Cotta.

Tillich, P. (1952). El coraje de ser. New Haven, CT: Prensa de la Universidad de Yale.

Yannaras, C. (2007). Persona y eros. Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press.

Western, D., Novotny, CM, y Thompson-Brenner, H. (2004). El e mpirical s tatus de e mpirically psicoterapias compatibles: Supuestos, f ONCLUSIONES, y la presentación de informes en los ensayos clínicos controlados. Boletín psicológico, 130 (4), 631-663. doi: 10.1037 / 0033909.130.4.631

Wojtyla, K. (1979). La persona que actúa. Dordrecht, Países Bajos: Springer.

Zizioulas, J. (1997). Ser como comunión: estudios en la persona y en la iglesia. Crestwood, Nueva York: St. La prensa del seminario de Vladimir.

Zizioulas,

J. (2007). Comunión y ternura: otros estudios sobre la personalidad y la

iglesia. Londres, Reino Unido: T & T Clark.

[1] El AE entiende el “yo” o el ego como la principal estructura psicológica ejecutiva que recibe y procesa la información tanto del mundo exterior, como del interior, para tomar decisiones y actuar en consecuencia. Las estructuras de ego/yo forman un borde o un embudo que puede recibir a la persona y luego canalizarla en la vida de alguien. En AE, el “yo” o ego es diferente del “sí mismo”, entendido éste como la totalidad de las auto-identificaciones y auto-representaciones del individuo. Así, el sí mismo es más amplio que el yo.

[2]El caso de Zoya es un ejemplo, desarrollado como un compuesto de clientes reales, cuyo trabajo terapéutico captura la dinámica de este tema. El nombre y la información de identificación son ficticios.