Introducción

Diversos autores afirman que la religiosidad, está fuertemente ligada al anhelo humano de hallar el significado de la propia existencia, a fin de orientar sus propias vidas (Milanesi & Aletti, 1974). La psicología positiva asevera sobre la importancia que la religión tiene en la vida de las personas. De esta manera Seligman (2003) afirma que la religión aporta un sistema de creencias coherente que permite encontrar un sentido de vida, tener esperanza ante el futuro y afrontar con optimismo las adversidades. Se han constatado relaciones entre ciertos aspectos de la religiosidad y la resolución o salida de situaciones traumáticas, así como también mayores estrategias de afrontamiento, en los cuales la religión ha tenido una influencia positiva para la salud mental de las personas (Ellison, 1991; Levin, Chatters & Taylor,1995; Thomas & Holmes,1992, citados en Yoffe, 2012).

Otros estudios apuntan en la misma dirección, al hallarse relaciones positivas entre el logro de sentido de vida y la autoestima. Esto fue demostrado en sujetos que pertenecían a comunidades religiosas (Johnson y Mullins, 1990). Además se observó una relación beneficiosa entre el sentimiento subjetivo de felicidad y la periodicidad de asistencia a los servicios religiosos. De acuerdo a la investigación realizada por Rodríguez, Fernández y Pérez (2011) acerca de la espiritualidad como variable de la resiliencia, se encontró que, que cuando la religión está empapada por los elementos trascendentes de la espiritualidad, como lo son el sentido, el propósito, la conexión con los demás o con Dios, la esperanza, entre otros, contribuye a la salud mental positiva, a la vez que favorecen el desarrollo de la resiliencia. Aunque advierten que, si la religión carece de dichos elementos y se vive como un simple ritual, como una filosofía, sin valores trascendentes, que no respeta la vida ni la dignidad entre los seres humanos, podría aumentar el riesgo de padecer patologías psicológicas.

Hay estudios que afirman que las convicciones de índole religiosa ofrecen a la persona seguridad y sentido último de la vida, pues fundamentan el juicio y la acción moral (Kohlberg, 1981, citado en García- Alandete y Pérez Delgado, 2005). También afirman que son fuente de estimación axiológica y operan a modo de guía moral (Getz, 1984; Martín Velasco, 1992; Milanesi y Aletti, 1974, citado en García-Alandete y Pérez Delgado, 2005), aunque todo ello estaría condicionado, por el “tipo” de religiosidad. En diferentes investigaciones empíricas se han obtenido resultados que muestran, que existen relaciones entre religiosidad y preferencias axiológicas. Así, podemos señalar que Rokeach (1969) comparó sujetos “religiosos” y “no religiosos”, hallando que los primeros estimaban más ciertos valores (salvación, perdón, obediencia) y otros menos (independencia, placer, intelectualidad, lógica) que los segundos.

Diseño

Para poner a pruebas los postulados anteriormente enunciados se evaluó las Motivaciones Fundamentales de Längle en personas que practican una religión específica y aquellas que no son religiosas. Para tal fin, se realizó una investigación ex post facto, investigación de tipo cuantitativa, al interior de un diseño de tipo descriptivo correlacional. Se utilizó un diseño muestral no probabilístico, de tipo causal. El corpus de datos estuvo conformado por 100 personas de ambos sexos entre (18 a 45 años) pertenecientes a dos Iglesias Evangélicas, ubicadas en un mismo radio zonal: San Martín, Mendoza (Argentina) y personas que no son religiosas. En cuanto al sexo, los participantes hombres fueron 36 y constituyeron el 36% de la muestra y, las mujeres fueron 64 y constituyeron el 64%. Con respecto a la práctica religiosa de los participantes, el 51% de los participantes eran religiosos practicantes y el 49% eran no religiosos, por tanto, no practicantes.

Instrumento

El instrumento que se utilizó fue el Test de las Motivaciones Existenciales (TME) de Längle y Eckhardt traducido, diagramado y adaptado para la población argentina por Gottfried (2018). En la aplicación de la muestra n = 100 personas, se obtuvo una M = 30.26 y con una DE = 9.08.

Resultados y discusiones

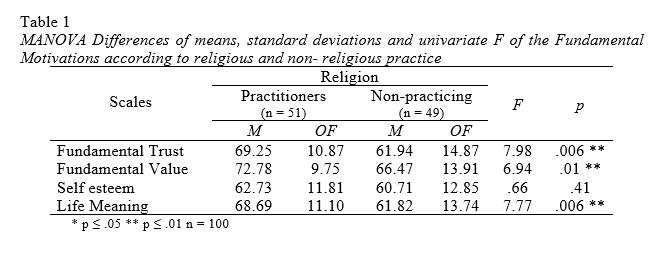

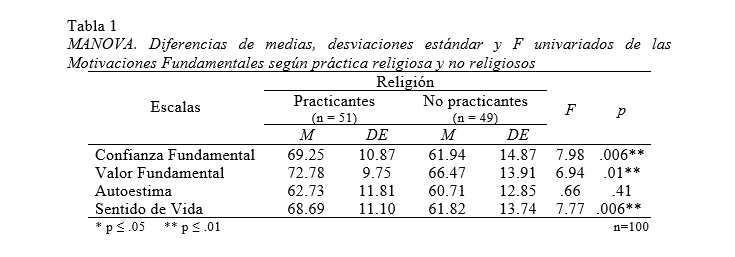

Para describir y evaluar las Motivaciones Fundamentales, se obtuvieron las medias y desvíos estándar de los religiosos practicantes y no practicantes. Y se aplicó un análisis multivariado de varianza (MANOVA) para evaluar las diferencias de las medias de las motivaciones (Tabla 1):

El estudio comparativo indica que la variable sobre práctica religiosa presentó diferencias altamente significativas entre practicantes y no religiosos respecto de las Motivaciones Fundamentales (F (4. 95) de Hotelling = 5.27; p = .001).

Con respecto a las Motivaciones Fundamentales (MF) estudiadas por Längle (2003), se destaca que la media más elevada de las Motivaciones, fue en la escala “Valor Fundamental” (2ª MF). Las personas creyentes (M = 72.78) logran encontrar más valor y sentido a la propia existencia que aquellos que no lo son (M = 66.47). Esto, coincide con lo afirmado por Frankl (1994) de que el suprasentido está relacionado con Dios: es Él quien nos da nuestra misión, solamente en la medida en que consideremos a nuestra vida como misión, buscaremos como llenarla de sentido.

La segunda media en el orden de rango fue “Confianza Fundamental”. Los religiosos practicantes (M = 69.25) poseen una mayor fortaleza interna y mayor vivencia de protección y sostén a la hora de enfrentar las adversidades, con respecto a los no creyentes (M= 61.94). Estos datos concuerdan con lo expresado por García-Alandete y Pérez Delgado (2005) y con lo postulado por Rokeach (1969). También se puede inferir, lo afirmado por Yoffe (2012) que las personas religiosas presentan una mayor capacidad para aceptar las condiciones dolorosas de la vida. Frankl (1991) afirma la superioridad de los valores de actitud, donde se encuentra el sentido del sufrimiento, que sería convertido en un valor trascendente por parte de las personas creyentes. El ejemplo de Jesús, símbolo de sacrificio, podría llevar a los religiosos practicantes a aceptar el sufrimiento con sentido positivo y resiliente.

La tercera media en el orden de rango fue “Sentido de Vida” (4ª MF). Los religiosos (M = 68.69) presentan mayor logro interior de sentido y favor por el futuro, que los no religiosos (M= 61.82). Al obtener los porcentajes de la escala sentido de vida del TME el 23% de los religiosos practicantes experimentaron falta de sentido de vida, mientras que el 35% de las personas no creyentes presentaron falta o frustración de sentido de vida. Esto significa que las personas religiosas presentan menos vacío existencial que las personas que no practican ninguna religión. Estos datos concuerdan con lo postulado por Milanesi & Aletti (1974), Seligman (2003) y Rodríguez et al. (2011).

La cuarta media en el orden de rango fue “Autoestima” (3a MF), en la cual, no se obtuvieron diferencias significativas entre los religiosos (M=62.73) y no creyentes (M= 60.71). Esto significa que ni la práctica ni las creencias religiosas, influyen en el desarrollo de la autoestima.

Sugerencias y recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos se puede advertir que dentro del contexto terapéutico, es importante tener presente las creencias religiosas del paciente, como un recurso más para facilitar el despliegue de la 1ª, 2ª y 4ª motivación. Por tanto, se recomienda al terapeuta analítico existencial que estos aspectos en el paciente (al ser parte de su biografía) no los confronte o cuestione, sino más bien, los comprenda como fenómenos emergentes de su modo de ser en el mundo. Se sugiere al terapeuta que pueda, en situaciones que lo ameriten y según el tema tratado, abrir un espacio de preguntas de contenido religioso, detenerse y dialogar sobre el tema, para que permitan investigar más de cerca esos aspectos y la implicancia que tiene para la vida del paciente. Se recomienda al terapeuta profundizar en las creencias religiosas del paciente, a fin de que sean un recurso espiritual para que pueda enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido de las experiencias de adversidad, elaborar duelos y acceder a una vida significativa y productiva; y a la vez, contrarrestar las tendencias caracterizadas por temor, angustia, depresión y vacío.

Bibliografía

Frankl, V. (1991). El hombre en busca del sentido. Barcelona: Herder.

García-Alandete, J., Pérez Delgado, E. (2005). Actitudes religiosas y valores en un grupo de jóvenes universitarios españoles. Anales de psicología. 21(1), 149-169.

García-Alandete, J., Rosa, E., Sellés, P. & Soucase, B. (2013). Orientación religiosa y sentido de la vida. Universitas Psychologica, 12(2), 363-374.

Gottfried, A. E. (2018). Manual del Test de las Motivaciones Existenciales. Evaluación cuantitativa e interpretación cualitativa del TME de Längle y Eckhardt. Mendoza: GLE-International.

Johnson, M. A. y Mullins, Ph (1990). Moral communities: Religious and secular. Journal of Community Psychology, 18, 153-166.

Johnson, M., & Mullins (1990). Spirituality: Conceptualization and measurement. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Toronto.

Längle, A. (2003). The Art of Involving the Person. European Psychotherapy, 4(1), 47-58.

Milanesi, G. C. & Aletti, M. (1974). Psicología de la religión. Madrid: Ediciones Don Bosco.

Rodríguez, M. I. (2005). Sentido de la Vida y Salud Mental. Revista Acontecimiento.74 (21), 47-49.

Rodríguez, M., Fernández, M., Pérez, M., (2011). Espiritualidad variable asociada a la resiliencia. Facultad de Psicología de la Universidad El Bosque, Bogotá, D.C., Colombia. Cuadernos hispanoamericanos de psicología, 11(2), 24-49.

Seligman, M. E. P. (2003). La auténtica felicidad. Barcelona: Vergara.

Yoffe, L. (2012). Beneficios de las prácticas religiosas/ espirituales en el duelo. Unifec, 20 (10).