RESUMEN: El propósito principal de este artículo es intentar realizar un ejercicio integrativo entre el Análisis Existencial y Logoterapia, y la Cosmovisión del arcaico Pueblo Mapuche. En épocas muy antiguas, esta cultura principalmente propagaba su tradición por medios orales. Ésta condición favorecía el uso de recursos altamente simbólicos, poéticos y artísticos para realizar esta tarea. Además una diversidad rica y cambiante de estos símbolos y su activa interpretación dialogada, es un signo de que la tradición y el momento presente están interactuando vívidamente entre sí. Uno de estos símbolos muy centrales para ellos es el “Rewe” (que en su idioma significa “Lugar Sagrado”), que integra la inmanencia y la trascendencia en un punto geográfico específico. En este artículo se realiza un esfuerzo para expandir esta vívida interacción, tratando de integrar el símbolo del “Rewe” con el Análisis Existencial y Logoterapia, en espacial estableciendo relaciones con las Cuatro Motivaciones Fundamentales desarrolladas por Längle, A. También se ofrece un estudio de caso aplicando la integración de ambas miradas en una situación clínica.

PALABRAS CLAVE: Análisis Existencial, Logoterapia, Mapuche, sabiduría aborigen, pueblos originarios, tradición oral, trabajo terapéutico con sueños, estudio de caso.

ABSTRACT: The main purpose of this article is to try to do an exercise of integrative approach between Existential Analysis and Logotherapy, and the Worldview of the ancient Mapuche people. In the very age-old times, this culture mainly propagated tradition by oral means. This condition favored the use of highly symbolic, poetic and generally artistic vehicles to accomplish this task. Also a rich and changing diversity of these symbols and their active dialogued interpretation, is a sign of tradition and the present moment vividly interacting with each other. One of these very central symbols for them is “Rewe” (that in their language means “sacred place”), which integrates Inmanence and Transcendence in a specific geographical spot. In this article and effort is done to expand this vivid interaction, trying to integrate the symbol of “Rewe” with Existential Analysis and Logotherapy, mainly establishing different sorts of relationships with the four fundamental motivations developed by Längle, A. Also a case study applying this integration of both views in a clinical situation, is offered.

KEY WORDS: Existential Analysis, Logotherapy, Mapuche, aboriginal wisdom, ancient cultures, oral traditions, dreamwork, case-study.

INTRODUCCIÓN:

El presente artículo es el fruto de un conjunto de reflexiones personales a partir de muchas conversaciones que he tenido con Miguel Huenul y su mentor, Lorenzo Aillapán, ambos representantes investigadores de la cultura y cosmovisión mapuche. El énfasis no se pondrá sobre el conocimiento antropológico que se tiene al respecto, sino que se intentará responder experiencial y reflexivamente a la interrogante acerca de cómo podría eventualmente beneficiarse un proceso terapéutico mediante una integración de esta cosmovisión. Al recoger las reflexiones existenciales, éstas serán sistematizadas de acuerdo a las Cuatro Motivaciones Fundamentales del ser humano, presentes en el Análisis Existencial según Längle (AEL) (Croquevielle, 2009; Gengler, 2009) y [Croquevielle y Traverso: “Análisis existencial y logoterapia: Báses teóricas para la práctica clínica” en (Martinez Ortiz, 2011)]. Éstas son :

• Primera Motivación Fundamental (1a MF): Poder Ser

• Segunda Motivación Fundamental (2a MF): Gustar vivir

• Tercera Motivación Fundamental (3a MF): Permitirse ser quien uno es

• Cuarta Motivación Fundamental (4a MF): Encontrar o descubrir Sentido

No existe una definición formal de lo que es la Alta Magia mapuche. Pareciera tratarse de un conjunto de enseñanzas que contribuyen a enfrentar o dilucidar los grandes problemas del ser humano. La distinción pareciera instalarse para efectuar una refinada diferencia entre:

- los recursos habituales para resolver un conflicto

- y aquellos que tienden a llevar al ser humano a dimensiones más profundas del ser.

Un día, Miguel me citó a las 5 de la mañana a un lugar llamado “Rewe”, que significa “Lugar Sagrado” en mapudungun (el idioma de los mapuches), pues entonces se efectuaría por parte de él la transmisión de un conocimiento muy importante. El Rewe se reconoce por la presencia de Canelos, plantas medicinales y uno o dos troncos que suelen tener tallados unos escalones, cuya intención es servir de orientación a los Espíritus de los muertos. Ellos, introduciendo su pie en estos escalones, obtienen así, la orientación correcta para viajar al más allá (ver Ilustración 1). También estos escalones representan un conjunto infinito de viajes que el alma realizará después de morir.

La naturaleza de estos viajes no se describe, pues se prefiere dejar su contenido abierto para que cada uno pueda explorarlo personalmente en sus trances (actitud mapuche que por cierto resulta muy similar a la apertura fenomenológica existencial). También es notable que el primer escalón de este conjunto de escalones es la madre tierra: nuestra actual existencia, concretamente la que transcurre aquí, donde a su vez, se origina toda la vida. La palabra “Mapuche” en mapudungun significa “Gente de la Tierra”. En consecuencia, dijo Miguel, “… en un sentido amplio, ‘Mapuche’ sería toda persona que cuida el primer escalón en forma expresa y consciente, para que así la posibilidad de crear vida nueva se perpetúe.”

CASO CLÍNICO:

Algún tiempo después de este diálogo, se presentó en la consulta del autor la señora R, de 50 años de edad, médico de profesión, cuyo motivo de consulta consistía en una gran inconformidad con respecto a su propia vida debido a las demandas muy exigentes de su quehacer laboral. En una ocasión habló extensamente sobre su deseo de ser un monje tibetano. En tal caso, según ella, su vida tendría algún valor (en cambio, su vida de médico, se trataría de una profesión tecnocrática, deshumanizada y vacía). Aquí se trata de un vacío existencial, que pertenece al ámbito temático de la 4ª MF. Luego insistió: “siendo un monje, tendría acceso a las enseñanzas secretas del Tibet”, lo cual era fuertemente deseado por ella. Unos días después soñó ser ese monje y trajo esta experiencia onírica a sesión. Aquí se ilustra una breve transcripción comentada de la sesión. Comienza ella relatando su sueño así:

P: Con un grupo de amigos no muy numeroso estoy caminando por un sendero que transcurre en las altas montañas de una cordillera. Vamos a paso lento pues se trata de una senda áspera y difícil. Pero mis pies y mi cuerpo en general están asombrosamente acostumbrados a esta travesía como si la hiciese prácticamente a diario. Siento una energía y una agilidad inusitada en mi ser. Poco a poco me emociono profundamente al irme percatando de que soy un monje tibetano y que estos son los entornos cercanos al Himalaya. Estamos de tránsito entre un monasterio y otro. Ante darme cuenta de este hecho, mi emoción surge, ya que dentro del sueño recuerdo que en vigilia siempre he deseado ser un monje tibetano, tener acceso a los secretos ancestrales de esta antigua cultura, y al fin, tener una existencia profundamente dedicada a la verdadera trascendencia, que es la que profundamente admiro en la cultura del pueblo tibetano. En cambio, detesto ser un médico tecnócrata en la civilización occidental actual.

T: Ahora cierra los ojos y vuelve a contarme esta escena como si tú fueses el monje tibetano con todo tu ser. Si el monje tibetano siente tus pies pisando sobre el sendero. Y cuéntame cómo es tu experiencia de caminar por aquí.

P (Cierra sus ojos y acomoda su posición física): Yo soy un monje tibetano que va caminando por este sendero montañoso. Voy en compañía de unos amigos y estamos caminando hacia mi monasterio. He estado viajando con ellos y ahora voy de regreso para estar allá por un tiempo largo… (pausa)… Ahora estamos llegando al monasterio. Los monjes, que han sido mis compañeros y maestros me saludan cariñosamente…

Comentario: con su relato el paciente ha continuado su narrativa del sueño más allá de lo que soñó en la noche. El terapeuta incorpora este hecho naturalmente y prosigue desde allí.

T: Monje, cuéntame: ¿Cómo es un día en tu monasterio? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu existencia siendo un monje tibetano?

P: Generalmente meditamos todos Ya sea en grupo o en forma individual durante la mayor parte del día. Yo disfruto mucho los sabores de los alimentos pues me los como en forma lenta en un estado meditativo. Es así también con los diversos ejercicios físicos y movimientos que hago. Esto me mantiene en una suerte de estado de trance prácticamente permanente durante toda mi vida. De eso se trata el camino del Monje tibetano. Salirse del estado habitual de conciencia lleno de preocupaciones y demases, Para ingresar en un estilo de vida en semitrance permanente. No es una existencia superficial, sino más bien se trata de volvernos totalmente conscientes de cada cosa que vivimos en nuestra vida.

Comentario: de este modo, poco a poco, tranquilamente, fue posible continuar este relato vivenciado, hasta abarcar prácticamente toda la vida del Monje. En la última escena del trabajo terapéutico él está en su lecho de muerte2:

T: Comparte tus sentimientos ahora que estás ante el umbral de tu existencia…

P: Ya no siento mis pies. Ellos me han acompañado durante toda mi vida. Pero ahora puedo descansar. Mis manos están entumecidas. Con ellas he hecho muchas cosas. Pero ahora están descansando. Yo me siento en paz con mi vida. Estoy despidiéndome poco a poco. Ha sido una buena vida, simple y llena de experiencias místicas de todo tipo.

T: Me doy cuenta de que ha sido una buena vida para ti y que ahora estás en paz. ¿Hay algo que te haya faltado realizar, experimentar o sentir? ¿Hay algo que anhelarías hacer durante tu próxima encarnación?

P: He consagrado toda esta vida mía a la vida contemplativa y a las experiencias místicas. Pero siempre que he sentido la necesidad o anhelo de ayudar a alguien, mi único recurso disponible ha sido orar por él. No he podido ayudar a nadie concretamente en el mundo tangible. Lo más concreto que puedo hacer es conversar. Ahora desearía que en mi próxima reencarnación mis manos fuesen pragmáticamente útiles para ayudar a los demás. Quisiera ser médico para hacer en el mundo material y tangible cosas que evidentemente ayuden a la humanidad. (Se pone a llorar de emoción al percatarse de que ésa es su profesión actual).

Este desenlace tuvo un profundísimo impacto en la paciente. El camino hacia el sentido de su vida (4ª MF) se construyó en base a la relación complementaria entre ambas existencias. Esta forma de resolver su situación existencial, tendría entonces un componente logoterapéutico. Esto es consistente con Frankl en(Längle, 2004, p. 63)desde lo cual, se puede inferir que para éste autor, el camino hacia el sentido son los valores. Desde un punto de vista terapéutico la interrogante acerca de la veracidad de esta vida pasada no es tan importante. Requirió de unas pocas sesiones más después de ésta. En cambio, a través de esta experiencia con el monje tibetano, ella pudo desarrollar un valor personal desde el cual su vida actual la siente valiosa y con sentido.

Me sentí verdaderamente muy conmovido por esta experiencia. Entonces acudí nuevamente donde Miguel y le relaté todo lo sucedido, pues sentía mucha curiosidad por develar de qué modo percibiría Miguel, desde la cosmovisión mapuche, este trabajo terapéutico.

Entonces Miguel exclamó: “¡Ahhhh! ¡Lo que usted quiere es trabajar con Ancestros!”

Es decir, entonces, que este sueño podría ser significado en la cosmovisión mapuche como la visita de un Ancestro (efectuada por él, a través del mundo onírico). Así, el trabajo terapéutico se enfocaría a grandes rasgos (según esta cosmovisión), en maneras experienciales de desplegar nuevos caminos personales, tanto para el ancestro que viene de visita, como para el soñante. La idea es que la experiencia terapéutica les haga bien a ambos. Al Ancestro soñado, aquí se le trata como si fuese una persona de carne y hueso que está de hecho presente en la sesión terapéutica.

Ancestro es todo aquel que vivió antes que uno. Éste es, por excelencia, un ingrediente de la enseñanza concerniente al primer escalón: los Pueblos Originarios enfatizan fuertemente que nuestra propia existencia, forma parte de un continuo que comienza con la existencia de nuestros ancestros, y se despliega a su vez, hacia nuestros descendientes.

En resumen, la enseñanza del primer escalón tiene que ver con el amor a la madre tierra y a la naturaleza, el valor de esta existencia en tanto aquí se origina la vida, y un continuo vital que se establece entre la vida de nuestros ancestros (ya sea biológicamente relacionados con nosotros o no), la vida nuestra en sí, y la de nuestros descendientes. Todo esto en su conjunto integrado constituye la enseñanza del primer escalón. Y, a la par, desde un estado vivencial de naturaleza mística que Grof, S. denomina el “estado oceánico” [(Grof, 1888): capítulo 2] los seres humanos podemos experimentar una disolución de nuestro ser (que puede eventualmente adquirir características psicopatológicas3 ), a partir de la cual, somos capaces de sentir que somos una unidad con todo cuanto nos rodea. Ésta experiencia aparece sugerida en la frase presente en muchos pueblos originarios: “El todo en el uno y el uno en el todo.” O en el saludo Aymará: “Tú eres otro yo y yo soy otro tú.” O en la frase presente en varios pueblos originarios del Norte de América: “Todos los seres vivos que aquí existen, son nuestros parientes.” Es muy abundante la literatura acerca de éste tema. Solo para citar algunos textos recomendados:

- Con respecto a este tipo de experiencias presentes en todo el mundo en general, véase por ejemplo: (Eliade, 1976; Grof, 1888; Harner, 2015, 2018)

- Con respecto a este tipo de experiencias presentes en la Cosmovisión de Pueblos Originarios específicos, consúltese por ejemplo:

- En el Pueblo Maya: (Freidel et al., 2001)

- En los Pueblos Originarios de Perú y Bolivia: (Narby, 1997; Wild, 2002)

- En el Pueblo Mapuche: (Coña, 1984; Gengler, 2006; Mora Penroz, 2001)

Finalmente, desde aquí se puede especular, que el despliegue de nuestros descendientes, podría expandir la noción de sí mismo (3ª MF), y desde su acepción existencial en la 4ª MF (la trascendencia) como la máxima influencia del yo en el mundo, hasta llegar a integrar incluso la noción mapuche de “Legado”. Así, se pone en relevancia la marca que dejamos en el planeta mediante nuestra existencia. Nosotros estamos vivos aquí gracias al legado de los seres humanos prehistóricos. Se trata de un legado anónimo pero fundamental.

Y de aquí en adelante se desplegó otra puerta llena de poesía, diálogos y ceremonias dedicadas a todos aquellos que vivieron antes que nosotros y aquellos que vendrán después de nosotros.

A modo de ejemplo, la Ceremonia del Mate. El mate es una hierba que se consume en América del Sur en forma de infusión, en un recipiente del mismo nombre especialmente confeccionado para tal efecto. No muchos mapuches actuales lo recuerdan, pero la Ceremonia del Mate consiste en agregar a la infusión, una piedrita que representa el Hogar de los ancestros del cebador de Mate. De allí en adelante, cuando él ceba y comparte su Mate, sus ancestros están tomando Mate junto al grupo. Por eso el tomar Mate juntos, en los países sudamericanos, tiene un carácter íntimo, cercano y solemne.

Son muchos los ejemplos actuales, y también provenientes de los pueblos originarios, en los que se trabaja con el desarrollo de una armonía con todos los elementos del primer escalón. Esta sabiduría expuesta en este artículo es aplicable a muchísimas situaciones terapéuticas de diversa índole. Muchos de estos trabajos terapéuticos culminan en el descubrimiento de una relación complementaria entre la propia existencia y la de un ancestro o un descendiente. Como se trata esencialmente de relaciones, estos serían ejemplos de un ámbito abarcado por la 2ª MF.

Por último, aquí se muestra por qué la espiritualidad mapuche se trata de una espiritualidad enraizada en la realidad concreta. La palabra “Mapuche” alude directamente al primer escalón del Rewe. Toda la espiritualidad mapuche está conectada con la realidad concreta a partir de esta palabra.

DISCUSIÓN:

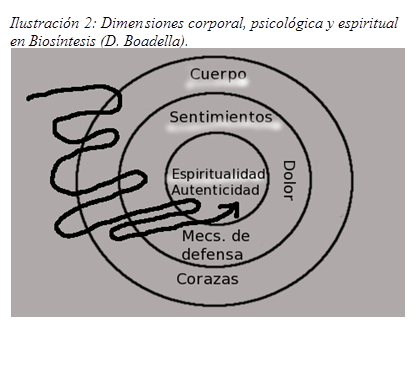

David Boadella, fundador de la Biosíntesis4, define al ser humano en función de tres dimensiones principales en forma similar a como lo hace Frankl [Frankl en (Gengler, 2009)]. Estas dimensiones son: somática, psicológica y espiritual. Boadella las coloca en tres círculos concéntricos: en el círculo más externo está la dimensión corporal o somática (en donde, según los enfoques neo – reichianos5, se ubican las corazas corporales); en el círculo intermedio está la dimensión psicológica, con un fuerte énfasis en las emociones y sentimientos; y luego el círculo más central representa la dimensión espiritual referida especialmente a la autenticidad. Como en el pensamiento de orientación psicodinámica se busca una verdad que se devela después de levantar los mecanismos de defensa (o disolver las corazas), Boadella le adjudica a la autenticidad una naturaleza no solamente psicológica, sino una incluso espiritual.

Al intentar definir de qué se trata una espiritualidad enraizada en la realidad concreta, este autor propone que, para llegar a la dimensión espiritual, primero hay que vivenciar el cuerpo; luego los sentimientos y emociones; y sólo después de haber satisfecho estos dos primeros contactos vivenciales, propone entonces permitirse el despliegue del espíritu (ver Ilustración 2). Específicamente en el territorio de la psicoterapia hay una relación entre los afectos dolorosos y los mecanismos de defensa presentes en el cuerpo y que intentan interferir con la energía necesaria para lograr vivenciarlos. Es decir, en esta representación se trata de que, para llegar a la dimensión espiritual, en un contexto donde ha habido o hay sufrimiento, es necesario remover estás corazas y permitirse el contacto con el dolor. Sólo así es posible aquí que la espiritualidad más profunda y enraizada pueda mostrarse. Entonces, al integrar experiencialmente el sufrimiento, emerge la dimensión espiritual. El dolor significa estar vivo, su reconocimiento da alivio, y atravesarlo en condiciones buenas (cuidando que no se produzca retraumatización ni sobrevictimización) conduce a la genuinidad o autenticidad.

Cito aquí a Boadella, debido a que hay mucho en común entre lo planteado por este autor, y la espiritualidad mapuche: la cualidad de que el acceso a la espiritualidad es a través del cuerpo y la vida afectiva. Por ejemplo, en la festividad de año nuevo mapuche, que se realiza en relación a los solsticios de invierno de todos los años, este pueblo originario tiene la costumbre de bañarse en aguas termales (lo cual, evidentemente significa una participación activa del cuerpo). Esta parte del ritual tiene una connotación de purificación, de modo tal que los participantes suelen resolver los eventuales perjuicios que se han hecho unos a otros durante el ciclo recién pasado (trabajo ceremonial afectivo). Muchas veces se suele realizar una conversación posterior (integración de los procesos cognoscitivos) tanto en biosíntesis como en el pueblo mapuche, con la finalidad de absorber la experiencia.

Prosigue a continuación Boadella describiendo lo que en general se ha denominado “bypass espiritual” (Rodríguez, 2015; Tart & Deikman, 1991). Esta noción alude a la posibilidad de que eventualmente la persona podría vivir la vida sumida en una experiencia espiritual que se desenvuelve en algún otro mundo místico, y que no está suficientemente enraizada en la dimensión psicológica ni en la somática. Desde el punto de vista existencial, se trataría de la presencia de múltiples reacciones de coping, que finalmente culminan en una desconexión del paciente con respecto a su propia realidad. Al respecto, Croquevielle, M., señala en una comunicación privada con el autor:

“Posibles Reacciones de Coping (RC) relacionadas con una ‘pseudo espiritualidad:’ (RC de cualquiera de las 3 primeras MF: huida, retraimiento o tomar distancia. Y más específicamente de la Huida (1ª MF) y/o Tomar distancia (3ªMF))… …En Análisis Existencial, la dimensión espiritual implica (¿exige? ¿considera?) que el sujeto esté muy conectado con las otras 2 dimensiones6 (tanto propias como del mundo) para poder decidir libremente y responder a lo que el mundo/la vida le interpela. Cuando no soy capaz de ello (miedo, carencias, bloqueos, etc.), me “escapo” a la “estratósfera” (para muchos, espiritualidad, para otros “pseudo espiritualidad”, pues es un “como si…” pero no es).”

Así, Croquevielle, M., para desarrollar su comentario se basa en que, según Längle (a su vez, basado en Freud), el ser vivo ante una amenaza puede reaccionar con una secuencia progresiva de comportamientos, a saber:

- Retirada (evitar de estar en la situación).

- En caso de que lo anterior fracase trata de realizar una serie de comportamientos paradójicos (con la intención de distracción).

- Si ello no resuelve el conflicto, entonces intenta agredir (defenderse de la amenaza).

- y si nada de lo anterior resulta, finalmente entra en una posición de muerto (si la presa no está viva muchos predadores optan por no comerse a la presa).

Es de notar, que todas estas formas de resolución de conflictos, es de naturaleza psicodinámica e instintiva. Luego desde un punto de vista existencial no se consideran libres, ya que tienen una naturaleza mecanicista y determinista. A partir de esta ordenación general, a cada una de estas posibles maneras de responder a una amenaza, se la puede desarrollar en detalle, con arreglo a las 4 MF, para así llegar a un conjunto de 16 RC descritas en AEL. Al reflexionar sobre el bypass espiritual, Croquevielle, M. invita a considerarlo como un conjunto específico de RC que pertenecen a la reacción de retirada, a saber:

- Huida (1ª MF): Tratar de salvar la propia existencia.

- Tomar distancia (3ªMF): Distanciarse de la propia identidad o autenticidad.

Luego, Croquevielle M. avanza y propone que desde el punto de vista existencial la espiritualidad verdaderamente plena (y por tanto libre), exige que las tres dimensiones del ser humano descritas por Frankl V. (somática, psicológica y espiritual) deben estar integradas entre sí. Lo anteriormente señalado puede apreciarse claramente esquematizado en la Ilustración N° 3.

Yo estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por Croquevielle M. Señalemos ahora que Boadella y Frankl difieren en la forma en que conciben la dimensión espiritual. En efecto, el primer autor, al referirse a su naturaleza se acerca a lo transpersonal; mientras que para el segundo, se trata de una dimensión de tipo filosófica, la cual se experimenta existencialmente mediante el sentido. Aún así, Croquevielle M. está en lo correcto, ya que lo decisivo en relación al bypass espiritual, es el eventual uso “n”ocivo de la espiritualidad. Para reforzar lo que sea expuesto hasta aquí, es notable que Frankl insiste en que la derreflexión, puede ser usada para evitar hacer frente a la situación existencial. En (Längle, 2005, p. 63) la derreflexión es explicada así:

El método logoterapéutico de la derreflexión (Frankl, 1983, p. 159) consiste en un consciente dejar de prestar atención a los contenidos y sentimientos de angustia. El paciente es invitado a una dedicación consciente al “sentido” y “valores” de la situación. La reflexión es capaz de bloquear, por una observación temerosa, procesos autónomos (como el dormirse, el distenderse, el orgasmo, el deseo de emocionarse o de relacionarse con otros). La derreflexión hace posible la tranquilidad de ánimo necesaria para que la existencia se empiece a llenar con el sentidoy los valores. La derreflexión, sin embargo, tiene un peligro: que puede ser avivada la actitud –temerosa– evitativa del paciente, que el valor no pueda ser rescatado de la angustia o que no se sea capaz de captar el ser–amenazado.

También es importante notar, que en (Längle, 2005) se encuentran indicaciones para responder la interrogante acerca de en qué consistiría una espiritualidad “sana”. Por ejemplo, cuando en las conclusiones del artículo (Längle, 2005, p. 64) afirma: Para el AE la angustia más que sólo una señal, ella es la “via regia” que lleva a la profundidad del Dasein. En esta frase claramente se trata de enfrentar y hacerse cargo de la angustia.

Así hemos hecho un esbozo general acerca de la diferencia entre un bypass espiritual y de una espiritualidad sana.

Aplicando todo lo anterior al sueño de la paciente, es notable el hecho de que la vida del monje tibetano y la existencia de la paciente entran en un diálogo pleno y de mucha confianza. Este proceso duró mucho tiempo después de la sesión. Aquí se muestra muy claramente que, aunque se trata de una experiencia onírica, está influye fundamentalmente sobre el sentido de la vida de ella. De pronto, es como un salto, como un “percatarse de repente”, a partir del cual, hay un antes y un después. La biografía onírica y la vigil están integradas de ahora en adelante, especialmente en lo que a este sueño en particular concierne, en una sola realidad. Y si pudo hacerlo con un sueño, tal como muestra este ejemplo, entonces en el futuro podrá volver a hacerlo muchas veces más si así lo desea. También puede apreciarse cómo durante el trabajo del sueño, al convertirse plenamente en el monje tibetano, y durante la sesión vivir la vida de éste y relatarla, ella vive esta experiencia con su cuerpo, psique y alma. Entonces es posible observar cómo también se integran los tres círculos propuestos por Boadella entre sí. Y junto con lo anterior, desde el punto de vista mapuche puede apreciarse cómo esta experiencia podría corresponder a un diálogo entre escalones del Rewe. Desde estas diferentes perspectivas, es posible apreciar como todas ellas vislumbran la existencia como la gran integradora de todas las experiencias humanas, sea cual sea la dimensión a la cual ellas pertenezcan.

La espiritualidad como posible elemento integrador está presente en lo planteado por Boadella, aunque es necesario precisar, que este último autor enfatiza la importancia de la participación del cuerpo en la psicoterapia. Y por su parte, las ceremonias arcaicas de los pueblos originarios en general, suelen tener ya integradas estas tres dimensiones, en el diseño mismo de ellas. Como ejemplo, consideremos la presencia prácticamente universal de cantos y danzas acompañadas frecuentemente de intensas emociones y sentimientos para expresar la espiritualidad. En la actualidad, según Ps. Álex Martínez, Boadella está investigando variedades de danzas totalmente espontáneas provenientes de Japón; esto lo hace con la intención de contrastar una danza espontánea con una danza o coreografía culturalmente pautada (y por lo tanto no libre). En este sentido se insinúa, consistentemente con la mirada existencial, que una danza menos espontánea, sería a su vez, menos espiritual, por la misma razón. En este ámbito entonces aflora la necesidad de aclarar la diferencia entre espontaneidad e impulsividad. La espontaneidad según la mirada existencial es libre pero considerada con el otro y consigo mismo, mientras que, en la impulsividad, el otro desaparece. Desde este punto de vista integrativo, surge la propuesta de una eventual mayor presencia de movimientos corporales en una psicoterapia existencial, especialmente en aquellos pacientes que así lo requieren. Ése sería el caso, en general, de las personas a las que por diferentes motivos les cuesta contactarse con su propio cuerpo. Si se trata de una biografía muy delicada al respecto, este contacto puede ejercitarse en forma sumamente gradual; en esta gradualidad amorosa estaría presente la consideración existencial hacia la persona del paciente.

Salto de página

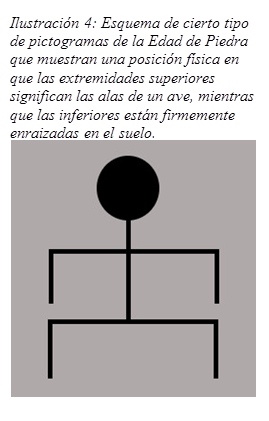

Así, finalmente, a modo de comentario integrativo entre todos estos enfoques y tradiciones, es fundamental destacar la importancia de distinguir entre una pseudo – espiritualidad y una espiritualidad enraizada. Este dilema pareciera ser tan antiguo como la existencia misma del ser humano en la tierra. En efecto, ciertos pictogramas de la Edad de Piedra (véase Ilustración 4: las extremidades superiores puestas en forma de alas aluden a la dimensión espiritual mientras que las inferiores enraizadas hacen referencia a la dimensión material), habían sido interpretados simplemente como queriendo ilustrar una persona de pie; sin embargo, actualmente más bien se reconoce en ellos la intención de integrar armoniosamente la espiritualidad y la materialidad entre sí. Todas estas proposiciones pueden ayudarse mutuamente en función de lo que el consultante necesita concretamente en su vida.

- BIBLIOGRAFÍA:

Boadella, D. (1993). Corrientes de vida: una introducción a la biosíntesis. Buenos Aires; Barcelona: Paidós.

Cernuda Lago, A. (2013). Psicopatologia, pseudochamanismo, pseudomistica y drogas. Un problema legal y de salud pública.

Coña, P. (1984). Testimonio de un cacique mapuche. Santiago, Chile: Pehuén.

Croquevielle, M. (2009). Análisis existencial: sus bases epistemológicas y filosóficas. Castaglia, 15, 23-34.

Eliade, M. (1976). El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. México: Fondo de Cultura Económica.

Frankl, V. E. (1983). Theorie und Therapie der Neurosen. Monaco: Reinhardt.

Freidel, D., Schele, L., Parker, J., Kerr, J., Everton, M., & Ferreiro Santana, J. (2001). El cosmos maya: tres mil años por la senda de los chamanes. México: Fondo de Cultura Económica.

Gengler, J. (2006). Chamanismo en la práctica clínica: ¿Una cosmovisión ancrónica en la post-modernidad? Psiquiatr. salud ment, 23(1/2), 39–50.

Gengler, J. (2009). Análisis existencial y logoterapia: Báses teóricas para la práctica clínica. Psiquiatría y salud mental, 26(3-4), 200–2009.

Grof, S. (1888). La Mente Holotrópica: Los niveles de la conciencia humana. Barcelona: Kairos.

Harner, M. (2015). La cueva y el cosmos: encuentros chamánicos con otra realidad. Barcelona: Kairos.

Harner, M. (2018). La senda del chamán. Así curan los chamanes. Valencia, España: Ahimsap

Längle, A. (2004). Libro de texto de Análisis Existencial (Logoterapia): Fundamentos. ICAE (www.icae.cl).

Längle, A. (2005). La Búsqueda de Sostén. Análisis Existencial de la Angustia. Terapia Psicológica, 23(2).

Lowenstern Herrmann, E. (2009). Los sueños en la terapia Gestalt. México: Alfaomega Grupo Editor.

Martinez Ortiz, E. (2011). Las psicoterapias existenciales. Bogotá: El manual moderno.

Mora Penroz, Z. (2001). Filosofía mapuche: palabras arcaicas para despertar el ser. Concepción, Chile: Kushe.

Narby, J. (1997). La Serpiente cósmica, el adn y los orígenes del saber. Tarapoto: Takiwasi.

Rodríguez, M. (2015). Estudio sobre “Efectos Adversos” Relacionados con la Meditación. Journal of Transpersonal Research, 7(2), 188–198.

Tart, C. T., & Deikman, A. J. (1991). Mindfulness, spiritual seeking and psychotherapy. The Journal of Transpersonal Psychology, 23(1), 29.

Wild, P. (2002). Sabiduría chamánica del sentimiento: el estar siendo-ocurriendo. Santiago de Chile: Cuatro Vientos.