Abstract

The Fundamental Motivations of Existence in parents or guardians of families belonging to contexts of social vulnerability

The following work was carried out within the context of a Psychology thesis at the Catholic University of Argentina, whose thesis director was Dr. Andrés Gottfried, suggested to study and evaluate the Fundamental Motivations of Existence proposed by Alfried Längle to parents or tutors of families inserted in areas of social vulnerability. The used research design was a descriptive and correlative study, in which we evaluated 200 parents or guardians of families of children who attended the Municipal Maternal Gardens located in a socially vulnerable contexts, in the department of Godoy Cruz, Mendoza, 2015. The Test of Existential Motivations (TEM) of Längle and Eckhardt (2000) was used, adapted for Argentinian population by Gottfried (2016).

The found results showed that the most sensitive and therefore, the most affected fundamental motivation of the existence affected in parents or guardians of families, inserted in contexts of social vulnerability, was the Fundamental Value, that is, the ability to have relationships (interpersonal or factual), give oneself time (for oneself or for the other) and the ability to experience emotional closeness in order to feel values. Still, all the motivations presented medium-low scores. It can be said, in general, that parents or guardians inserted in social vulnerability contexts, do not achieve the exercise of a life with existential satisfaction in any of the motivations studied.

Resumen

El siguiente trabajo se realizó en el marco de una tesis de Psicología en la Universidad Católica Argentina, cuyo director de Tesis fue el Dr. Andrés Gottfried, se propuso como objetivo estudiar y evaluar las Motivaciones Fundamentales de la Existencia descriptas por Alfried Längle en padres o tutores de familias insertos en zonas de vulnerabilidad social. El diseño de investigación que se utilizó fue un estudio descriptivo y correlativo, en el cual, se evaluó a 200 padres o tutores de familias cuyos hijos concurren a Jardines Maternales Municipales ubicados en contextos socialmente vulnerables del departamento de Godoy Cruz, Mendoza en el año 2015. Se utilizó el Test de las Motivaciones Existenciales (TME) de Längle y Eckhardt (2000), adaptada por Gottfried (2016) para la población de Argentina.

En los resultados hallados, se observó que la motivación fundamental de la existencia más sensible y por tanto más afectada, en padres o tutores de familias, insertos en contextos de vulnerabilidad social; fue Valor Fundamental, es decir, la capacidad para tener relaciones (interpersonales o con hechos), darse tiempo (para uno mismo o para el/lo otro) y experimentar cercanía emocional para contactarse con los valores. No obstante, todas las motivaciones presentaron puntajes medios-bajos. Se puede decir, en general, que los padres o tutores de contextos de vulnerabilidad social, no alcanzan el ejercicio de una vida con satisfacción existencial en ninguna de las motivaciones estudiadas.

Introducción.

Durante la última década en Argentina, el Estado y la sociedad avanzaron de modo sustantivo en el reconocimiento de derechos e implementación de políticas de protección social. Además, se registraron mejoras en las oportunidades de consumo y empleo en los hogares. Sin embargo, esto no parece haber modificado las estructuras sociales de oportunidades en los procesos de socialización. Acentuando así, profundas desigualdades sociales en la distribución de recursos que propiciarían la posibilidad de multiplicar las relaciones interpersonales en diversos entornos socializadores. Los cuales, otorgan la posibilidad de la diversidad y calidad en opciones de vida, interacción, ejercicio de roles, normas y valores. Estos condicionamientos, no parecen estar asociados a la capacidad de consumo de los hogares. Si no, con los recursos educativos de los adultos de referencia y con las características de las agencias de socialización secundaria como el vecindario (Tuñon y Fourcade, 2014).

En este macro-contexto, donde en la Argentina se observan profundas desigualdades sociales, desde el análisis existencial, se plantea que si bien, no es posible modificar una condición estructural o determinada por factores ambientales, el hombre es capaz de decidir su actitud personal frente a este conjunto de circunstancias dadas.

En los años 90, en el campo de la sociología comenzó a aplicarse el término “vulnerabilidad” para denominar hogares que tenían un perfil socio demográfico diferente del de los pobres estructurales. El término vulnerabilidad social, comenzó a identificar un problema que podía describirse con las siguientes notas: a) afectaba a un grupo de hogares que no podía hacer frente a las crisis económicas que emergían; b) específicamente, era una perdida en relación a la cantidad de ingresos en el hogar a causa de la creciente tasa de desempleo; c)se trataba de un fenómeno coyuntural, es decir, estos hogares tendrían los recursos para sobreponerse a las crisis ante una mejora de la situación económica (Mora Salas y Pérez Sáinz 2006).

Vulnerabilidad es la “cualidad de vulnerable”.Para que se produzca un daño debe ocurrir un evento adverso, un riesgo, que puede ser endógeno o exógeno, una incapacidad de respuesta frente a él y una inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario generado por la materialización del riesgo. Considerando estos tres componentes, la vulnerabilidad se torna en una noción útil para examinar diferentes aspectos de la realidad, aunque no existe una definición unívoca. Se usa, en primer lugar, para identificar grupos que se hallan en situación de “riesgo social”. Es decir, compuestos por individuos que son propensos a presentar conductas relacionadas con: la agresión y la violencia, la delincuencia, la drogadicción, o que experimentan diversas formas de daño y tiene desempeños deficientes para la inserción social. En segundo lugar, su uso se da en la delimitación de segmentos de la población que tienen probabilidades de ser afectados por eventos nocivos. El tercer uso y más frecuente, se refiere a la identificación de grupos de población que tienen algún atributo común, el que genera problemas relevantes similares (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2002).

Es importante, tener en cuenta, que estos barrios se caracterizan por el hacinamiento, escaso espacio físico en la vivienda, precarias viviendas, violencia elevada, desocupación o trabajos informales, escaso acceso a servicios públicos e instalaciones de saneamiento, riesgo de desalojo, trabajo infantil, etc. (Suárez, Mitchell y Lépore, 2014).

Por estar expuestos a circunstancias de riesgo ambiental y contextual, que los hace personas vulnerables a sufrir diferentes vivencias negativas, esta investigación introduce la perspectiva analítico existencial para obtener datos que describan en ellos a las 4 motivaciones fundamentales de la existencia. Es decir, sus relaciones con el mundo, la vida y los valores, su sí mismo y la búsqueda de sentido. Se hace hincapié, en los padres, madres o tutores que viven en estas zonas. Ya que los mismos son los principales modelos de imitación y referencia. Se encargan de cubrir necesidades primarias y secundarias. Y, fundamentalmente, tienen bajo su responsabilidad el sano crecimiento y desarrollo de sus hijos.

Siendo la familia, la primera instancia de sociabilización de la futura generación, se cree conveniente conocer los pilares que sostienen la existencia de los formadores y sostenes de familias, los padres y madres. Ya sean biológicos o no. Quienes se hacen responsables de la crianza de los menores por diversos motivos.

Una condición dada no es elegible, como en este caso, vivir en zonas vulnerables por pobreza, surge la pregunta de que si estas personas, a pesar de ciertos condicionamientos, pueden alcanzar una vida de plenitud. Lo que requiere el logro de las condiciones básicas de la existencia humana. Es decir, las Motivaciones Fundamentales Existenciales desarrolladas por Längle (2003) que actúan como movilizadoras de la persona. Surge también la pregunta: ¿vivir en contextos vulnerables influye en el desarrollo estas condiciones básicas de la existencia? ¿Hay alguna de estas motivaciones que se observe más sensible por estar insertos en estos contextos?

Los datos obtenidos, pueden aportar un conocimiento acerca del sentido de existencia y de las motivaciones de padres expuestos a dichas circunstancias contextuales. Conocimiento, que les daría a los diferentes actores sociales, que trabajan en estas zonas o para ellas, una mayor maniobrabilidad en su labor. Conocer motivaciones fundamentales sensibles en ellos, puede generar herramientas de trabajo nuevas, precisarlas o mejorarlas.

Análisis Existencial y Motivaciones Fundamentales de la Existencia

Análisis existencial, es un concepto acuñado por el psiquiatra y neurólogo vienes Viktor E. Frankl en 1993. En un principio denominó Análisis Existencial al trasfondo teórico de la psicoterapéutica que desarrolló y Logoterapia a su aplicación práctica. El Análisis Existencial da cabida a la dimensión espiritual del ser humano que dota a la persona de la capacidad de ir más allá de sí misma, de trascenderse a sí misma y de vivenciar la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de sentido. Así, como los condicionamientos y fuerzas inconscientes impulsan y mueven al hombre, los “valores en el mundo” orientan a su toma de decisiones y su actuar. La existencia, significa vivir en concordancia con aquello que es valioso para cada persona, construir la vida en base a esos valores (Donoso Vera, 2014).

El AE (análisis existencial), se sustenta en una concepción de hombre cuyas dimensiones corporal, psíquica y espiritual son abordadas desde un punto de vista existencial. Llevando a la persona a un diálogo con dos realidades, la del mundo exterior y la del mundo interior. Ser persona, por lo tanto implica estar abierto en ambas direcciones. Para llegar a ser sí mismo, se necesita tanto del otro como del sí. Existe una relación inevitable con el ambiente físico, con el contexto cultural y con el mundo de relaciones interpersonales. De igual forma está en relación con su mundo propio. El resultado del diálogo es la toma de posición de la persona con aprobación a su comportamiento en una situación específica. Desde esta perspectiva, la libertad es entendida como una condición propia del ser humano al estar siempre en la situación de elegir. Cada acto implica una elección. (Donoso Vera, 2014).

El trabajo existencial se va a dirigir especialmente a la relación que la persona ha logrado establecer con el mundo; cuál es su mundo, qué la mueve, hacia qué se dirige y fundamentalmente para qué vive. Intentando así, aclarar la actitud con que enfrenta las preguntas fundamentales de la existencia: ¿Puedo ser? ¿Me gusta vivir? ¿Estoy de acuerdo con lo que soy? ¿Tiene sentido? En este proceso, lo somático y lo psíquico/psicodinámico pueden constituir una ayuda o, en su defecto, una dificultad para la realización de la existencia. Por lo tanto, se tratará de identificar y describir cómo se encuentran las personas insertas en contextos vulnerables con respecto a su existencia plena (Lorca Santander, 2012).

Para Längle (2003a), la motivación se comprende como enlazada en este continuo fluir que se establece naturalmente entre la persona y su mundo. De esta manera, amplía el concepto motivacional, basándolo en la actividad más genuina de la persona; su ser esencialmente dialogal que se dispone y dirige hacia el intercambio con otros.

Vulnerabilidad Social

Kotliarenco (1996), expresa que la situación que impone la pobreza ha demostrado tener un efecto directo y también indirecto en las condiciones de vida, y en el tipo de relaciones intrafamiliares que tienen lugar en el vivir cotidiano de las familias sujetas a esa condición. En esta línea de pensamiento, veríamos que los grupos que viven en situación de pobreza presentarían con mayor frecuencia problemas tales como: la violencia intrafamiliar y la exposición a violencia en el vecindario, el maltrato infantil, la presencia de sensación de apatía en las mujeres, entre otras cosas. Desde el concepto de capacidades en cuanto a vulnerabilidad social, puede plantearse la cuestión sobre la igualdad y la desigualdad social de forma más amplia y adecuada. Más amplia, en cuanto que incorpora dimensiones de la desigualdad no reductibles a la distribución de ingresos. Más adecuada, en cuanto a que el espacio de evaluación son las capacidades de las personas. En este sentido la vulnerabilidad social es un desajuste entre activos y estructura de oportunidades, la incapacidad de los hogares y las personas de movilizar recursos que permitan mejorar su situación de bienestar o evitar su deterioro; es decir, que los hogares y personas vulnerables son aquellas cuyas capacidades no se desarrollan suficientemente para utilizar las estructuras de oportunidades existentes en los diversos ámbitos socioeconómicos (Lépore, 2009)

Ahora, ¿Cómo afecta la situación de pobreza en el sistema familiar?

Se observó que la situación de pobreza, en la dinámica familiar, puede influir en la conducta de sus miembros, su sistema de valores y actitudes, como también en su forma de pensar y sentir. Estas variables suelen transmitirse de generación en generación; por lo cual resulta importante su detección para poder romper con este círculo de pobreza (Estefanía y Tarazona, 2003).

La familia en pobreza se encuentra atrapada en una especie de laberinto social, donde a cada movimiento pareciera hundirse más y más. Los distintos actores que van conformando a la familia, padre, madre, hijos, abuelos, amigos, presentan inhabilidades sociales (por los mismos condicionamientos impuestos) que en distintos momentos les impiden salvar obstáculos fundamentales para su integración social y para su bienestar (Gómez, Muñoz y Haz, 2007)

Definiciones conceptuales, operacionales y de medida de las variables investigadas

A continuación se propone una serie de definiciones conceptuales y operacionales de las 4 variables investigadas:.

1.Definiciones conceptuales: La presente investigación pretende observar cada una de las cuatro Motivaciones Fundamentales, a continuación se las definen conceptualmente según Längle (2003a):

a) Primera Motivación Fundamental (1 MF):“capacidad y confianza constituida por vivencias de protección, espacio y sostén que permiten poder ser en el mundo y enfrentar las condiciones impuesta por la vida”.

b) Segunda Motivación Fundamental (2 MF):“percepción emocional de uno o varios valores en las situaciones concretas de vida y en las relaciones vinculares”.

c) Tercera Motivación Fundamental (3 MF):“la libertad para permitirse una acción en concordancia con sus principios personales, actuando como un ser único, auténtico, autovalorado y autónomo”.

d) Cuarta Motivación Fundamental (4 MF):“capacidad para trascender a través de la realización de una tarea específica que conlleva al cumplimiento de un valor interno que le de sentido a la vida”. Para Frankl (1994) el sentido “es encontrar el para qué, el motivo, la razón, lo que impulsa para logar algo o para ser de una forma determinada”. Esta motivación es centralmente desarrollada por Frankl, se vincula con el devenir y el sentido (Längle 1998a, b, 2000).

2. Definiciones operacionales: Para definir operacionalmente las cuatro motivaciones se seguirá el resumen realizado por Gottfried (2014):

- Primera Motivación Fundamental (1 MF):

- Vivencias afectivas: sentir protección interna y externa, tener espacio propio y encontrar sostén, en el cual, la persona se sienta soportado, sostenido y apoyado.

- Confianza para soportar y aceptar las condiciones impuestas por la vida.

- Niveles de inseguridad, intranquilidad y encierro.

- Reacciones psicodinámicas: huida, lucha, odio y parálisis.

- Psicopatología: angustia y trastornos de ansiedad

- Segunda Motivación Fundamental (2 MF): 2

2. Segunda Motivación Fundamental (2 MF):

- Vivencias afectivas: tener relaciones con los demás, darse tiempo para gustar lo que la vida ofrece y sentir cercanía hacia los valores.

- Poder realizar duelo por lo perdido.

- Niveles de pesadumbre, opresión y estancamiento.

- Reacciones psicodinámicas: retirada, esforzarse, rabia y resignación

- Psicopatología: depresión.

3. Tercera Motivación Fundamental (3 MF):

- Permitirse ser uno mismo como persona única, autónoma y diferenciada del resto, en el cual se manifiesta la autoestima y la conciencia moral.

- Poder ser sí mismo, captar lo propio para un encuentro consigo mismo, darse y proporcionar arrepentimiento y perdón.

- Niveles de sentimiento de vacío interior, soledad, sentimiento de ofensa, enojo, orgullo y asco.

- Reacciones psicodinámicas: tomar distancia, sobreactuación, ira-enfado y disociación.

- Psicopatología: histeria y trastornos de la personalidad.

4. Cuarta Motivación Fundamental (4 MF):

- Poder ubicarse en un contexto trascendente, de orientarse a un futuro donde se revele un sentido personal.

- Actividad propia: ponerse en concordancia con la acción para descubrir sentido, por lo que se requiere de un campo de acción, un contexto estructural valorado y un valor para realizar en el futuro.

- Niveles de sentimiento de vacío exterior y tedio, angustia ante dificultad para descubrir posibles sentidos en la de vida.

- Reacciones psicodinámicas: compromiso provisorio y cambiar contextos, idealización-fanatismo, vandalismo-cinismo y apatía, fatalismo y nihilismo

- Psicopatología: vacío existencial, dependencia y suicidios.

Objetivo General:

Estudiar y evaluar las Motivaciones Fundamentales de la Existencia descriptas por Alfried Längle, en padres o tutores de familias insertas en zonas de vulnerabilidad social.

Objetivos Específicos

- Conocer las Motivaciones Fundamentales de la Existencia que predominan en padres o tutores de familias que viven en contextos de vulnerabilidad social.

- Describir las Motivaciones de fundamentales la Existencia más desarrolladas y las más afectadas en padres o tutores de familias insertos en contextos vulnerables.

Diseño

La investigación fue de tipo no experimental dado que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, solo se observan fenómenos en su ámbito natural para luego analizarlos, y fue transversal o transeccional, dado que se recolectarán datos en un solo momento (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010). Es por ello, que se marcó la necesidad de recurrir a una metodología de investigación de un diseño de tipo descriptivo-correlacional. Con alcance descriptivo, se hace alusión a que se busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Este describe tendencias de un grupo o población. Son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno. Con alcance correlacional, se intenta conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. En este caso se relacionan las siguientes variables: Confianza fundamental, Valor fundamental, Autoestima y Sentido de Vida (Hernández Sampieri et al., 2010).

Participantes

La muestra fue de tipo no probabilística o dirigida, ya que la selección no depende de una probabilidad, es decir que conlleva un procedimiento de selección informal (Hernández Sampieri et al., 2010). Aquí el procedimiento no fue mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que dependió del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Hernandez Sampieri et al., 2010).

El universo de datos total, estuvo conformado por 200 personas que son padres o tutores de familia y que habitan en contextos de vulnerabilidad social. Para lograr una relativa diversidad de casos, se seleccionó en contextos que reúnen poblaciones medianamente homogéneas y dentro de una franja de uniformidad definida por sujetos que pertenecen a zonas donde la característica central es la vulnerabilidad social, esto es, contexto de pobreza, desnutrición, necesidades básicas insatisfechas, escaso acceso a la salud pública, etc.

Esta muestra fue tomada a través de Jardines Maternales Municipales que integran el Servicio Educativo de Origen Social (S.E.O.S.) insertos en diversas áreas de Godoy Cruz, Mendoza. A continuación se detallan los Jardines Maternales estudiados: Jardín Maternal Municipal N°9 “Multicolores” inserto en el Barrio Sarmiento, Jardín Maternal Municipal N°5 “Estrellitas” inserto en el Barrio Tres Estrellas, Jardín Maternal Municipal N°4 “Chispitas de Esperanza” inserto en el Barrio La Esperanza y Jardín Maternal Municipal N°6 “Gotitas de Miel” inserto en el Barrio La Gloria.

El contacto y autorización para el ingreso a ellos, se realizó en la Dirección de Educación de la Municipalidad de Godoy Cruz, quién los coordina y provee. Es importante detallar que las matriculas de alumnos por Jardín son de aproximadamente 130 niños, divididos en un turno mañana y un turno tarde, funcionando así desde las 8:00hs a las 18:00hs. Las edades de los alumnos concurrentes a los mismos es desde los 45 días a los 5 años, además estos Jardines brindan servicios de comedor y de Ludotecas a los cales asisten niños de edades más grandes (hasta 13 años) y también los chicos matriculados en el Jardín.

En relación a la variable “sexo” en el total de la población, podemos observar un predominio marcado de la cantidad de mujeres por sobre la cantidad de hombres en una proporción de 193/7. Los porcentajes obtenidos son un 96.5% de mujeres y un 3.5% de hombres. En cuanto a la edad, de los padres insertos en sectores de vulnerabilidad social, vemos que el 50.5% del total de la población se encuentra en un rango etario joven ya que va desde los 18 años a los 25 años de edad. Más exactamente la edad promedio es de 27.79 ±9.08. Desde los 18 años hacia los 30 años de edad encontramos el 76.5% de la población. Con respecto a la ocupación, se el 52% de la población analizada se encuentra en situación de desempleo. Un 30% posee empleo, tomando por este una ocupación remunerada ya sea en relación de dependencia o no. Y, un 18% son estudiantes. Con respecto al estado civil, se vislumbra que un 56% del total de la muestra se encuentra “soltero”, el 31,5% se encuentra la dimensión “casados/concubinos”, y el 12,5%, son separados/viudos”.

Procedimientos estadísticos:

Para describir y evaluar las Motivaciones Fundamentales de la Existencia descriptas por Längle, se obtuvieron las medias y sus respectivos grados de dispersión o variabilidad para observar los perfiles de los padres y/o tutores, y se aplicó análisis de varianza multivariantes (MANOVA) en relación a la edad. Por tanto se utilizaron procedimientos de la estadística descriptiva e inferencial. El nivel de significación establecido fue de p ≤ 0.05. Los datos fueron analizados mediante el programa Statistical Package for the Social Science – Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales – (SPSS, versión 19.0, 2010).

Recolección de Datos

Para la recolección de datos el utilizó el Test de las Motivaciones Existenciales. El mismo fue creado por Längle y Eckhardt, que contienen los contenidos teóricos desarrollados por Längle desde 1992, que hacen referencias a las “Motivaciones Fundamentales” (Längle, 2000). El TME de la versión original contiene un total de 56 reactivos de tipo escala Likert de 6 opciones que va desde “De acuerdo” (= puntaje 6) hasta “En desacuerdo” (= puntaje 1). Está compuesta por 4 subescalas que representa a cada una de las Motivaciones Fundamentales. La primera escala se denomina Confianza Fundamental (CF, 1ª MF) e investiga la “capacidad y confianza constituida por vivencias de protección, espacio y sostén que permiten poder ser en el mundo y enfrentar las condiciones impuestas por la vida”. La segunda escala se llama Valor Fundamental (VF, 2ª MF) que investiga la “percepción emocional de uno o varios valores en las situaciones concretas de vida y en las relaciones vinculares”. La tercera escala se denomina Autoestima (A, 3ª MF) e investiga “la libertad para permitirse una acción en concordancia con sus principios personales, actuando como un ser único, auténtico, autovalorado y autónomo”. Y la cuarta escala es llamada Sentido de Vida (SV, 4ª MF) que investiga la “capacidad para abrirse hacia el futuro en un contexto más amplio de valores, para que a través de la realización de una tarea específica, experimentar lo valioso de la propia vida y captar un sentido en la vida” (Gottfried, 2016).

Resultados

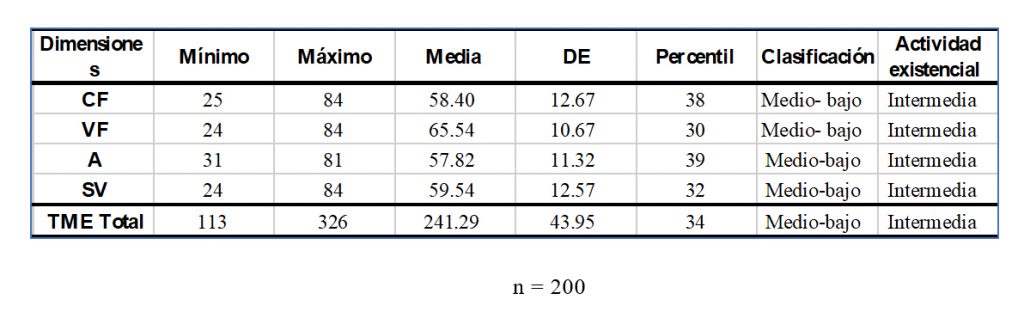

Para cumplir con el primer objetivo de la presente investigación: “Conocer las Motivaciones Fundamentales de la Existencia que predominan en padres o tutores de familia que viven en contextos de vulnerabilidad social”, se obtuvieron las medias y los desvíos de cada una de ellas, los percentiles y su nivel existencial. Véase Tabla 1.

Tabla 1. Valores promedios de las medias, desvíos, percentiles y clasificación en las Motivaciones Fundamentales

Se obtuvieron los siguientes resultados: Confianza Fundamental con una media y su correspondiente desvío de 58.40 ± 12.67, con un P38 clasificado un nivel existencial medio-bajo; Valor Fundamental con 65.54 ± 10.67 con un P30 clasificado con nivel medio-bajo; Autoestima con 57.82 ±11.32, con un P39 clasificado con un nivel medio-bajo; y Sentido de Vida con 59.54 ±12.57 con un P32 lo que también se encuentra dentro de un nivel medio-bajo. Por último en el TME (puntaje total) se obtuvo una media y un desvío de 241.29 ±43.95, con un P34, lo que posiciona a la población agrupada mayoritariamente dentro de un nivel medio-bajo. Vale destacar que todas las motivaciones alcanzaron un nivel de “actividad existencial intermedia”.

Para cumplir con el segundo objetivo: “Describir las Motivaciones Fundamentales de la Existencia más desarrolladas y las más afectadas en padres o tutores de familias, insertos en contextos vulnerables”, se realizó un análisis en relación a las medias y sus correspondientes percentiles (bajo, medio y alto) en cada una de las Motivaciones, para conocer el nivel existencial alcanzado según porcentajes de frecuencias.

1. Confianza Fundamental

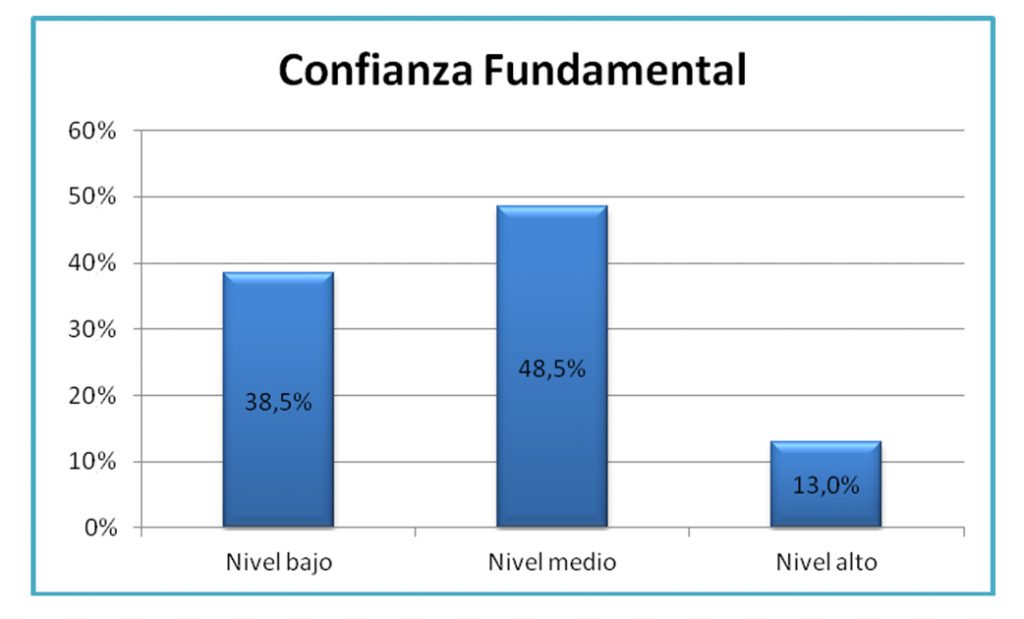

En Confianza Fundamental, se obtuvieron los siguientes resultados

Figura 3. Valores bajos, medios y altos de la dimensión Confianza Fundamental

En esta misma dimensión, que corresponde a la 1ª (MF) Motivación Fundamental, un porcentaje de 38,5% de la población se posiciona en un resultado bajo (inferior al P25), el 48,5% se encuentra situada en niveles medios (entre P26 y P74) y el 13% en un nivel alto u óptimo (superior P75), con respecto al logro de dicha motivación. Esto significa que el 87% de la población se encuentra por debajo del P75.

2. Valor Fundamental

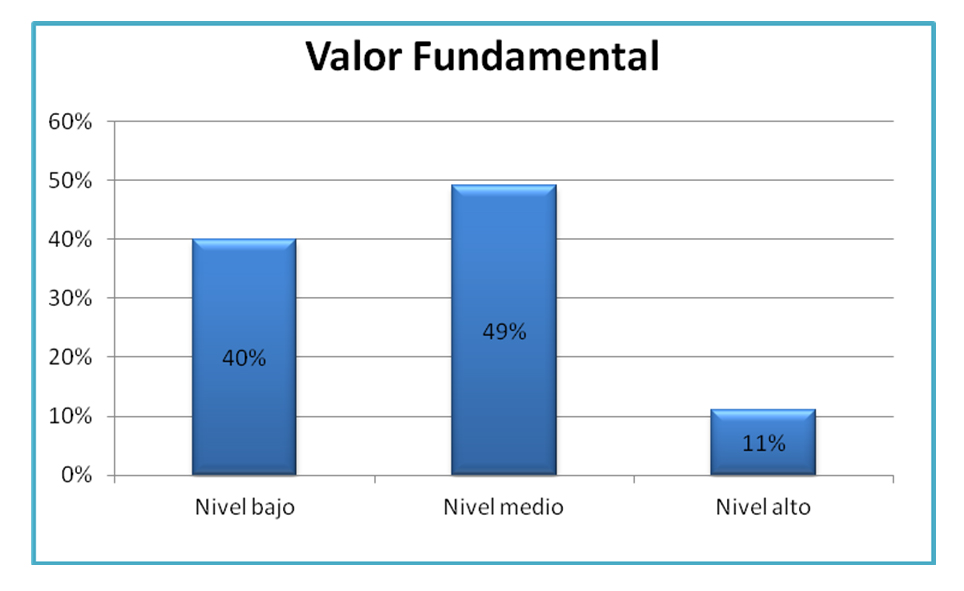

En Valor Fundamental, se obtuvieron los siguientes resultados

Figura 2: Valores bajos, medios y altos de la dimensión Valor Fundamental.

En relación a esta dimensión, que corresponde a la 2ª (MF) Motivación Fundamental, se observa que el 40% se ubica en nivel bajo (inferior al P25), un 49% en un nivel medio (entre P26 y P74), y en nivel alto sólo se encuentra el 11% (superior P75) de la población. Esto significa que el 89% de los resultados se encuentran por debajo del P75.

3. Autoestima

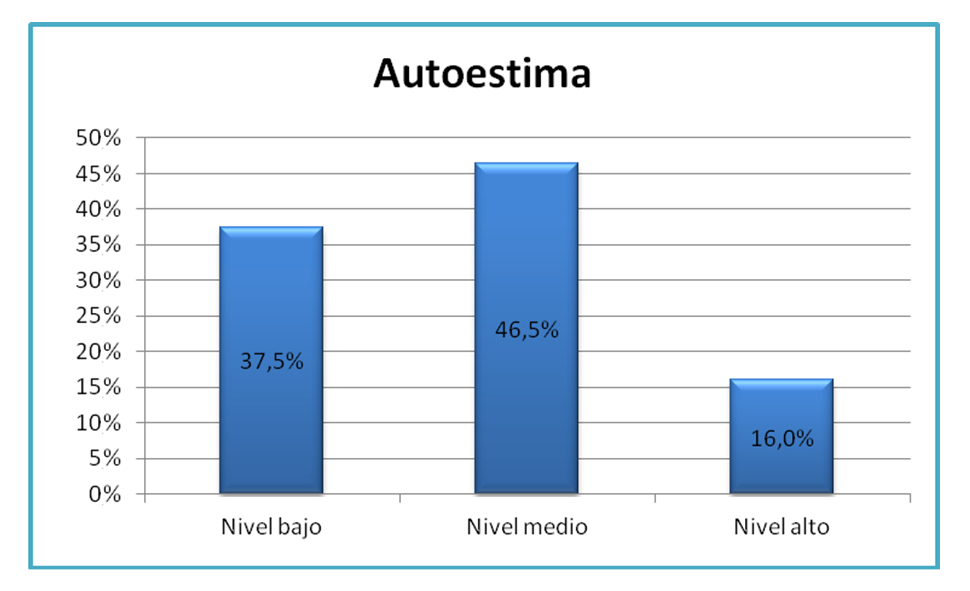

En Autoestima, se obtuvieron los siguientes resultados

Figura 5. Valores bajos, medios y altos de la dimensión Autoestima

Con respecto a esta dimensión, que corresponde a la 3ª (MF) Motivación Fundamental, se observa que el 37,5% se ubica en el nivel bajo (inferior al P25), un 46,5% en un nivel medio (entre P26 y P74), y en nivel alto sólo se encuentra el 11% (superior P75) de la población. Esto significa que el 84% de los resultados se encuentran por debajo del P75

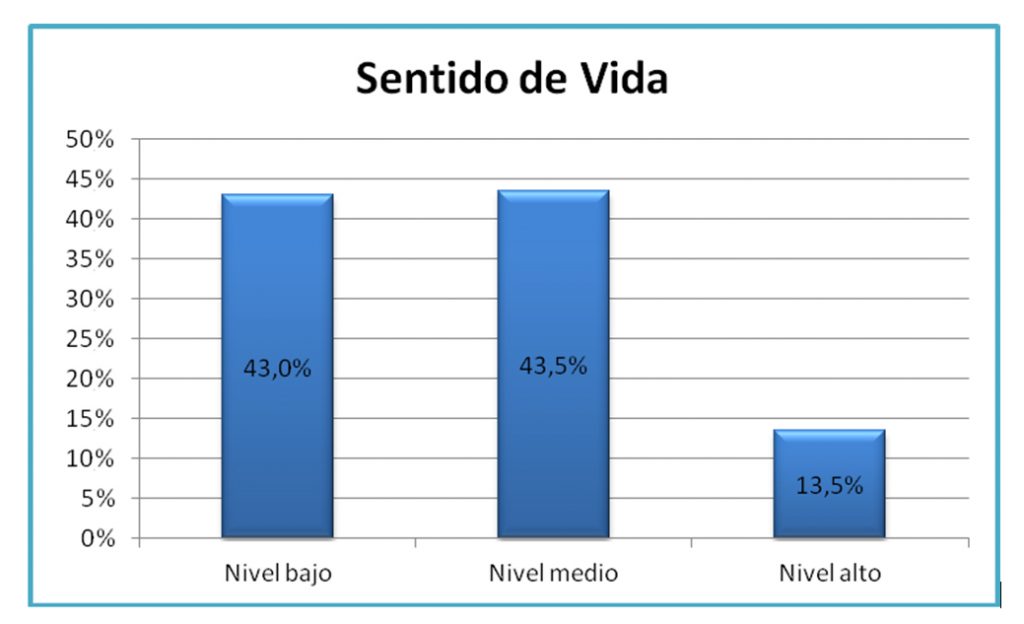

4. Sentido de Vida

En Sentido de Vida, se obtuvieron los siguientes resultados

Figura 6. Valores bajos, medios y altos de la dimensión Sentido de Vida

En esta misma dimensión, que corresponde a la 4ª (MF) Motivación Fundamental, que el 43,5% de la población se posiciona en un resultado bajo (inferior al P25), el 43,5% en niveles medios (entre P26 y P74), y el 13,5% de los resultados, se sitúan en un nivel alto u óptimo (superior P75), con respecto logro de dicha motivación. Esto significa que el 86,5% de la población se encuentra por debajo del P75.

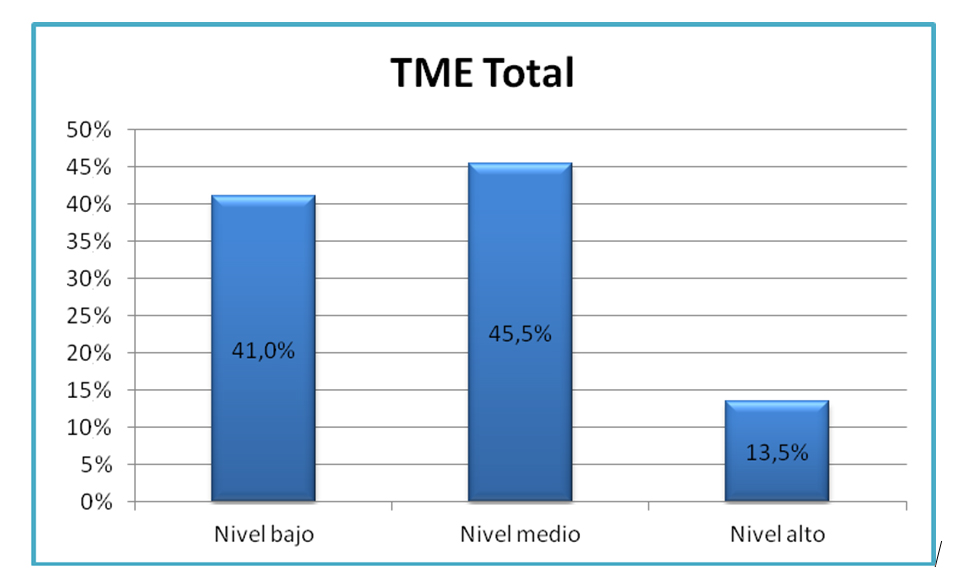

5. Puntaje Total del TME

Por último en los resultados arrojados en TME Total, que integra a las cuatro (MF) Motivaciones Fundamentales de la Existencia, se observa que el 41% se encuentra en un nivel bajo (inferior al P25), en nivel medio un 45,5% (entre P26 y P74), y el 13,5% en niveles altos (superior P75). Esto significa que el 86,5% de la población se encuentra por debajo del P75.

Figura 7. Valores bajos, medios y altos del puntaje total del TME

Discusión

En los resultados arrojados, se observa que el 86,5% de los padres y/o tutores no logra niveles altos en las condiciones necesarias para alcanzar la existencia, dimensiones que le dan sustento a vivir una vida dentro de un margen de aprobación interior, de libertad y un actuar con sentido. Se puede observar que sus relaciones con el mundo, la vida y los valores, el sí mismo y la búsqueda de sentido se encuentran afectadas en aproximadamente un 41,5% (porcentaje general de la población que se encuentra por debajo del logro de cada una de las Motivaciones. En un funcionamiento intermedio existencial se encuentra un 45% (porcentaje de los niveles medios). Y, tan sólo un 13,5%, de la población estudiada, alcanza un funcionamiento óptimo en el ejercicio de las motivaciones fundamentales de la existencia.

En el caso de la dimensión “Confianza Fundamental”, se obtuvo que un 87% de la población no alcanzan niveles adecuados para el funcionamiento apropiado de dicha motivación. Lo cual se infiere que la mayoría de los padres y tutores, la capacidad de lograr una confianza constituida por vivencias de protección, espacio y sostén (Längle, 2009) se encuentra en dificultad. Längle afirma que si no se desarrollan las condiciones (espacio, protección y sostén) para la existencia, produce intranquilidad, inseguridad, miedo y finalmente la “angustia”como cuadro patológico, lo que se da en el 38,5% de los participantes en la primera motivación (Längle 1999, 2005, 2009). Esto permite advertir que los padre y/ tutores presentan ciertos problemas para poder ser en el mundo y enfrentar las condiciones impuestas por la vida (Längle, 2005) situación que imparta en una baja confianza antes los contextos de vulnerabilidad social en la que se encuentran. Estos resultados son acordes por los expresados por Kotliarenco, Cáceres y Florentecilla (1997) cuando se refieren al concepto de resiliencia. También concuerda con Lemos (2009) al referirse al riesgo ambiental por situación de pobreza, y León Correa (2011) cuando hace referencia a calidad de vida en las personas que se encuentran en contextos de vulnerabilidad social.

En cuanto a la dimensión “Valor Fundamental”, se obtuvo que el 89,5% de la población se encuentra por debajo de valores considerados altos. Es decir, por debajo del buen funcionamiento en el ejercicio de la segunda motivación fundamental. Este resultado es el más bajo obtenido con respecto a las demás motivaciones, ya que el 40% de los padres y/o tutores se ubicaron con puntajes bajos. En este sentido, la capacidad de percibir uno o varios valores en situaciones concretas de vida y la capacidad de establecer, por medio de las condiciones de relación, tiempo y cercanía (Längle, 2009), relaciones vinculares y contactos con valores (Längle, 1999), se encuentra afectada. Tan sólo el 11% de lo padres y/o tutores alcanza a tener un buen funcionamiento en esta motivación. Esto significa experimentar la vida con alta de calidez y empatía, y en su opuesto con pesadumbre, dificultad para realizar duelos y hasta tener depresión (Längle, 1998, Gottfried, 2018).

En el caso de la dimensión “Autoestima”, se obtuvo que el 84% de la población se encuentra por debajo de un buen logro en la misma. En los niveles óptimos se encuentra sólo un 16% de la población estudiada. Por lo tanto, tan sólo este porcentaje alcanza una buena existencialidad en esta motivación. Además, se observa que un 37,5% de la muestra se halla en un nivel bajo, es decir inferior al percentil 25. Längle (2009) sostiene que esta dimensión se relaciona con ser uno mismo como persona única, autentica, valiosa, autónoma y diferenciada de los demás, y con la libertad para permitirse una acción en concordancia con sus principios personales. Lo cual se podría inferir que gran parte de los padres presenta dificultades en las condiciones existenciales tales como: consideración, justicia y aprecio. Situación que podría generar trastornos en la personalidad de alguno de ellos, como también sentimientos de vacío interior, soledad y dificultad para permitirse ser fiel a sí mismo y ser auténtico. Es importante destacar, que los puntajes referidos se puede suponer en los padres y/o tutores una baja valoración de su autoestima; que lo conlleva a que inicialmente tengan una percepción negativa de sí mismos.

Estos resultados con similares a lo expresado por Mora Salas y Pérez Sainz (2006) al referirse al riesgo de empobrecimiento de los sectores vulnerables, como también a lo desarrollado por Salvia (2011) y Lépore (2009), que encontraron índices de dificultad para resolver problemas, baja participación asociativa de la población en contextos de violencia, y delitos crecientes se generan múltiples formas de aislamiento. Estos resultados se encuentran relacionados con la segunda motivación fundamental de la existencia, que se trata de la confrontación de la persona con su propia vida, introduciendo así una dimensión de movimiento que viene dada por las relaciones y los sentimientos que allí se generan.

En el caso de la dimensión “Sentido de Vida” se obtuvo que el 86,5% del total de padres y/o tutores no alcanzan un nivel adecuado de funcionamiento en esta dimensión, que les permita actuar con sentido. Un 13,5% de ellos se ubica en el nivel óptimo. Un 43% de los resultados en esta variable se sitúan en niveles inferiores al percentil 25. Esto significa que la percepción de sentido de vida se dificulta, ya que para no pueden encontrar tareas diarias que tengan un sentido trascendente y en menor medida metas que dirijan a la persona a salir de sí. Tampoco pueden abrirse a un horizonte más amplio al cual dirigirse y que otorgue a la existencia un sentido profundo. Por tanto, se infiere que al no alcanzar un sentido de vida, esta situación puede llevar a sentimientos de vacío exterior y tedio, angustia ante la dificultad de descubrir posibles sentidos en la de vida, compromiso provisorio, idealización-fanatismo, vandalismo-cinismo y apatía, fatalismo y nihilismo. Y en situaciones más graves vacío existencial, dependencia y suicidios (Gottfried, 2016). A pesar de ello un 13,5% de la población en la dimensión sentido de vida, posee capacidad para abrirse al futuro y trascender a través de la realización de una tarea específica, que conlleva al cumplimiento de un valor (Längle 2003).

En el segundo objetivo de la presente investigación, se propuso conocer las Motivaciones de fundamentales la Existencia más desarrolladas y las más afectadas en padres o tutores de familias insertos en contextos vulnerables. En los resultados arrojados se vislumbra que la segunda motivación es la más sensible en su desarrollo, posicionándonos en el P75. Si nos posicionamos en el P25 la motivación más afectada es la cuarta: Sentido de Vida. Y la menos afectada es la dimensión de Autoestima, correspondiente a la tercera motivación. A pesar de ello las diferencias en los resultados hallados son muy leves o mínimas. Si observamos los resultados de la media en las variables, vemos que todas se colocan en un nivel medio-bajo.

A lo largo de años en la Argentina se ha profundizado lo que llaman “deuda social”. Es decir, ha habido una acumulación de injustas privaciones que recortan, frustran o limitan el libre desarrollo de las capacidades humanas y sociales (Salvia, 2011). Esto coincide con los resultados obtenidos, ya que en general el desarrollo de las motivaciones de la existencia se encuentra afectado. Según Salvia, esta condición social desfavorecedora afecta directamente a la “libertad” de las capacidades humanas, la cual desde una perspectiva existencial, es entendida como una condición propia del ser humano al estar siempre en la situación de elegir, en donde cada acto implica una elección. Esto incidiría, en la elección de la actitud con la que harían frente al contexto adverso y desfavorecedor.

Cuando se inició el presente trabajo una de las preguntas que surgieron fue si ¿vivir en contextos vulnerables influye en el desarrollo estas condiciones básicas de la existencia?, y frente a ella puede afirmar que es mediante la afectación de la libertad y, por ende, la actitud personal, que si afecta el estar inserto en estos contextos, en el desarrollo de las motivaciones.

Si nos basamos en que, el devenir de todo ser humano se encuentra tensado por el mundo en su facticidad (de donde surge la confianza fundamental), por la vida misma en su red de relaciones (de donde surge el valor fundamental), por el sí mismo (de donde surge la autoestima) y por un horizonte de sentido futuro, y que en cada una de estas dimensiones el ser tiene que hacer frente a ciertos condicionamientos que pueden surgir eligiendo una actitud mediante su libertad por ser persona, vemos que por los puntajes bajos obtenidos estas dimensiones no se desarrollan en su plenitud. Dimensiones que conforman a la vez el sustento de la motivación humana y que si son vividas adecuadamente se presentan entonces las condiciones necesarias para la realización de la existencia.

Conclusiones

El presente trabajo permitió obtener las siguientes conclusiones:

- La mayoría de los padres o tutores no logran niveles altos en las condiciones necesarias para alcanzar la existencia.

- La motivación fundamental más afectada fue Valor Fundamental, esto es, el valorar la vida, el gusto por vivir, las relaciones y los afectos y el contacto con valores.

- La siguiente motivación fundamental más afectada fue Sentido de vida, por lo cual se infiere que los padres y/o tutores presentan bajos índices de sentido en la vida, dificultad para descubrir un campo de acción donde puedan actuar con sentido y dificultad para abrirse a un horizonte más amplio.

- La motivación fundamental menos afectada fue Autoestima, dimensión de la existencia que se relaciona con ser uno mismo como persona única, autentica, valiosa, autónoma y diferenciada de los demás. No obstante por los resultados obtenidos se concluye que gran parte de los padres presenta dificultades en las condiciones existenciales tales como: consideración, justicia y aprecio.

- En el análisis de las medias, no se presentan diferencias significativas entre las motivaciones fundamentales estudiadas.

- Todas las motivaciones alcanzaron a presentar percentiles cuya clasificación es media-baja. Esto significa que ninguna Motivación alcanzó a tener puntajes un óptimo ejercicio en su desarrollo.

- Los resultados arrojados, permiten afirmar la necesidad de seguir estudiando y trabajando en la temática planteada.

- Para finalizar, se destaca la importancia de este estudio por la creciente profundización de las desigualdades sociales en la Argentina en los últimos años, ya planteadas en el marco teórico. Y por tanto, el crecimiento de todas las condiciones que son inherentes a dicha situación. Se podría decir, por los resultados obtenidos, que el desarrollo de las motivaciones fundamentales de la existencia se sensibiliza en la necesidad de hacer frente a condiciones de adversidad social.

Limitaciones y sugerencias

Una fortaleza de este trabajo fue que posee una muestra bastante amplia, ya que participaron 200 padres o tutores. Pero, a pesar de ello sólo el 3,5% de la misma fueron varones. Lo que se constituye en una limitación, porque se aspiró en un principio a contar con la presencia de ambos géneros.

Siendo que, la confianza fundamental correspondiente a la primera motivación se encuentra sensible, se podrían generar espacios o enriquecer los que ya hay en los barrios. Para generar sostén, protección y así cubrir estas necesidades insatisfechas según los datos revelados.

La segunda motivación, se podría fortalecer proponiendo el trabajo en red, generando recursos sociales, para fomentar la asertividad y la búsqueda en red de lo que ellos consideren necesario para cambiar realidades. La construcción de redes con grupos de diversos orígenes o instituciones podrían propiciar sostén, protección y fortalecer la sociabilización de estos padres. También así, generar nuevos recursos en sus vidas, lo que les ayudaría en el desarrollo de esta motivación. Permanecer en relación con los valores, da lugar al desarrollo de capacidades de compromiso, disfrute y gratitud como manifestaciones del valor de la vida.

Podrían, en este punto, generarse talleres de diversas temáticas que tengan por objetivo final habilitar la palabra y el sentimiento de pertenencia. Para así proporcionar un espacio que, además de contener a estos padres, produzca interrelaciones no solo entre sí sino también con otros grupos o instituciones. Esto, podría fortalecer las redes de relaciones y los vínculos sociales. Atento a los resultados arrojados y siendo objetivos con respecto a las reales posibilidades de modificaciones por ser la temática abordada una cuestión social estructural, también se sugiere la inclusión de estas propuestas en el itinerario de políticas sociales. Por ejemplo llevar a cabo un sistema de prevención e intervención, siendo objetivos de este, trabajar habilidades sociales asertivas, psicoeducación en emociones desde la infancia, habilidades parentales, vínculos, valores, etc. Para poder implementar esto se debería contar con talento humano especializado y diversos actores sociales dispuestos a construir. Tal vez el trabajo mancomunado logre en primera instancia mejorar los resultados de las primeras motivaciones fundamentales de la existencia en estos padres madres y/o tutores y luego nos permitamos pensar socialmente en que cambios macros serían necesarios para que más personas insertas en estos contextos logren dirigirse deliberadamente en sus vidas hacia un horizonte de sentido.

Bibliografía

Adaszko, D.; Donza, E.; Musante, B.; Rodríguez Espínola, S.; Turchetti, P.; Salvia, A. y Suárez, A. de J. (2011). Deudas y progresos sociales en un país que hace frente a su bicentenario. Argentina 2004-2010 (Serie del Bicentenario 2010-2016; Informe especial del Barómetro de la Deuda Social Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Universidad Católica Argentina).

Donoso Vera, P. (2014). Coraje y conciencia moral. Tesina para optar al título de Consejero en Análisis Existencial, ICAE, Santiago, Chile. Recuperado de: http://www.icae.cl/wp-content/uploads/2014/10/Pilar-D._Coraje_Y_-Conciencia_Moral.pdf.

Estefanía, M.T. y Tarazona, D. (Marzo, 2003). Psicología y pobreza. ¿Hay algo psicológico en la pobreza o es la pobreza algo psicológico? Explorando Psicología. 12, 21-25.

Frankl, V. (1990). Teoría y terapia de las neurosis. Barcelona: Herder.

Frankl, V. (2001). Ante el Vacío Existencial. Barcelona: Herder.

Gómez, E.; Muñoz, M. y Haz, A. (noviembre, 2007). Familias Multiproblemáticas y en Riesgo Social: Características e Intervención. Psykhe (Santiago), 16(2), 43-54. Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22282007000200004&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-22282007000200004.

Gottfried, A (Marzo, 2014a). Aplicación, uso y ventajas de la Escala Existencial (EE) y el Test de las Motivaciones Existenciales (TME). I Congreso Mexicano de Análisis Existencial. (Existencia Plena. De la Logoterapia al desarrollo del Análisis Existencial. Distrito Federal, México.

Gottfried, A (2014b). Medición cuantitativa de la existencia de la Existencia: Uso y ventajas de la Escala Existencial (EE) y del Test de las Motivaciones Existenciales (TME) de Alfried Längle. Presentación de baremos. 3º Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología, Mendoza, el 30 de octubre del 2014.

Gottfried, A. (2018). La Fenomenología y su aplicación en el Análisis Existencial de Alfried Längle. Mendoza: Asociación Mendocina de Logoterapia (Asociación Argentina de Análisis Existencial y Logoterapia).

Gottfried, Andrés (2018) Manual del Test de la Motivaciones Existenciales: Evaluación cuantitativa e interpretación cualitativa del Test de las Motivaciones Existenciales, GLE Internacional.

Hernandez Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la Investigación. 5ta edición. México: McGraw-Hill.

Kotliarenco, M. A., Cáceres, I. Y Fontecilla, M. (1997). Estado de arte en resiliencia. Santiago de Chile: Organización Panamericana de la Salud. Fundación Kellogg, CEANIM.

Längle, A. (1998). Comprensión y terapia de la Psicodinámica en el Análisis Existencia. Viena: Existenzanalyse. Traducción N. Espinosa.

Längle, A. (1999).Contacto con el Valor. Significación y eficacia del sentir en la terapia analítico-existencial. Traducción N. Espinosa. Viena.

Längle, A. (2003a) “The Art of Involving the Person” (in: European Psychotherapy, 1 (4), 47-58, München: CIP Medien). Traducido por “El arte de involucrar a la Persona. Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia como estructura del Proceso Motivacional”.

Längle, A. (2005). La búsqueda de sostén. Análisis Existencial de la angustia. Terapia Psicológica, 23(2), 57-64.

Längle, A. (2008). Vivir consentido. Aplicación práctica de la logoterapia. Buenos Aires: Lumen.

Längle, A. (2009). Las motivaciones personales fundamentales. Piedras angulares de la existencia [Versión electrónica], Revista de Psicología UCA, 5(10), 7-24.

Lemos, V. (2009). Características de personalidad infantil asociadas al riesgo ambiental por situación de pobreza. Interdisciplinaria,26 (1), 5-22.

León Correa, F. J. (2011). Pobreza, vulnerabilidad y calidad de vida en América Latina: Retos para la bioética. Acta Bioethica, 17(1), 19-29.

Lépore, S. R. (2009). La sociabilidad, la situación familiar y la salud de la población del área metropolitana de Buenos Aires: un estudio de la desigualdad de activos y estructura de oportunidades a la luz del enfoque de las capacidades. (Tesis de Doctorado, Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas).

Lorca Santander, P. (2012). El abuso sexual en el adulto desde la perspectiva del análisis existencial: El impacto sobre las condiciones y motivaciones fundamentales de la existencia. (Trabajo de tesis de maestría). (ICAE). Recuperada de: http://www.icae.cl/?page_id=326.

Montero, L. (2013). Incidencia Actual de la Pobreza en Gran Mendoza. Mendoza: IDEAL.

Mora Salas, M. y Pérez Sainz, J. P. (2006). De la vulnerabilidad social al riesgo de empobrecimiento de los sectores medios: un giro conceptual y metodológico”. Estudios Sociológicos, 70(24), 99-138.

Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA). Serie del Bicentenario (2010-2016). Situación de la infancia a inicios del Bicentenario. Barómetro de la Deuda social de la Infancia. Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica Argentina.

Ruiz Rivera, N. (abril, 2012). La definición y medición de la vulnerabilidad social. Un enfoque normativo. Investigaciones geográficas, 77 (1), 63-74.

Salvia, A. (2011). Deudas sociales en la Argentina post-reformas: algo más que una pobreza de ingresos. Buenos Aires: Biblos.

Suárez, A. L., Mitchell, A. y Lépore, E. (2014). Las villas de la Ciudad de Buenos Aires: territorios frágiles de inclusión social. Buenos Aires: Educa.